谭盾揭秘《卧虎藏龙》配乐:10天谱写奥斯卡金曲

女书,世上唯一的女性专用文字,流传于湖南江永,是濒临消失的国家首级非物质文化遗产。 谭盾,一位从湖南走向世界的杰出作曲家、指挥家,曾以一曲《卧虎藏龙》问鼎奥斯卡,被誉为中国的文化名片。 这一次,谭盾将

女书,世上唯一的女性专用文字,流传于湖南江永,是濒临消失的国家首级非物质文化遗产。

谭盾,一位从湖南走向世界的杰出作曲家、指挥家,曾以一曲《卧虎藏龙》问鼎奥斯卡,被誉为中国的文化名片。

这一次,谭盾将神秘的女书搬上世界舞台,用音乐讲述起了中国最古老的文化。

“我是个很有使命感的人,我希望自己能像贝拉·巴托克弘扬匈牙利民族音乐一样,把中国的传统音乐带到全世界。”

湖南大剧院外的那条马路,被大批驱车前来聆听谭盾新作《微电影交响诗:女书》的观众围得水泄不通。音乐厅地面、地下停车场都已塞满了车,很多人被迫绕行至附近的地下车库慢慢排队。闷热的天气让焦灼地等待着的人愈加烦躁,但他们依然愿意守候。

一部耗时五年创作的音乐力作,一支历史悠久的著名交响乐团,还有一位从湖南走向世界的著名音乐家。谭盾和他的作品,再一次以“非常规”的姿态出现,吸引着所有人的眼球。

整场音乐会,除了舞台上的声音,四下里一片安静。所有人目不转睛地盯着前方,偶尔听见几声抽泣,偏头一看,有人拿出纸巾擦眼泪。八旬老妪纯净的歌声,直直地唱到了人的心底。

13个乐章结束,台下掌声一片,完美的演出惊艳四座。谭盾,这个艺术殿堂耀眼的音乐之星,借助他的音符和创想与追求,成功地记录下了一个历史遗留下来或将丢失的宝贵财富。

“这就是传说中的缘分”

与演奏时那个庄严认真的谭盾有所不同,台下的他诙谐幽默,用长沙话来说,有点“策”。

说起《女书》,他的眼里满满都是喜爱。他将自己和女书的故事归结于缘分,几年前,因为在书店偶然被一段描写女书的文字吸引,从此一发不可收拾,“那天是和朋友一起,他问我去吃蛇还是逛诚品书店,我选择了后者。我想这就是传说中的缘分,上帝要通过你表达的东西,总有他的渠道交给你,用一种非常偶然的小概率方式。”第二天一早,他就买了机票直奔女书发源地——湖南江永“女书村”。

然而,一个大男人想去探寻女书的秘密,必定会遭白眼。一开始,那里的老太太们都用警惕的眼光看着他。“女书的传人不愿和我多说话、交流,她们的年纪都比较大,要想进入她们的内心世界真是太难太难了!”谭盾笑起来,“好在我做饭在行,凭着这一手才慢慢与她们接近并成为了好朋友。”

这段“曲折艰辛”的心路历程后来被谭盾称为一件“非常有意思的事情”,同时也是“非常非常艺术的、优美的过程”,“正因为这个过程,使得我的写作不关有记录、不光有描述,还有很多内心深处的体味和感触,这些东西我都放进了创作当中。”

在湖南大山里,他找到13位懂女书的老人,等做完交响乐微电影,还剩下7位。在接触的过程中,谭盾慢慢得知,“女书村”每一位懂女书的母亲,都会将女书传给自己的女儿,而用女书吟唱的歌声更是美妙动人,其节奏和旋律还十分古老。女书如同一本眼泪之书在他心里流淌,让他无数次感动,无数次心潮澎湃,并从中找到了无限的创作灵感。

“这是个很穷的地方,这里的女人吃过很多苦,流过很多泪,但为什么她们看起来总是那么快乐和温暖?”这不仅是谭盾在“女书村”一直想要弄明白的问题,也是他一直想要在音乐中表达的情感。

在这里历经了五年的生活后,谭盾终于得出了结论:“女书村”的女人们之所以快乐浪漫,因为这是一群活在梦里的人,她们通过女书缔造了一个属于自己的理想王国。而谭盾也恰是一个从来不放弃梦想的人。

于是,谭盾决定用现实、梦想和音乐三个层面来形象展示“女书”文化。“微电影交响诗”这一全新概念随即浮现在谭盾的大脑中。

谭盾说,《女书》是“斗”起来的艺术。“好的女书歌词与一般的音乐很难斗起来,而要把女书传人的梦与女书的现实斗起来,古代(女书)和前卫(交响乐)斗起来,电影和声效斗起来,斗得好就是奥斯卡,斗不好也还是很好的微电影。”

约两百个小时的原声生态影像,13部微电影,五年后,微电影交响音乐史诗《女书》诞生了。“女书是一种世界文化,我希望让它搭上交响乐这艘通行国际的船,驶往世界各个码头,把中国这种特有的文化传递到全球的各个角落。”

“冲动比激情更容易让人成功”

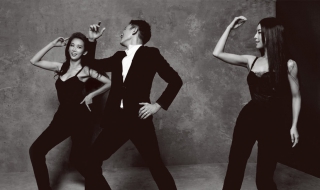

有人说谭盾的作品标新立异,也有人质疑他过于离经叛道。在他的综艺首秀《天天向上》节目中,我们看着谭盾用石头敲击音乐,用纸片吹出旋律,汪涵调侃他“不是音乐大师,像是音乐巫师”。对于这些,他都毫不讳言,反而引以为傲。“艺术作品本来就不应该是喜闻乐见、平易近人的。”

正是这样一位敢想敢做的音乐鬼才,用十天谱写出奥斯卡金曲,让全世界都听到了来自中国的声音。

“当年,由于资金原因,李安在《卧虎藏龙》拍摄快接近尾声的时候几乎到了倾家荡产的地步,到做音乐时更是毫无分文。”此刻,李安想到了好朋友谭盾。

“李安跟我说,这部电影音乐比较难搞,因为片子是中国古代的武侠片子,而主要市场又放在欧美。你的音乐必须既要符合中国传统音乐的特色,又要符合欧美观众的音乐口味。”

谭盾笑了笑,很狂妄地说,你只能找我才达到你的要求。果然,十天,谭盾就把一沓厚厚的乐谱交给了李安。这组音乐不但征服了挑剔的李安,征服了全球的观众,也征服了奥斯卡所有的评委。

中国人第一次站在奥斯卡电影音乐的最高领奖台上,而这个创作只用了十天,这让谭盾有了一层神秘的色彩,金光闪闪。

别人说谭盾牛,谭盾笑了。只有他知道,这十天自己付出了多少心血。“我记得有一天,我写了25个小时。当时赶得很厉害,这是我唯一一次一直在写,我的秘书走了,再来上班时我觉得她刚刚走怎么又进来了,她说她已经走了一个晚上。那一次觉得特别奇妙,我觉得写电影音乐要有很多技巧的、情感的积累,当你真正进入电影音乐创作时间的时候,你根本就没有时间去思考,完全就这么流出来。”

或许,对于一个创作者来说,十天和一年没有任何区别。“创作不是靠激情,而是靠冲动。激情就是没了冲动,还要勉强自己继续下去。”他觉得,冲动是自己血管里燃烧的汽油,趁这个时候就要快跑。不然,油耗尽了,动力就没了。

“大家都是俗人,谁也没有能让自己永恒坚持下去的控制力和能力。冲动,也许比激情更容易让人成功。”

“敦煌让我好像重新活了一回”

年过五十的谭盾,冲动依旧。在完成了《女书》的创作后,谭盾又把目光从湘南转移到大西北。那将是他新一轮“东西合璧”的爆发点——敦煌石窟。

面对这些民族传承和“非遗”文化,谭盾总有种“与时间赛跑的感觉”,很怕晚点又错失了几分传承,“女书”如此,“敦煌”亦然。

“去了江永无数次,每次离开时我的心里都是沉甸甸的,总担心下次再去时,那些年龄大的女书传承人或许已离去。”“女书村”的经历,让谭盾更加觉得时间的可贵和工作的紧迫。

“在中国,需要抢救的伟大文化太多了。比如敦煌就是如此。”谭盾计划依据敦煌石窟艺术创作一部与交响乐相关的作品---《菩萨》。为了更好地去描述它、展示它,谭盾在敦煌待了整整三个月。

“我不是考古学家,但我想探索信仰的根源。”谭盾说,敦煌石窟不像教堂、庙,后两者体现了极致的权威,在权力号召下才能建起。但敦煌石窟属于个人的自发行为,古代画家历经千辛万苦来到戈壁滩,租一个洞,一挖就是六七十年,挖了再精雕细琢。

“究竟是什么样的力量支撑这些创作者,这些发自内心的信仰,或许正是我们这个时代所缺失和苦苦寻找的。”

谭盾说,敦煌石窟里珍藏的不只是壁画,更是中国人民的信仰。在珍藏信仰的艺术里,你可以听到自己内心的声音,那是一种对中国文化的传承。他在微博里写道:“我来敦煌已经四天,好像重新活了一回。在莫高窟的几百个洞里,有4世纪至14世纪的千年真迹,更有中国人的信仰珍藏……”

从凤凰古城的《地图》到刚上演的《女书》,再到《敦煌》,谭盾说自己始终保持着一颗“回头看”的心。“在中国最富有的传统中去寻找我的未来,站在传统的肩膀上我才能够看得更远。这是我的使命和抱负,希望一直可以做下去。”

闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑绀嬫い鎺戭槹閸嬨儲绻濋悽闈涗沪婵炲吋鐟ョ叅闁靛牆顧€缂嶆牠鏌曡箛瀣偓鏇炴纯闂備胶纭堕崜婵嗙幓閸ф鐒垫い鎺戭槸濞呭秹鏌$仦鍓р槈闁宠楠歌灒闁革富鍙€閸忔帡姊洪懡銈呅i柛鏃€顨婂畷浼村冀椤撶姴绁﹂梺瑙勫礃椤曆呯不濞戞瑣浜滈煫鍥ㄦ尰椤ワ紕绱掔紒妯虹仸缂佺粯鐩弫鎰板川椤旂虎妲洪梻浣告啞閹歌崵鎹㈤崘顏佸亾闂堟稏鍋㈢€规洏鍔戝鍫曞箣閻橀潧骞€闂傚倷鑳舵灙闁哄牜鍓涚紓鎾淬偅閸愩劎锛涢梺瑙勫礃椤曆呯矆閸愵喗鍋i柟顓熷笒婵℃寧銇勯敂璇叉灈閾绘牠鏌e鈧ḿ褎绂掗敂鐣岀瘈闁逞屽墴瀹曠兘顢橀悩鐢垫殽濠电姰鍨奸崺鏍礉閺嶎厼纾婚柕濞炬櫆閻撳繐鈹戦悙鑼虎闁逞屽墯椤ㄥ﹪骞婂┑瀣畾妞ゎ兘鈧磭绉洪柟顔规櫆缁楃喖顢涘顓熸瘜缂傚倸鍊搁崐鍝ョ矓鐎靛摜鐭撻柣鐔稿閺嗭附銇勯弽顐粶妤犵偑鍨介弻锟犲炊閳轰絿銉╂煙閾忣偆绠炴慨濠冩そ閹粓鍩¢崒娑氬綗闂備礁鎽滄慨鐢告嚌妤e啫鐓濋柟鎹愵嚙缁狅綁鏌ㄩ弴妤€浜鹃弶鈺傜箞濮婅櫣绮欓幐搴㈡嫳闂佸憡鍨归幊鎾跺弲闂侀潧鐗嗛ˇ浼存偂濞戙垺鐓曟い鎰剁悼缁犮儲淇婇懠顒€鍘存慨濠傤煼閸┾偓妞ゆ巻鍋撴顏冨嵆瀹曠厧鈹戦崼銉у礈闂傚倷绀侀幉锟犲礉濡 鏋栭柡鍥╁Х閻棗顭块懜闈涘闁稿缍侀弻娑㈠Ψ閹存繂鏆炴禍娑㈡煟鎼淬埄鍟忛柛鐘冲哺瀹曟螣娓氼垰娈ㄥ銈嗘磵閸嬫挻顨ラ悙鍙夘棡闁挎稒鍔栭幏鍛存惞閸︻厼甯ㄧ紓鍌氬€搁崐椋庢閿熺姴鍨傜€规洖娲ら崹婵囥亜閺嶎偄浠滈柛銊ュ€圭换婵囩節閸屾凹浼€濡炪倐鏅犻弨閬嶅Φ閸曨垰绠抽柟鎼灠婵稓绱撴担鐟板闁愁亞鐝硊su@nvwu.com

- 上一篇娱乐文章: 蔡明亮出柜后首谈密友:与李康生超越情侣

- 下一篇娱乐文章: 孙茜暖心大片曝光 高贵优雅洋溢着幸福

闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傚ù鐘茬懁婢舵劕绠婚悹鍥у级閻庮剟姊虹憴鍕妞ゆ泦鍛焼闁糕剝绋掗悡鏇㈡煃閳轰礁骞樻い蹇撶叒闁垮鐟归柍褜鍓熷璇测槈濮楀棙鍍靛銈嗗笂閻掞箑鐣烽崘娴嬫斀闁绘劘灏欐晶娑㈡煕閵娿儳绉烘鐐插暞鐎靛ジ寮堕幊鏂ユ櫇閹茬ǹ顓奸崶鈺€绗夐梺璺ㄥ櫐閹凤拷 闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柣鎾崇昂閳ь剚甯¢幃鐑芥閸棗瀚欢鐐烘煙闁箑澧版い锔诲亰濮婅櫣鍖栭弴鐐测拤闂佹寧纰嶉妵鍕Χ閸曨厾鐛㈤梺鍝勬湰缁嬫垿锝炲┑瀣垫晢濞达絿鎳撻梻顖涚節閻㈤潧浠滈柣妤€锕畷纭呫亹閹烘垹鐣烘繛鏉戝悑濞兼瑦鍎柣鐔哥矊缁夊墎鍒掔拠娴嬫婵☆垰绻愮紞濠囧箖閳轰緡鍟呮い鏃傚帶婢瑰绱撻崒娆戣窗闁革綆鍨堕獮蹇涙晸閿燂拷

闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰婵°倕鎳忛崵灞轿旈敐鍛綆闁搞儺鍓欓悡娑㈡煕閹板墎鍒板ù婊堢畺閺岋綁濮€閳藉棗鏅遍梺琛″亾濞寸厧鐡ㄩ悡銏ゆ煛瀹擃喖鍠氭导鍐ㄎ旈悩闈涗汗闁稿鎹囬弻鐔兼偂鎼达絾鎲肩紓浣筋嚙鐎氫即骞冮崸妤€绀嬫い鎰靛亞閸炵敻鎮峰⿰鍐鐎规洘鍨块幃鈺呭垂椤愩垹绨ユ繝娈垮枟閵囨盯宕戦幘鎼闁绘劕寮堕崰姗€鏌熼鍝勭伄缂侇喗鐟╁畷褰掝敊绾拌鲸顥� 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰婵°倕鎳忛崵灞轿旈敐鍛綆闁搞儺鍓欓悡娑㈡煕閹板墎鍒板ù婊堢畺閺岋綁濮€閳藉棗鏅遍梺琛″亾濞寸厧鐡ㄩ悡銏ゆ煛瀹擃喖鍠氭禒楣冩⒑閸濆嫭鍣归柣鏍с偢楠炲啫鈻庨幘宕囶唽闂佸湱鍎ょ换鍐╃附閺嶎厽鈷掑ù锝囩摂濞兼劕顭块悷鐗堫棦鐎规洑鍗抽獮鍥级鐠侯煉绱甸梻濠庡亜濞诧妇绮欓幒妤€纾跨€广儱顦伴悡鏇㈡煛閸ャ儱濡煎褜鍨堕弻锝夊箻鐎靛憡鍣紓浣虹帛缁嬫帒顕ラ崟顐熸婵炲棗娴氭导锟�

闂傚倸鍊峰ù鍥敋閺嶎厼绀堟繛鍡樺灱婵娊鏌ゅù瀣珖濞戞挸绉归弻锝夊箛椤掍焦鍎撶紓浣哄О閸庢娊鍩€椤掆偓缁犲秹宕曢柆宥嗗亱闁糕剝绋戦崒銊╂煙缂併垹鏋熼柛瀣剁到闇夐柨婵嗘噹缁狙勭箾閸涱厾澧︽慨濠勭帛缁绘盯鎮欓浣哄綃闁诲孩顔栭崰鏍偉婵傚摜宓侀柛銉墻閺佸棝鏌嶈閸撴稓妲愰悙瀛樺闁惧繐婀遍敍婊冣攽椤曞棛绋婚柣妤佹礀铻炴俊銈傚亾鐞氭瑩鏌嶈閹凤拷 闂傚倸鍊烽懗鍫曞储瑜斿畷顖炲锤濡も偓閻掑灚銇勯幒鎴濃偓绋库枍韫囨稒鐓曢柣鎰典簻婵倹淇婇銏″殗妞ゃ垺顨嗗鍕節娴e搫鍤┑鐘垫暩閸嬫盯宕ョ€n喓鈧啯绻濋崒婊勬闂佹寧绻傞幉姗€鎮㈤悡搴n槯闂佺粯鎸稿ù椋庣矙婢舵劖鈷掑ù锝呮惈鐢爼鏌涢姀锛勫弨妞ゃ垺宀搁、姗€鎮欓埡鍌滀簴闂備胶顢婇幓顏嗙不閹寸姷涓嶆い鏇楀亾闁哄苯绉烽¨渚€鏌涢幘瀵告噰妞ゃ垺鐟ㄧ粻娑樷槈濞嗘劖顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�

闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柣鎾崇昂閳ь剚甯¢幃鐑芥閸棗瀚欢鐐烘煙闁箑骞栭柛鎿冨弮濮婃椽宕ㄦ繝鍐槱闂佺ǹ顑呯€氼喚鍒掗敐鍛傛棃宕ㄩ鎯у箰闂備礁澹婇崑鍛崲瀹ュ憘锝囨喆閸曗晙绨婚梺鐟扮摠缁诲嫬鐡俊鐐€栧ú鈺冪礊娓氣偓楠炲啫饪伴崗鍓у枛楠炰礁顓艰箛鏇犳殼闂佸搫鏈惄顖炲箖閳轰胶鏆﹂柛銉㈡櫇閸樻垶淇婇悙顏勨偓鏍礉閹烘柨鍨濇繛鍡楃箳閺嗭箓鏌曟径鍡樻珕闁哄懏鎮傞弻銊╂偆閸屾稑顏� 闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柣鎾崇昂閳ь剚甯¢幃鐑芥閸棗瀚欢鐐烘煙闁箑骞栭柛鎿冨弮濮婃椽宕ㄦ繝鍐槱闂佺ǹ顑呯€氼喚鍒掗敐鍛傛棃宕ㄩ鎯у箰闂備礁澹婇崑鍛崲瀹ュ憘锝囨喆閸曗晙绨婚梺鐟扮摠缁诲嫬鐡俊鐐€栧ú鈺冪礊娓氣偓楠炲啫饪伴崗鍓у枛楠炰礁顓艰箛鏇犳殸闂佸疇妫勯ˇ鐢哥嵁濡櫣鏆﹂柛銉ユ4缁茬偓绌辨繝鍥х煑濠㈣泛顑呴埀顒佸姉閳ь剝顫夊ú妯侯熆濮椻偓閵堫亝瀵奸弶鎴狀槹闂傚倸鐗婄粙鎰磽閿燂拷

闂傚倸鍊烽悞锕€顪冮崸妤佸亗闁割偁鍎辩粣妤佺箾閹存瑥鐏╃痪鎯ь煼閺屾盯鍩勯崘顏呭櫘缂佹儳褰炵划娆撳蓟閿濆绠i柣鎰閸ㄥ綊鍩€椤掆偓閻忔氨鍒掗幘璇茶摕闁绘梻鈷堥弫鍡涙煃瑜滈崜娑㈡嚍闁秵鍤冮柍鍝勫暕缁楀姊虹紒妯哄闁诲繑宀稿畷鎴濐潨閳ь剟寮婚弴鐔风窞婵炴垯鍨洪宥夋煟鎼达綆鏆滈柟鍑ゆ嫹 闂傚倸鍊烽悞锕€顪冮崸妤佸亗闁割偁鍎辩粣妤佺箾閹存瑥鐏╃痪鎯ь煼閺屾盯鍩勯崘顏呭櫘缂佹儳褰炵划娆撳蓟閿濆绠i柣鎰閸ㄥ綊鍩€椤掆偓閻忔氨鍒掗幘鑽ゅ祦闁哄稁鍋€閸嬫挸鈽夊▍铏灴钘熼柛鈩兦滄禍婊堟煛閸モ晛鏋旀い锝嗗絻鑿愰柛銉戝秷鍚悗瑙勬礃鐢帡鍩㈡惔銊ョ闁绘ɑ锕╅崣鍐蓟閿濆鍊烽悗鐢电《濡劑姊虹粙鍨劉闁绘搫绻濋悰顕€骞囬悧鍫熸闂佽法鍣﹂幏锟�

婵犲痉鏉库偓妤佹叏閻戣棄纾婚柣鏂款浉婢舵劕绠涙い鎾跺濞叉悂姊洪棃娑氬婵☆偅鐩妴鍛村蓟閵夛妇鍙勯棅顐㈡处閸戠懓岣块幇鐗堢厽闁挎梻鏅晶鐢告煛鐏炶鈧绂掗敃鍌氱<婵﹫绲芥禍鐐箾閹存瑥鐏╅柣鎺戠仛閵囧嫰骞嬮敐鍡欍€婂銈忚缁犳捇骞冨Δ鍛瀭妞ゆ劑鍊曞銊╂⒑绾懏鐝い銊ワ躬楠炲﹪鎮欓崫鍕庛劑鏌曢崼婵囧櫣闁诲繐锕ら埞鎴︽偐椤旇偐浼囧┑鐐差槹缁嬫挾鍒掗弮鍫濈妞ゆ棁鍋愰悾娲⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹 婵犲痉鏉库偓妤佹叏閻戣棄纾婚柣鏂款浉婢舵劕绠涙い鎾跺濞叉悂姊洪棃娑氬婵☆偅鐩妴鍛村蓟閵夛妇鍙勯棅顐㈡处閸戠懓岣块幇鐗堢厽闁挎梻鏅晶鐢告煛鐏炶鈧绂掗敃鍌氱<婵﹫绲芥禍鐐箾閹存瑥鐏╅柣鎺戠仛閵囧嫰骞嬮敐鍡欍€婂銈忚缁犳捇骞冨Δ鍛瀭妞ゆ劑鍊曞銊╂⒑绾懏鐝い銊ワ躬閻涱喚鈧綆鍠栫粻鎶芥煛閸愩劌鈧綊宕伴幒妤佲拻濞达絽鎼敮鍫曟煟閵堝懏澶勯柟渚垮姂婵″爼宕卞▎妯荤カ婵$偑鍊栧Λ浣肝涢崟顓燁偨闁绘劗鍎ら悡銉╂煟閺囩偛鈧湱鈧熬鎷�

濠电姷鏁搁崑娑㈩敋椤撶喐鍙忔い鎾卞灩绾惧鏌熼悙顒佺伇婵℃彃鐗撻弻锟犲磼濠靛洨銆婃繝鈷€鍕闁瑰弶鎮傚鍫曞垂椤旂懓浜鹃柛褎顨呯粻鐘崇節闂堟侗鍎忛柦鍐枛閺屾洘寰勯崼婵堜患婵炲瓨绮撶粻鏍蓟濞戞矮娌柛鎾楀本娈归梻浣呵规灙闁稿﹥绻堝璇测槈濮橈絽浜鹃柨婵嗙凹缁ㄧ晫绱掗悩鍝勫惞缂佽鲸甯¢、姘跺幢濞嗘垶娈奸梻浣筋嚃閸ㄤ即宕弶鎴犳殾闁绘梻鈷堥弫鍐煟濡灝绱﹂柧蹇撻叄濮婄粯鎷呯憴鍕╀户濠电媭婢€缁舵岸鐛箛娑欐櫢闁跨噦鎷� 闂傚倸鍊搁崐椋庢閿熺姴纾婚柛鏇ㄥ灠绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缂佺姵鐗犻獮鏍庨鈧俊鑲╃棯閹岀吋闁绘搩鍋婂畷鍫曞Ω瑜嬮埀顒佸浮閺岀喖寮搁銏狀潎闂佸搫鐭夌紞浣逛繆閹间礁唯闁靛鍠曢幃锝夋⒒娓氣偓濞佳囨偋婵犲啰绠惧┑鐘叉搐缁犳牕霉閻樺樊鍎愰柛瀣閺岋綁骞嬮悙銊х窗闂佸搫妫涙繛鈧慨濠冩そ瀹曘劍绻濋崟顒€娅楅梻浣规偠閸斿矂宕ョ€n剛鍗氶柣鏂挎憸缁♀偓闂佹悶鍎滈崪浣告暯闂傚倷绶氬ḿ褎鐏欓梺鍛婃煥閻偐鍒掗崼銉︽櫢闁跨噦鎷�

濠电姷鏁告慨鐑姐€傛禒瀣劦妞ゆ巻鍋撻柛鐔锋健閸┾偓妞ゆ帒瀚峰Λ鎴犵磼鏉堚晛浠滄い鎾炽偢瀹曞崬鈻庣仦鐐殼濠电姷鏁告繛鈧繛浣冲厾娲Χ婢跺鍓ㄥ銈嗘磵閸嬫捇鏌″畝瀣М闁炽儻绠撻獮瀣攽閸モ晙绮氶梻鍌欒兌鏋い鎴濇噹铻炴俊銈呮嫅缂嶆牗绻濋棃娑氬闁稿鎸搁埥澶娾枎濞嗘巻鍋撶捄銊х<闁规彃顑嗙€氾拷 闂傚倸鍊峰ù鍥敋閺嶎厼绀堟繛鍡樺灍閸嬫挸鈽夐幒鎾寸彋闂佽鍟崟顒傜Ф闂侀潧臎閳ь剟寮ㄩ崘娴嬫斀闁绘ḿ绮☉褎绻涚仦鍌氣偓婵嬪箚娓氣偓椤㈡岸鍩€椤掑嫬钃熼柨婵嗩槴閳ь剨绠撻獮瀣攽閸モ晙绮氶梻鍌欒兌鏋い鎴濇噹铻炴俊銈呮嫅缂嶆牗绻濋棃娑氬闁稿鎸搁埥澶娾枎濞嗘巻鍋撶捄銊х<闁规彃顑嗙€氾拷

濠电姷鏁告慨鐑姐€傛禒瀣劦妞ゆ巻鍋撻柛鐔锋健閸┾偓妞ゆ帒瀚峰Λ鎴犵磼鏉堚晛浠滄い鎾炽偢瀹曞崬鈻庣仦鐐殼濠电姷鏁告繛鈧繛浣冲厾娲Χ婢跺鍓ㄥ銈嗘磵閸嬫捇鏌$仦鍓р槈閾绘牠鏌嶈閸撶喎鐣烽弻銉﹀殤闂婎剝寮撳Ч妤呮⒑缁嬭法鐏遍柛瀣仱瀹曟洖顓兼径瀣幈闂佸搫娲㈤崝灞剧濠婂懐纾煎ù锝呮憸缁夌儤顨ラ悙瀵稿婵炵厧绻橀幃娆擃敆閳ь剟顢旈敓锟� 濠电姷鏁搁崕鎴犲緤閽樺娲晜閻愵剙搴婇梺鍛婂姦娴滄牠宕戦幘璇插瀭妞ゆ劧缍嗗Λ鍐倵鐟欏嫭纾甸柍褜鍓欑壕顓㈠汲鐎n喗鐓涘璺哄绾墎鈧厜鍋撴繛鎴欏灪閳锋垶鎱ㄩ悷鐗堟悙濠碘€炽偢閹顫濋悡搴☆潻闂佷紮绲介悘姘跺箚閺冨牆顫呴柍銉ュ暱婵℃娊姊绘担鐟邦嚋婵﹤顭峰畷鎴﹀箻缂佹ê浠奸梻渚囧墮缁夌敻鎮″☉銏$厱閻忕偛澧界粻銉︾箾閸忕厧濮夐柣銉邯椤㈡﹢濡搁敃鈧锟�

闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柦妯侯槳缂傛氨鎲告惔锝囩处濞寸姴顑呴崘鈧銈嗗姉閸犲孩绂嶆ィ鍐┾拻闁割偆鍠撻埊鏇熺節閳ь剟鎮ч崼婊呯畾閻庣懓澹婇崰鏍ㄦ櫠閺夋5褰掓偑閸涱垳鏆ら悗瑙勬穿缁绘繈骞冨▎鎾冲瀭妞ゆ劑鍊曢悵婵嬫⒒閸屾瑧鍔嶉柟顔肩埣瀹曟洘娼忛妸锔界彿婵炲濮撮鍡涘磻閳哄倻绡€闂傚牊绋掑婵囥亜閳哄啫鍘撮柡灞诲姂閹倝宕掑☉姗嗕紦 闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柦妯侯槳缂傛氨鎲告惔锝囩处濞寸姴顑呴崘鈧銈嗗姉閸犲孩绂嶆ィ鍐┾拻闁割偆鍠撻埊鏇熺節閳ь剟鎮ч崼婊呯畾閻庣懓澹婇崰鏍ㄦ櫠閺夋5褰掓偑閸涱垳鏆ら悗瑙勬穿缁绘繈骞冨▎鎾冲瀭妞ゆ劑鍊曢悵婵嬫⒒閸屾瑧鍔嶉柟顔肩埣瀹曟洘娼忛妸锔界彿闂佽姤锚椤︻偊寮搁弮鍫熺厵閺夊牆澧介悾杈╃磼閳ь剟宕奸姀鈥虫瀾闁瑰吋鐣崝宀€澹曢崸妤冨彄闁搞儯鍔嶉埛鎺撱亜閳哄啫鍘撮柡灞炬礃瀵板嫰宕煎┑鍡楊潛闂備浇顫夐幃鍫曞磹濠靛绠栫痪顓炴媼濡插鏌f惔銏犲毈闁告瑥鍟锝夊箹娴h娅㈤梺璺ㄥ櫐閹凤拷

闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柦妯侯槳缂傛氨鎲告惔锝囩处濞寸姴顑呴崘鈧銈嗗姉閸犲孩绂嶆ィ鍐┾拻闁割偆鍠撻埊鏇熺節閳ь剟鎮ч崼婊呯畾閻庣懓澹婇崰鏍ㄦ櫠閺夋5褰掓偑閸涱垳鏆ら悗瑙勬穿缁绘繈骞冨▎鎾冲瀭妞ゆ劑鍊曢悵婵嬫⒒閸屾瑧鍔嶉柟顔肩埣瀹曟洘娼忛妸锔界彿婵炲濮撮鍡涘磻閳哄倻绡€闂傚牊绋掑婵囥亜閳哄啫鍘撮柡灞诲姂閹倝宕掑☉姗嗕紦 闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柦妯侯槳缂傛氨鎲告惔锝囩处濞寸姴顑呴崘鈧銈嗗姉閸犲孩绂嶆ィ鍐┾拻闁割偆鍠撻埊鏇熺節閳ь剟鎮ч崼婊呯畾閻庣懓澹婇崰鏍ㄦ櫠閺夋5褰掓偑閸涱垳鏆ら悗瑙勬穿缁绘繈骞冨▎鎾冲瀭妞ゆ劑鍊曢悵婵嬫⒒閸屾瑧鍔嶉柟顔肩埣瀹曟洘娼忛妸锔界彿闂佽姤锚椤︻偊寮搁弮鍫熺厵閺夊牆澧介悾杈╃磼閳ь剟宕奸姀鈥虫瀾闁瑰吋鐣崝宀€澹曢崸妤冨彄闁搞儯鍔嶉埛鎺撱亜閳哄啫鍘撮柡灞炬礃瀵板嫰宕煎┑鍡楊潛闂備浇顫夐幃鍫曞磹濠靛绠栫痪顓炴媼濡插鏌f惔銏犲毈闁告瑥鍟锝夊箹娴h娅㈤梺璺ㄥ櫐閹凤拷 闂傚倸鍊风粈渚€骞栭锕€鐤柣妤€鐗婇崣蹇涙煛婢跺鐒鹃柛銈嗘礀閳规垿鎮╁畷鍥舵殹闂佺ǹ顑冮崝鎴濐潖婵犳艾閱囬柣鏃囥€€濡插牆顪冮妶鍐ㄥ缂佸鎸惧Σ鎰板箳濡や礁浜瑰銈嗗姦濠⑩偓濠㈣娲栭埞鎴︽倷瀹割喖娈舵繝娈垮灡閹告娊鐛箛娑欐櫢闁跨噦鎷� 闂傚倸鍊风粈渚€骞栭锕€鐤柣妤€鐗婇崣蹇涙煛婢跺鐒鹃柛銈嗘礀閳规垿鎮╁畷鍥舵殹闂佺ǹ顑冮崝鎴濐潖婵犳艾閱囬柣鏃囥€€濡插牆顪冮妶鍐ㄥ闁烩晩鍨跺濠氭晲婢跺﹦鍘搁梺绋块獜缁犳垹绱炴繝鍌滄殾闁挎繂鐗滃Σ鑲╃磽娴gǹ鈧湱鏁悙鍝勭劦妞ゆ帒锕︾粔鐢告煕閹惧娲撮柟顖氱焸閺佹捇鏁撻敓锟�

闂傚倸鍊风粈渚€骞栭锕€鐤柣妤€鐗婇崣蹇涙煛婢跺鐒鹃柛銈嗘礀閳规垿鎮╁畷鍥舵殹闂佺ǹ顑冮崝鎴濐潖婵犳艾閱囬柣鏃囥€€濡插牆顪冮妶鍐ㄥ缂佸鎸惧Σ鎰板箳濡や礁浜瑰銈嗗姦濠⑩偓濠㈣娲栭埞鎴︽倷瀹割喖娈舵繝娈垮灡閹告娊鐛箛娑欐櫢闁跨噦鎷� 闂傚倸鍊风粈渚€骞栭锕€鐤柣妤€鐗婇崣蹇涙煛婢跺鐒鹃柛銈嗘礀閳规垿鎮╁畷鍥舵殹闂佺ǹ顑冮崝鎴濐潖婵犳艾閱囬柣鏃囥€€濡插牆顪冮妶鍐ㄥ闁烩晩鍨跺濠氭晲婢跺﹦鍘搁梺绋块獜缁犳垹绱炴繝鍌滄殾闁挎繂鐗滃Σ鑲╃磽娴gǹ鈧湱鏁悙鍝勭劦妞ゆ帒锕︾粔鐢告煕閹惧娲撮柟顖氱焸閺佹捇鏁撻敓锟� 闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柦妯侯槳缂傛氨鎲告惔锝囩处濞寸姴顑呴崘鈧悷婊冾槸鍗遍柛顐犲劜閻撴洘銇勯幇鍓佹偧缂傚倹鑹鹃湁婵犲﹤鍟ㄩ崑銏ゆ煛瀹€瀣М濠碘剝鎮傛俊鐑藉Ψ椤旇崵纾婚梻鍌欒兌绾爼寮插☉姘辩煋闁汇垻鏁搁惌澶屸偓骞垮劚椤︻垱瀵奸悩缁樼厱闁哄洢鍔屾禍婵嬫煛閸℃劕鍔﹂柡宀嬬稻閹棃鏁嶉崟顓夈劑姊洪柅鐐茶嫰婢ь垳绱掔€n偅宕岄柟顖氳嫰閳诲酣骞嬮悩纰夌闯濠电偞鎸婚懝楣冩晝閵壯€鍋撳鐐 闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柦妯侯槳缂傛氨鎲告惔锝囩处濞寸姴顑呴崘鈧悷婊冾槸鍗遍柛顐犲劜閻撴洘銇勯幇鍓佹偧缂傚倹鑹鹃湁婵犲﹤鍟ㄩ崑銏ゆ煛瀹€瀣М濠碘剝鎮傛俊鐑藉Ψ椤旇崵纾婚梻鍌欒兌绾爼寮插☉姘辩煋闁汇垻鏁搁惌澶屸偓骞垮劚椤︿即骞嗛悙鐑樼厱闁挎棁顕ч獮妤佺箾閸喐绀冪紒缁樼〒閳ь剛鏁告灙妞ゅ孩鎹囬弻鐔煎礄閵堝棗顏�

闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柦妯侯槳缂傛氨鎲告惔锝囩处濞寸姴顑呴崘鈧悷婊冾槸鍗遍柛顐犲劜閻撴洘銇勯幇鍓佹偧缂傚倹鑹鹃湁婵犲﹤鍟ㄩ崑銏ゆ煛瀹€瀣М濠碘剝鎮傛俊鐑藉Ψ椤旇崵纾婚梻鍌欒兌绾爼寮插☉姘辩煋闁汇垻鏁搁惌澶屸偓骞垮劚椤︻垱瀵奸悩缁樼厱闁哄洢鍔屾禍婵嬫煛閸℃劕鍔﹂柡宀嬬稻閹棃鏁嶉崟顓夈劑姊洪柅鐐茶嫰婢ь垳绱掔€n偅宕岄柟顖氳嫰閳诲酣骞嬮悩纰夌闯濠电偞鎸婚懝楣冩晝閵壯€鍋撳鐐 闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柦妯侯槳缂傛氨鎲告惔锝囩处濞寸姴顑呴崘鈧悷婊冾槸鍗遍柛顐犲劜閻撴洘銇勯幇鍓佹偧缂傚倹鑹鹃湁婵犲﹤鍟ㄩ崑銏ゆ煛瀹€瀣М濠碘剝鎮傛俊鐑藉Ψ椤旇崵纾婚梻鍌欒兌绾爼寮插☉姘辩煋闁汇垻鏁搁惌澶屸偓骞垮劚椤︿即骞嗛悙鐑樼厱闁挎棁顕ч獮妤佺箾閸喐绀冪紒缁樼〒閳ь剛鏁告灙妞ゅ孩鎹囬弻鐔煎礄閵堝棗顏� 闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柦妯侯槳缂傛氨鎲告惔锝囩处濞寸姴顑呴崘鈧銈嗘尵閸犲孩绂掗幆褜娓婚柕鍫濇婢ь剛绱掗鑲╃劯妞ゃ垺鎸婚幆鏃堝Ω閿旀儳骞楅梻渚€娼ф灙闁稿酣浜堕、鏃堝煛閸涱喚鍘藉銈庡幗閸ㄥ灚鏅剁€涙ɑ鍙忓┑鐘插€荤粔铏光偓瑙勬礃閸庡ジ藝閺屻儲鐓冮梺鍨儐椤ュ牓鏌″畝鈧崰鏍€佸☉姗嗘僵妞ゆ挾鍋為鐔虹磽閸屾瑧璐伴柛鐘愁殜閹柉顦存俊鍙夊姍楠炴帒螖娴h顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟� 闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柦妯侯槳缂傛氨鎲告惔锝囩处濞寸姴顑呴崘鈧銈嗘尵閸犲孩绂掗幆褜娓婚柕鍫濇婢ь剛绱掗鑲╃劯妞ゃ垺鎸婚幆鏃堝Ω閿旀儳骞楅梻渚€娼ф灙闁稿酣浜堕、鏃堝煛閸涱喚鍘藉銈庡幗閸ㄥ灚鏅剁€涙ɑ鍙忓┑鐘插€荤粔铏光偓瑙勬礀閻栧ジ宕洪敓鐘茬闁冲搫鍊婚弳锔界節閻㈤潧浠滄い鏇ㄥ幗閸掑﹪骞橀鑲╊唵闂佽法鍣﹂幏锟�

闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柦妯侯槳缂傛氨鎲告惔锝囩处濞寸姴顑呴崘鈧銈嗘尵閸犲孩绂掗幆褜娓婚柕鍫濇婢ь剛绱掗鑲╃劯妞ゃ垺鎸婚幆鏃堝Ω閿旀儳骞楅梻渚€娼ф灙闁稿酣浜堕、鏃堝煛閸涱喚鍘藉銈庡幗閸ㄥ灚鏅剁€涙ɑ鍙忓┑鐘插€荤粔铏光偓瑙勬礃閸庡ジ藝閺屻儲鐓冮梺鍨儐椤ュ牓鏌″畝鈧崰鏍€佸☉姗嗘僵妞ゆ挾鍋為鐔虹磽閸屾瑧璐伴柛鐘愁殜閹柉顦存俊鍙夊姍楠炴帒螖娴h顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟� 闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柦妯侯槳缂傛氨鎲告惔锝囩处濞寸姴顑呴崘鈧銈嗘尵閸犲孩绂掗幆褜娓婚柕鍫濇婢ь剛绱掗鑲╃劯妞ゃ垺鎸婚幆鏃堝Ω閿旀儳骞楅梻渚€娼ф灙闁稿酣浜堕、鏃堝煛閸涱喚鍘藉銈庡幗閸ㄥ灚鏅剁€涙ɑ鍙忓┑鐘插€荤粔铏光偓瑙勬礀閻栧ジ宕洪敓鐘茬闁冲搫鍊婚弳锔界節閻㈤潧浠滄い鏇ㄥ幗閸掑﹪骞橀鑲╊唵闂佽法鍣﹂幏锟� 闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柦妯侯槳缂傛氨鎲告惔锝囩处濞寸姴顑呴崘鈧銈嗘尵閸嬬喖顢樺ú顏呪拺闁荤喐澹嗛幗鐘电磼鐠囨彃顏ǎ鍥э躬瀹曟儼顧佹繛鎾愁煼閹鏁愭惔鈥愁潻婵炲濯寸粻鎴︹€﹂崸妤佸仭闁哄瀵у▓鍓佺磽娴d粙鍝洪悽顖滃枔缁鈽夐姀鐘殿啋闂佹儳娴氶崑鍕焵椤掆偓闁帮絽顫忛搹瑙勫珰闁炽儱纾禒鈺呮⒑绾懏鐝柟鍝ョ帛缁岃鲸绻濋崶鑸垫櫍闂佺粯鏌х拃锕€霉閸曨垱鐓熼幖鎼灣缁夌敻鏌涢幘瀵告创闁诡垰鐭傞弫鎾绘晸閿燂拷 闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柦妯侯槳缂傛氨鎲告惔锝囩处濞寸姴顑呴崘鈧銈嗘尵閸嬬喖顢樺ú顏呪拺闁荤喐澹嗛幗鐘电磼鐠囨彃顏ǎ鍥э躬瀹曟儼顧佹繛鎾愁煼閹鏁愭惔鈥愁潻婵炲濯寸粻鎴︹€﹂崸妤佸仭闁哄瀵у▓濠氭⒑鐠団€崇仩闁哥喐娼欓悾鐑芥偄绾拌鲸鏅㈤梺閫炲苯澧寸€规洘绮嶇€佃偐鈧稒岣块崢楣冩⒑閸涘﹦绠撻悗姘煎墴閸┾偓妞ゆ巻鍋撴い顓犲厴楠炲啴骞嗚閺€浠嬫煕閵夈垺娅撴繛鏉戝濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟�

闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柦妯侯槳缂傛氨鎲告惔锝囩处濞寸姴顑呴崘鈧銈嗘尵閸嬬喖顢樺ú顏呪拺闁荤喐澹嗛幗鐘电磼鐠囨彃顏ǎ鍥э躬瀹曟儼顧佹繛鎾愁煼閹鏁愭惔鈥愁潻婵炲濯寸粻鎴︹€﹂崸妤佸仭闁哄瀵у▓鍓佺磽娴d粙鍝洪悽顖滃枔缁鈽夐姀鐘殿啋闂佹儳娴氶崑鍕焵椤掆偓闁帮絽顫忛搹瑙勫珰闁炽儱纾禒鈺呮⒑绾懏鐝柟鍝ョ帛缁岃鲸绻濋崶鑸垫櫍闂佺粯鏌х拃锕€霉閸曨垱鐓熼幖鎼灣缁夌敻鏌涢幘瀵告创闁诡垰鐭傞弫鎾绘晸閿燂拷 闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柦妯侯槳缂傛氨鎲告惔锝囩处濞寸姴顑呴崘鈧銈嗘尵閸嬬喖顢樺ú顏呪拺闁荤喐澹嗛幗鐘电磼鐠囨彃顏ǎ鍥э躬瀹曟儼顧佹繛鎾愁煼閹鏁愭惔鈥愁潻婵炲濯寸粻鎴︹€﹂崸妤佸仭闁哄瀵у▓濠氭⒑鐠団€崇仩闁哥喐娼欓悾鐑芥偄绾拌鲸鏅㈤梺閫炲苯澧寸€规洘绮嶇€佃偐鈧稒岣块崢楣冩⒑閸涘﹦绠撻悗姘煎墴閸┾偓妞ゆ巻鍋撴い顓犲厴楠炲啴骞嗚閺€浠嬫煕閵夈垺娅撴繛鏉戝濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟�