周云蓬本周在杭州演出“一个叫马尾”

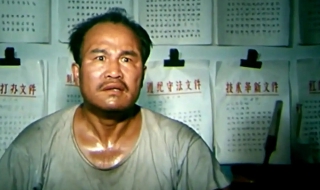

45岁的周云蓬现在住在苍山脚下的一个山坡上,可以俯瞰远处的洱海,走到喧闹的大理古城,也只需20分钟。不过,大多数时间里,周云蓬都是一个人待在屋子里,听歌,读书,练琴。他通过发短信、刷微博、网上购物和外界联系。肚子饿了就煮点粥,切点青菜拌进去,从冰箱里拿出一大块火腿月饼,掰一块放在微波炉里加热,有时加餐就煮一个鸡蛋。

周云蓬会在自己长居过的每一个城市出一张专辑,像是写给这些城市的小夜曲。《中国孩子》属于北京,《牛羊下山》发于绍兴,去年在大理出的新专辑《四月旧州》,被他比作“大理苍山下一株茂盛的植物”。今年开春的时候,他的诗集《春天责备》会再版。本月23号,他在杭州酒球会有一场告别马年的演出,名字叫“一个叫马尾”,取自他所演唱的海子的诗歌《九月》。

傍晚,一阵阵微风吹拂过来,挂在阳台的风铃发出悦耳的声响,白色的窗帘也跟着舞动起来。周云蓬熟练地打开电脑,播放肖邦那首著名的《夜曲》。天色一点点暗了下来,屋子里没开灯,这时候我才又一次意识到,他生活在一个黑暗的世界里。而我眼前的画面,就像他所喜爱的作家契诃夫在小说《在黑暗里》中描绘的那样:“一片幽暗、寂静无声、喁喁私语,等等,等等。”我在黑暗中采访了周云蓬。

小时候能读到的盲文书只有唐诗宋词

周云蓬出生在沈阳铁西区,从小患有眼疾,父母带他到处求医,以至于他的整个童年“充满了火车、医院和酒精棉的味道”。6岁那年,周云蓬跟随母亲到义乌治疗眼睛,途经杭州的时候,他们特地去了西湖。3年后,9岁的周云蓬彻底失明,他说留在视觉中的最后印象是动物园里的大象用鼻子吹口琴。

从小包围周云蓬的就是车床、螺丝和库房,他觉得这些事物“一点美感都没有”,他开始渴望音乐和文学。由于能接触到的盲文书籍太少,有一段时间他可看的书只有唐宋诗词,看多了,就背了下来。多年以后,他将李白、杜甫、孟郊和姜夔的诗词谱上曲子演唱,为自己的民谣创作加入了古典诗歌的元素,让诗又回到唱的传统。

1991年,周云蓬考取长春大学的特教学院,在按摩、音乐和中文三个专业中,他选择了中文。这期间,周云蓬开始大量阅读一些名著,包括《梵·高传》、尼采的《悲剧的诞生》,还有加缪、米兰·昆德拉和萨特的小说。那时他看书都是通过劳动交换来的,教别人一个小时的琴,对方帮他念两小时的书。

周云蓬能够理解博尔赫斯的幸福和悲哀,晚年双目失明的博尔赫斯曾被任命为阿根廷国家公共图书馆馆长,整日被近百万册的书籍包围,他作诗:“我心里一直在暗暗设想,天堂应该是图书馆的模样。”而今周云蓬的书房是一只拥有8G内存的“瑞德”牌读书机,对他而言,阅读“意味着现实生活之外的另外一个维度”,在那里,他身披光明。

昆德拉和凯鲁亚克感召他去游历全国

《卡夫卡谈话录》里提到,在捷克的首都布拉格有一个叫盲人影院的地方,周云蓬据此写了一首《盲人影院》,里面坐着一个9岁失明的孩子,他想象自己学会了弹琴、唱歌和写诗,在街头卖艺,在酒吧唱歌,游历了上海、苏州、杭州、南京、昆明,还有腾格里的沙漠、阿拉善的戈壁、那曲草原和拉萨圣城。和歌词里靠想象生活的小男孩不一样,周云蓬走出了那个“盲人影院”。

1995年,周云蓬辞掉了色拉油厂的工作,带上父母给的600元钱和一把琴,一个人去了北京,开始自己的歌唱生涯,这是他第一次出走。到今年,正好20年了。

阅读是周云蓬行走的第一动力,年轻时受到米兰·昆德拉的《生活在别处》和杰克·凯鲁亚克的《在路上》的感召,他开始游历全国,去体验那种随便搭上一辆火车去往陌生地方认识陌生人的自由和快乐。后来他理解并体会到了这种快乐,同时也明白了“这种快乐中包含着几分辛酸和痛苦”,他的旅行毕竟和凯鲁亚克他们无法相提并论,凯鲁亚克是挥霍生命,而他必须谨小慎微地观察、生活、恋爱,一路卖唱为生。

每到一个地方,周云蓬习惯用阅读来补充自己的想象和无法感知到的那一部分。到了开封就读《东京梦华录》,到了台北就读舒国治的随笔,到了法国就读福楼拜的《包法利夫人》……前段时间他去了泰国和柬埔寨的吴哥窟,就带上了蒋勋的《吴哥之美》。

在泰国期间,周云蓬去当地的电影院看了《星际穿越》,但放的是泰语版,他没看懂。回国后,发现很多人都在谈论迪伦·托马斯的那首《不要温顺地走进那良夜》,才知道这首诗出现在电影里。早在2007年,周云蓬就想以这首诗的题目来命名自己的专辑,后来在小河的建议下才改为《中国孩子》。当时周云蓬37岁,和写下这首诗时的迪伦·托马斯同样年纪。诗人3年后死于18杯威士忌,周云蓬却拄着盲杖一步步斥退了周围的黑暗。

契诃夫、加缪、海明威

让他“猫冬”也不烦闷

一月的大理,马路上空荡荡的,更加凸显了天空的辽阔。天上缓缓流动着大朵的云,地上的车辆挂着以“云”字开头的车牌,我曾见过周云蓬签名,他在纸上用孩子般的笔触写下一个“云”。

天、地、人,就这样隐秘地呼应着。不惑之年,周云蓬选择了距离自己家乡3800多公里的大理作为他“最后的定居地”,在这里,能和野夫、潘洗尘、车前子这些诗人、作家为伴。跨年那天,周云蓬和他们去唱了卡拉OK,大家还筹划着春节在当地社区办一场春晚,周云蓬担任音乐总监。

虽然一个人住,但周云蓬一点都不闷,他列好了一个长长的书单。他读契诃夫,把他比作俄罗斯冬天的一个小火炉;读加缪的《西西弗斯的神话》,读到句子脱节,词意模糊,然后睡去;读卡夫卡的《煤桶骑士》和《乡村医生》,海明威的《乞力马扎罗的雪》,里尔克的《马尔特手记》。

他还读了诺贝尔文学奖获得者莫迪亚诺的《暗店街》,明白了“人的死亡是从过去开始的”,他试着开始回忆自己的昨天和过去,结果也是大片的空白,很多事情和人都想不起来了。于是,周云蓬知道没有时间再做“无用功”,这是中年带来的智慧。

结束了采访,周云蓬从椅子上坐起来,穿过摆满乐器和纸箱子的客厅,慢慢走到厨房,在电饭锅里添上米和水,设定好时间,明天一早太阳会照常升起,他在黑暗中给自己准备好了早饭。

鐧昏浇姝ゆ枃鍙负鎻愪緵淇℃伅鍙傝€冿紝骞朵笉鐢ㄤ簬浠讳綍鍟嗕笟鐩殑銆傚鏈変镜鏉冿紝璇峰強鏃惰仈绯绘垜浠細tousu@nvwu.com

- 上一篇娱乐文章: 《月供》将播 郭京飞成万年光棍恋上张芷溪

- 下一篇娱乐文章: 车永莉受邀亮相颁奖盛典 现场变追星见面会_娱乐_MSN中国