电影版综艺节目创造惊人票房 却遭冯小刚导演炮轰

[提要] 冯小刚的说法在网络上广泛传播之后,引起了许多讨论,跑男电影版的制片人李亚平给中国之声发来了文字回应。无论如何,综艺电影在中国的票房大卖,归根结底还是观众需求造就了这样不走寻常路的神话。

央广网北京2月7日消息据中国之声《新闻纵横》报道,电影《奔跑吧!兄弟》上映一周,这部脱胎于电视综艺节目的银幕“大电影”已经收揽了超过3亿票房,但与此同时,它在豆瓣网满分10分的电影评分体系中,目前只有3分左右,距离“及格”还差了很远。

最近一两年,随着《爸爸去哪儿》、《奔跑吧!兄弟》等电视真人秀节目走红,有不少综艺节目趁热打铁,把综艺真人秀搬上了电影大银幕。相比传统电影,这类电影投入小、制作周期短,有相当一部分虽然口碑不佳,票房收入却让不少电影从业者难以望其项背。

高票房的背后,是综艺节目延续人气、趁热打铁,制片方的生意算盘可以说十分精明。不过,这种小成本、快制作、跨界敛票房的现象,却在电影圈内受到质疑。近日,著名导演冯小刚公开断言,综艺电影的火爆“将导致没有制片人会继续愿意投资一部严肃的、付出了很大努力的电影”,对中国电影的未来发展产生极其恶劣的影响。

日前,冯小刚在影视选秀类节目《我看你有戏》的录制现场,点评一位参赛选手的表现时,对综艺电影的火爆做了这样的批评。

在点评当中,冯小刚说道,最近总有五六天拍摄完成的电影能够获得超高的票房,这让他感觉非常奇怪,这会导致没有制片人会继续愿意投资一部严肃的、付出了很大努力的电影。

冯小刚的说法在网络上广泛传播之后,引起了许多讨论,跑男电影版的制片人李亚平给中国之声发来了文字回应。

他说,大家都关注新事物,是好事。作为制片人,我会听取所有批评和建设性意见。我也建议大家继续关注跑男的票房,以及研究观众心理。无论是故事片还是综艺改编,观众消费心理都有共通的部分。那些规律值得研究。最新数据显示,爸爸2势头也很好。等春节档过后,大家可以比对从贺岁挡到春节档的几十部影片,研究票房和形态背后的规律性东西。这对国产电影的发展是有意义的。

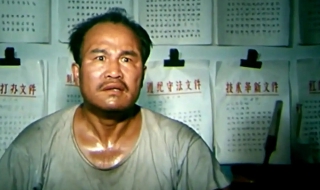

浏览各方评论,许多影迷都支持冯小刚的观点,认为电影人应该更负责任。而另外一些人,则是和李亚平说法类似,他们认为票房反应观众需求,存在即合理,票房就是电影命脉。编剧史航坚定地站在冯小刚一边,他认为综艺电影虽然可以票房大卖,但实际上却是电影圈某些人一种竭泽而渔的短视行为。

史航:有很多人说你冯小刚也拍过很捞钱的片子,我觉得冯小刚的电影有我非常喜欢的《1942》这样的,也有我很不喜欢的《私人定制》这样的,但是拍不好的电影,和不好好拍电影是两回事情。如果把综艺节目直接变成电影,捞这种快钱,这种竭泽而渔的方式是非常危险的。一码归一码,电视的给电视,电影的归电影,你必须要注重电影市场的正常生态环境。当然,没有人要拦观众,我们拦的是创作者。看客是每个人自律的事情,但是你要在这直播跳楼,那你这直播者的心态是可诛的。

放眼海外,综艺节目更加红火发达的韩国和美国,确实都没有把综艺节目简单翻拍成电影的例子。对于中国综艺电影的票房火爆,有美国媒体认为:也许只有在中国,大量的电视观众愿意为这些节目的电影版买单。但是如果在美国市场,这些电影最终的结果就是贻笑大方。而中国之声特约韩国记者南黎明也介绍说,在韩国,根本没有人会尝试拍摄类似的综艺电影。

南黎明:韩国影业制作人士更知道韩国人的泪点和笑点,用韩国人比较熟悉的素材,上座率都创造了历史记录,因此用综艺节目拍成电影,按照目前韩国的情况来看,没有多大意义,综艺节目放在电影院里,离观众的生活距离就远了点,很难刺激到影迷们去消费。

不过无论如何,综艺电影在中国的票房大卖,归根结底还是观众需求造就了这样不走寻常路的神话。然而在史航看来,虽然“看客”不应该被苛责,但行业规律和市场规律总会发挥作用,电影行业总会天然的贴近观影者需求,也许有一天,我们的影院里,可能就不再会出现有深度有思想的严肃电影

史航:我喜欢的电影,《黄金时代》《1942》《一代宗师》《一步之遥》《归来》,这些票房都一般,但是综艺电影票房很好,这说明电影观众是可以充分用脚来投票,用买票来表决的,这是第一点。那第二点:今天观众报复电影,明天电影报复观众。这就是市场规律。今天你觉得这电影很沉闷,你弄的大情怀我不喜欢,OK你可以不看,观众可以惩罚电影。你玩高深的我就不看,门槛高我就不看,哪怕这门槛是你想象的门槛。今天观众报复电影,那明天大家都去拍《奔跑吧!兄弟》,你发现你去电影院跟你在自己家看电视没什么区别的时候,那就是电影报复观众的时候了,希望那时候每个观众不要感到意外就可以。

部分综艺电影的大卖,究竟是观众“用脚投票”还是制片方“竭泽而渔”,各方观点其实并不一致。至于今后中国电影会不会像业内人士预言的那样“报复观众”,或许只有时间才能给出答案。

事实上,电影口碑和票房不成正比的现象早已存在,也并不仅限于中国。为此,在过去一百多年里,世界各国的电影人也在不断地努力和反思。在未来,如何促进电影行业良性发展,让观众看到更多票房、口碑“双丰收”的优质电影,或许还需要电影行业内外付出更多的思考和智慧。

闂佽皫鍕潡婵炴潙娲ら~銏ゅΧ閸℃ḿ鈧噣鏌涘▎妯圭胺閻犳劗鍠栭獮鎾诲箛椤忓棜绻戞繛锝呮礌閸撴繃瀵奸崨鏉戠煑闁稿本绺鹃崑鎾诲礃鐠恒劎顦Δ鐘靛仦濠€鍦箔婢舵劖鍋ㄩ柕濞垮€楅懝鎯归悩渚敽缂傚秴绉瑰畷顖炲幢閺囩姷鎳濋梺鐑╂櫓閸犳艾鈻撻幋锕€违闁稿本鍑瑰ú銈夋煛閸繍妲烽梻鈧⿰鍫濈骇闁告劘娉曠粈澶愭偣閸パ冩Щ鐎殿喚鍏樺顕€骞嗘0浣虹煉缂備緡鍨崇划顖炲垂濠婂嫮顩锋い鎺戯功缁愭ⅸousu@nvwu.com

- 上一篇娱乐文章: 徐静蕾新电影首映会上主角们纷纷盛装亮相

- 下一篇娱乐文章: 毕福剑女儿晒杀马特自拍 造型夸张雷坏网友

闂佹眹鍨介ˉ鎾诲极閹捐绀嗛柛鈩兠·渚€鏌涘顒佹崳婵炲牊鍨归幃浼村Ω瑜嶇粻锟� 闂佹眹鍨煎〒鐟靶ф径鎰闁糕剝锚椤や線鏌涘顒佹崳婵炲牊鍨归幃浼村Ω瑜嶇粻娑樏归悩宸剳缂侇噯鎷�

闂佸憡甯楅懝楣兯囬埡鍐e亾閻㈡鏀伴柦鏍у楠炩偓閹煎瓨绻勯悿鍕熆瑜忛崑鐘垫崲濮椻偓楠炲洭鎮㈢粙鍨 闂佸憡甯楅懝楣兯囬埡鍐e亾閻㈡鏀伴柦鏍у閺呭爼鎮欓幓鎺濇奖闂佽澹嗛崰鎰板磿韫囨稒鍎嶉柛鏇ㄥ墯閻撴瑦绻涙径娑欏

闂佽鍓欑花鑲╃不閻愬搫绠ョ€广儱鐗嗛崢鎾偣娴e弶娅堥梻濞炬櫊瀵爼骞囬鈧紞浣虹磼濮f牕妫楀В鈧� 闂佺厧鍟块埀顒傚櫏閸炪劑妫呴澶婁簼婵炲吋顨婂畷锝呂熼崗鐓庣稉闂佺厧鍢查顓炩枔閹达箑绠柍褜鍓欓蹇涙晸閿燂拷

闂佹眹鍨煎〒鐟靶ф径鎰剭闁告洦鍋勭粣妤呮煛閸繍妲规い鎴濈Т椤曪綁鎮滃Ο鎭嶏箓鏌涢悩宕囩煁妞ゆ劒绮欏畷銉╂晸閿燂拷 闂佹眹鍨煎〒鐟靶ф径鎰剭闁告洦鍋勭粣妤呮煛閸繍妲规い鎴濈Т椤曪綁鎮滃Ο鎭嶏箑鈽夐幘宕囆f俊鍙夋倐瀹曟澘饪伴崟闈涗缓

闂佹椿鐓堥崰娑㈠磻閸℃瑧纾介柣鎴炆戠€垫粓鏌熼鈧花鑲╃不閻愬灚鍋橀柕澶涢檮鐎碉拷 闂佹椿鐓堥崰娑㈠磻閸℃瑧纾介柣鎴炆戠€垫粓骞栫€涙ɑ顥嗘い鏇熺娣囧﹪宕掑▎鎴犘柣鐐寸◤閸庢煡骞愰敓锟�

濡ょ姷鍋熼ˉ鎰閵堝棛顩查柧蹇氼潐閻︽牠鏌ょ仦鍌氣偓娑㈠焵椤戣法顦﹂悗鍨叀閹虫鎳為妷銈呭灊婵犮垼娉涚粔鎾箖閿燂拷 濡ょ姷鍋熼ˉ鎰閵堝棛顩查柧蹇氼潐閻︽牠鏌ょ仦鍌氣偓娑㈠焵椤戣法顦﹂悗鍨叀閹虫骞嬮幒鏃傛喒闂佺厧鐤囨慨銈嗙椤旇棄绶為柨鐕傛嫹

婵炲濮崑鎾斥槈閺傝法澧曠憸鏉垮€块幊婵嬪蓟閵夈垹浜鹃柛灞剧閸娿倝鏌涚€n亞绠荤紒顕嗙畵閹啴宕熼鐘蹭虎闂佹椿婢侀幏锟� 闂備緡鍋勯崐鎼佸箖鎼淬劌纾婚煫鍥ㄧ〒閹枫劑鏌i妸銉ヮ仼闁靛牊濞婇幃浠嬫偄閻戞ḿ鏆犻梺鍛婄懄閸ㄥ吋绔熸繝鍥х闁靛ǹ鍔岀粈锟�

婵犵鈧啿鈧绱炲鍡欌攳婵犻潧娲ら惁顕€鏌i…鎴濇灕闁稿妫楅~婵堚偓娑欙耿缁憋拷 闂佽鍓欑€涒晠鎮ф潏銊р攳婵犻潧娲ら惁顕€鏌i…鎴濇灕闁稿妫楅~婵堚偓娑欙耿缁憋拷

婵犵鈧啿鈧绱炲鍡欌攳婵犻潧娲ら惁顕€鏌涘Δ鈧崲鑼躲亹閸岀偞鍎嶉柛鏇ㄥ亜缁佸綊骞栨潏鐐 婵烇絽娲︾换鍐偓鍨瀹曗€崇暋閺夎法宀涢梺姹囧妼鐎氼剙鐣垫惔銏″劅闁挎梻鍋撻悾閬嶆煛閸屾繍娼愮痪顓ㄦ嫹

闂佹眹鍨藉ḿ褎绺介弽顐熷亾闂堟稒婀版俊宸墰娴狅箓宕¢悙鍨嫍闂佹悶鍎辨晶浠嬫偩濠靛洨顩烽柨鐕傛嫹 闂佹眹鍨藉ḿ褎绺介弽顐熷亾闂堟稒婀版俊宸墰娴狅箓宕¢悙鍨嫍闂佹悶鍎辨晶钘夆枔閹达箑绀堢憸搴ㄥ磿韫囨梻顩烽柕澶堝劚閹搞倝鎮硅鐎氼參寮搁敓锟�

闂佹眹鍨藉ḿ褎绺介弽顐熷亾闂堟稒婀版俊宸墰娴狅箓宕¢悙鍨嫍闂佹悶鍎辨晶浠嬫偩濠靛洨顩烽柨鐕傛嫹 闂佹眹鍨藉ḿ褎绺介弽顐熷亾闂堟稒婀版俊宸墰娴狅箓宕¢悙鍨嫍闂佹悶鍎辨晶钘夆枔閹达箑绀堢憸搴ㄥ磿韫囨梻顩烽柕澶堝劚閹搞倝鎮硅鐎氼參寮搁敓锟� 闂佸搫鍟版慨鏉戭嚕婵犳碍鍋ㄩ梻鍫熺☉椤ㄦ稓绱掗悩顐壕婵炲濯撮幏锟� 闂佸搫鍟版慨鏉戭嚕婵犳碍鍋ㄩ梻鍫熺☉椤ㄦ盯鏌i埡鍏﹀綊宕h缁傛帞鈧綆鍓涢惌锟�

闂佸搫鍟版慨鏉戭嚕婵犳碍鍋ㄩ梻鍫熺☉椤ㄦ稓绱掗悩顐壕婵炲濯撮幏锟� 闂佸搫鍟版慨鏉戭嚕婵犳碍鍋ㄩ梻鍫熺☉椤ㄦ盯鏌i埡鍏﹀綊宕h缁傛帞鈧綆鍓涢惌锟� 闂佹眹鍨藉ḿ褎绺介弽褉妲堥柛顐g缚娴滃ジ鏌i妸銉ヮ伀闁糕晛绉电粋宥夊传閸曨偅鏆ラ柣搴$秺閳ь剚绋撻惌娆戠磽娓氬﹥瀚� 闂佹眹鍨藉ḿ褎绺介弽褉妲堥柛顐g缚娴滃ジ鏌i妸銉ヮ伀闁糕晛绉电粋宥夋惞閸︻厽娈曟繛瀵稿閹凤拷

闂佹眹鍨藉ḿ褎绺介弽褉妲堥柛顐g缚娴滃ジ鏌i妸銉ヮ伀闁糕晛绉电粋宥夊传閸曨偅鏆ラ柣搴$秺閳ь剚绋撻惌娆戠磽娓氬﹥瀚� 闂佹眹鍨藉ḿ褎绺介弽褉妲堥柛顐g缚娴滃ジ鏌i妸銉ヮ伀闁糕晛绉电粋宥夋惞閸︻厽娈曟繛瀵稿閹凤拷 闂佹眹鍨藉ḿ褎绺介弽顓熷仾妞ゆ牗绮岄搴ㄦ煟閵娿儱顏╅柣顭戝墴濮婂綊宕惰閳锋棃鏌熼姘櫢缂侇喗鐟х槐鎺楁晸閿燂拷 闂佹眹鍨藉ḿ褎绺介弽顓熷仾妞ゆ牗绮岄搴ㄦ煟閵娿儱顏╅柣顭戝墴濮婂綊宕堕埡鍐╂畷婵炲濯撮幏锟�

闂佹眹鍨藉ḿ褎绺介弽顓熷仾妞ゆ牗绮岄搴ㄦ煟閵娿儱顏╅柣顭戝墴濮婂綊宕惰閳锋棃鏌熼姘櫢缂侇喗鐟х槐鎺楁晸閿燂拷 闂佹眹鍨藉ḿ褎绺介弽顓熷仾妞ゆ牗绮岄搴ㄦ煟閵娿儱顏╅柣顭戝墴濮婂綊宕堕埡鍐╂畷婵炲濯撮幏锟� 闂佹眹鍨藉ḿ褎绺介弽顓炵闁瑰瓨绻勬俊鍥ь渻鐎n剙浠﹀鐟板暟缁辨帟绠涢幘铏€庨梺璇″灠閹虫挻淇婇鐔侯浄閻庯綆鍓涢惌锟� 闂佹眹鍨藉ḿ褎绺介弽顓炵闁瑰瓨绻勬俊鍥ь渻鐎n剙浠﹀鐟板暣閹啴宕熼鈧崜浼存煠閸濆嫬鈧鎮惧┑鍥╊浄闁跨噦鎷�

闂佹眹鍨藉ḿ褎绺介弽顓炵闁瑰瓨绻勬俊鍥ь渻鐎n剙浠﹀鐟板暟缁辨帟绠涢幘铏€庨梺璇″灠閹虫挻淇婇鐔侯浄閻庯綆鍓涢惌锟� 闂佹眹鍨藉ḿ褎绺介弽顓炵闁瑰瓨绻勬俊鍥ь渻鐎n剙浠﹀鐟板暣閹啴宕熼鈧崜浼存煠閸濆嫬鈧鎮惧┑鍥╊浄闁跨噦鎷�