- 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戝鈧倿鎸婃竟鈺嬬秮瀹曘劑寮堕幋鐙呯幢闂備浇顫夊畷妯衡枖濞戞碍顐介柕鍫濇啒閺冨牊鏅查柛娑卞幗濞堟煡姊虹粙娆惧剰妞ゆ垵顦靛濠氭晲閸涘倻鍠庨埢搴ㄥ箚瑜庨鍕煛婢跺棙娅嗙紒璇茬墕椤繘鎼圭憴鍕/闂侀潧枪閸庢煡鎮甸姀銈嗏拺闁荤喐婢樺▓鈺呮煙閸戙倖瀚�

- 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳婀辩槐鎺斺偓锝庡亾缁扁晜绻涘顔荤盎閸ユ挳姊虹化鏇燁€嗛柡鍛矒椤㈡瑩寮崼鐔叉嫼閻熸粎澧楃敮妤呮晬閻旇櫣纾奸悹浣告贡缁♀偓閻庢鍣崑鍛崲濠靛鐐婇柕濞у啫姹查梻鍌欒兌缁垰煤閺嶎厼纾归柛锔诲幐閸嬫挸顫濋悙顒€顏�

- 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳婀辩槐鎺斺偓锝庡亾缁扁晜绻涘顔荤盎閸ユ挳姊洪幖鐐插姶濞存粍绮岄惃顒勬⒒閸屾瑧顦﹂柛姘儑缁﹪骞橀鑲╂煣濠电娀娼ч悧蹇涙儗閸℃せ鏀介柣妯哄级婢跺嫰鏌i幘鍗炲姦闁哄矉缍佸鎾倷濞村浜鹃柛锔诲幐閸嬫挸顫濋悙顒€顏�

- 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋為悧鐘汇€侀弴銏℃櫆闁芥ê顦純鏇㈡⒒娴h櫣銆婇柛鎾寸箞閹柉顦归柟顖氱焸楠炴﹢鎳滈棃娑欑€鹃梻浣虹帛椤ㄥ懘鎮ч崱娆戠當闁圭儤顨呴悙濠囨煙缂併垹鏋熼柍閿嬪灴閹綊骞侀幒鎴濐瀳濠电偛鎳忛崝娆撳蓟閻旂厧绀勯柕鍫濇椤忥拷

- 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾圭€瑰嫭鍣磋ぐ鎺戠倞妞ゆ帒顦伴弲顏堟⒑閸濆嫮鈻夐柛妯恒偢瀹曞綊宕掑В顓炵秺瀹曟宕楅懖鈺冣枏缂傚倷鑳舵慨閿嬬箾閳ь剟鏌i幙鍐ㄤ喊鐎规洖鐖兼俊姝岊槷婵℃彃鐗忕槐鎾存媴閹绘帊澹曞┑鐘灱閸╂牠宕濋弽顓熷亗闁靛鏅滈悡鐔兼煛閸モ晛浠滈柍褜鍓欏﹢閬嶅焵椤掍胶鍟查柟鍑ゆ嫹

- 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鎯у⒔缁垳鎹㈠☉銏犵闁绘劕寮堕悿鍥ㄧ箾鐎涙ḿ鐭岄柟铏崌閳ワ妇鎹勯妸锕€纾梺鎯х箰濠€杈ㄥ閸ャ劎绠鹃柟瀵稿仦鐏忣厾绱掓径濠勭Ш鐎殿喖顭锋俊鎼佸煛閸屾矮绨介梻浣呵归張顒傜矙閹达富鏁傞柨鐕傛嫹

- 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧悂鍩為幋锔藉亹閻庡湱濮撮ˉ婵堢磽娴g懓濮堟い銊ワ躬瀵鎮㈤崗鑲╁姺闂佹寧娲嶉崑鎾愁熆瑜忕划顖滄崲濞戙垹绠婚柟棰佽兌閸氬姊洪崫鍕潶闁告梹鍨块獮鍐Χ婢跺﹦锛滃┑鐐村灦閿曗晜瀵奸敓锟�

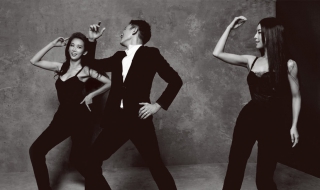

李春波:家书讲述中国式温情

“亲爱的爸爸妈妈,你们好吗?现在工作很忙吧?身体好吗?我现在广州挺好的,爸爸妈妈不要太牵挂……”20年前,李春波的一首《一封家书》,红遍了整个大江南北。而这也让他成为了一个时代符号。在今年情人节晚上9点10分开始的山东卫视的春晚上,李春波也将再次登台,献唱《一封家书》。借彩排之际,本报记者对李春波进行了一次访谈,请他谈谈家书背后的故事。

《一封家书》是对文化的回顾

1994年,李春波的《一封家书》销量破百万,而这还没有算上那个时代疯狂盗版的数量。尽管该曲曾一度引发争议,但是大多数人对于这首歌,都选择了认同。

山东商报:其实作为中国乐坛的一个时代性符号,您的《小芳》和《一封家书》 是知名度最高的。那么如果让您选择,您更喜欢哪一首?

李春波:两首歌我都喜欢。当然,最先推出的是《小芳》,所以《小芳》的知名度似乎要比《一封家书》高一些。其实这两首歌都是在表达一种中国式的感情,《小芳》 表达的更多的是中国式爱情,而家书表达的是中国式的亲情。

其实说起感情,就是爱情、亲情和友情。在那个时代,人们表达自己的感情情绪,不可能像现在这么开放。我还记得当时《一封家书》出来以后,也引发了一些争议,甚至有人说“一封信也可以成歌?太奇怪了”,不过大多数人都是很认可这首歌的,它表达了当时人们一种朴素的情感。我还记得当时《小芳》发行的时候,第一批是出了3000盒磁带,然后很快追加到了100万。而《一封家书》的首次发行,就达到了60万盒。可见这首歌还是很受大众欢迎的。

山东商报:好像您创作的歌曲,大多是这样的,以知青时代为代表。

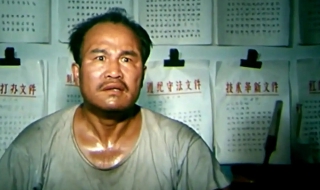

李春波:我家里有好几个知青,我受他们影响挺多的。那一代人没有权没有势,先后经历了下乡、下海、下岗。在上山下乡的特殊生存环境里,造就了他们独立的生存意识。上世纪90年代初,我的音乐作品几乎都是对当时文化的一种回顾。

代写家书促成《一封家书》

李春波的哥哥和姐姐,都曾是上山下乡的知青,也正因为如此,李春波似乎对于知青岁月有一种特殊的情结。而在知青年代,家书,是维系家庭的一条重要纽带。

山东商报:那么您什么时候开始写家书的?

李春波:那比较早了。刚才我说过,我家里出了好几个知青,像我的哥哥姐姐,就是知青。当时我年纪小,还在上学,那时候哥哥姐姐经常给家里写信,我放学一回家,爸妈就会让我给哥哥姐姐写回信。所以你听《一封家书》的内容,都是当时我的哥哥姐姐写信和我代写回信时常用的格式。

山东商报:所以您想到了写《一封家书》。

李春波:是的。1993年,当时我是在广州那边,生活很苦,后来有一天我给父母写信,写着写着就写不下去了,哭了一场,然后就想,我能不能把家书写成歌曲呢?于是就创作了《一封家书》。

山东商报:当时这首歌有没有给其他人唱过?

李春波:我当时是在广州的中山大学做过歌曲试唱。可以说那里是我的一个试唱基地,当年《小芳》也是先在那里唱的,反响很好。后来《一封家书》写完之后,又在那里试唱,效果更好,我记得很深的是,当时恰好很多北方的学生在中山大学读书,来听试唱的人里也有很多北方人,这种带有北方口语化的歌曲很受他们欢迎,因为他们都觉得很亲切。

独特的时代造就“家书情结”

1990年代,是一个全民经商下海的时代,而位于中国南部的广东,更是聚集了大批的外来务工人员,《一封家书》恰恰道出了他们的思乡之情。

山东商报:您觉得当年,为什么《一封家书》能够如此的火爆和吸引大众?这种火爆背后的文化背景,您能否聊聊?

李春波:当时的一个时代背景是南下下海经商,很多人背井离乡去广东,去深圳,因为那时候改革开放。在那个时代背景下,人都会思念家乡。而且那个时代比较特殊,通讯工具不是很发达,虽然有电话和BP机,但是毕竟没有普及。人们跟家里联系,主要还是写信。南下务工人员多了,很容易就会接受《一封家书》带来的那种温情。

山东商报:我们来做个假设,如果说您的《一封家书》是去年发行的,那么您觉得它还会火吗?

李春波:如果放到2014年,也许不会有家书,我会选择另一种方式,比如说网络,电邮之类的。毕竟现在家书已经成了一种记忆。可以说我们这一代人,保留了写家书的习惯,或者说有一种家书情结。

现在,好像用纸笔写字的人也不多了。说到这里我倒是觉得,其实书写是一种传统文化,是咱们中国的传统文化,这种书写习惯应该保留下来。因为它代表的是一种记忆。比如说有时候我们同学聚会,还会拿出以前毕业时的留言本儿之类的东西,大家一起看,一起回忆,感觉是很温馨的。

山东商报:那么这次来山东卫视春晚,您的《一封家书》恰好符合咱们“家书”的主题。

李春波:对。我也希望可以通过这台春晚,重新唤醒大众对于家书的认识,让亲情回归。毕竟这首歌的力量,是可以直达人们记忆深处的。

山东商报:您的作品给人一种“怀旧”的感觉,您是一个怀旧的人吗?

李春波:怎么说呢?我觉得其他都不重要,只要自己喜欢就好,表达出真情实感,就一定会找到共鸣。我的怀旧,其实是大部分人经历的真实情感,不忘本,也不去通过幻想,就是老老实实讲述我们身边发生过的故事,我觉得挺好。

山东商报:您去年出了一张新专辑《岁月》,里面好像也有很多怀旧的东西,比如说《迁户口》、《姐姐》、《火车站》、《老伴儿》等等。

李春波:其实这也是一种怀旧的情绪。专辑里很多歌曲其实就是大家身边耳熟能详的东西,比如说春运去火车站买票; 比如说大家有时候需要迁户口,要跑很多趟;陪自己变老的爱人;自己的哥哥姐姐弟弟妹妹;我觉得其实这些东西跟家书一样,都在逐渐的消失,或者说已经消失了,所以我觉得我们需要记住它们,就像记住家书一样,因为它们都是带有一个时代的文化印记的东西。

那些名人写过的家书

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也。非学无以广才,非静无以成学。韬慢则不能励精,险躁则不能治性——诸葛亮·《诫子书》

仕宦者,多将钱物上其父母,父母但知喜悦,竟不问此物从何而来。必是禄俸馀资,诚亦善事;如其非理所得,此与盗贼何别——崔涣祖母·《诫子》忠勤以事君,清约以临己。吾终之后,所葬,时服单椟,足申孝心,刍灵明器,一无用也——北魏·源贺·《遗令诸子》

人一辈子都在g.c——低潮中浮沉,惟有庸碌的人,生活才如死水一般;或者要有极高的修养,方能廓然无累,真正的解脱。只要g.c不过分使你紧张,低潮不过分使你颓废,就好了——《傅雷家书》汝只患不能自立,勿患人之不己知——张之洞·《诫子书》

卫身莫大于谋食。农工商,劳力以求食者也;士,劳心以求食者也。故或食禄于朝教授于乡,或为传食之客,或为入幕之宾,皆须计其所业,足以得食而无愧——《曾国藩家书》

只有抛弃每一根拐杖、破釜沉舟,依靠自己,才能赢得最后的胜利。自立是打开成功之门的钥匙,自立也是力量的源泉——居里夫人·《致女儿的一封信》

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾圭€瑰嫭鍣磋ぐ鎺戠倞妞ゆ帊绀侀崜顓烆渻閵堝棗濮х紒鐘冲灩缁牏鈧綆鍋佹禍婊堟煙閻戞ê鐒炬俊鎻掔秺閺屾稓鈧絻鍔岄崝婊呯磼缂佹ḿ绠為柟顔荤矙濡啫鈽夊Δ浣稿濠电姷鏁搁崑娑㈠触鐎n喗鍋¢柕澹啫鐤鹃梻鍌欑窔濞佳囨偋閸℃怠銊╁焵椤掑倻纾界€广儱妫涙晶鐢告煛鐏炵偓绀夌紒鐘崇〒閳ь剨缍嗘禍鏍磻閹捐鍗抽柣鎰嚟閸戜粙姊婚崒姘偓鐑芥嚄閸撲焦鍏滈柛顐f礀缁€鍫熺節闂堟稒顥犳鐐存崌閺屾稖顦虫い銊ユ嚇閹偤宕归鐘辩盎闂佸湱鍎ら崺鍫澪i崨濠勭闁告侗鍘炬晥闂佸搫鐭夌槐鏇熺閿曞倸绀堢憸澶娢i崼銉︹拺閻庡湱濯崵娆徫旈悩宕囨憙闁诲繑甯″娲閳轰胶妲i梺鍛婄憿閸嬫捇姊虹粙璺ㄧ閻㈩垪鈧剚娼栨繛宸簼閸ゆ帡鏌曢崼婵囧晽闁挎繂顦伴悡鏇㈡煛閸愶絽浜惧銈冨妼閿曘倝鎮鹃柨瀣嚤闁哄鍨甸崬銊ヮ渻閵堝棙灏靛┑顔碱嚟缁﹪鏁冮崒娑掓嫼闁荤喐鐟ョ€氼剛绮堥崘鈹夸簻闁哄洤妫楅幊鎰▔瀹ュ棛绠鹃柟瀵稿仧閹斥偓婵炲瓨绮嶇划鎾绘偂椤愶箑鐐婇柕濠忕畱闂夊秴顪冮妶鍐ㄥ姷缂佽鲸娲滃Σ鎰板箳閺冨倻锛滃┑鈽嗗灥濞咃絾绂掗崫銉х=濞达綀娅g敮娑㈡煟閳哄﹤鐏︾€殿噮鍋婇獮鍥级閸喚鐛╂俊鐐€栧濠氭惞鎼粹垾锝吤洪鍛嫽婵炶揪绲介幉锟犲疮閻愮儤鐓欐慨婵嗚嫰閸氬綊鏌熼獮鍨伈鐎规洘锕㈤、鏃€鎷呴梹鎰棜闂傚倸鍊搁悧濠勭矙韫囨稑纾婚柕蹇婃噰閸嬫挾鎲撮崟顒傦紭闂佸憡姊归崹鐢割敋閿濆閱囬柡鍥╁仧椤撴椽姊虹紒姗堣€挎繛浣冲洨宓侀柍褜鍓熷濠氬磼濮橆兘鍋撻悜鑺ュ殑闁煎摜鏁告禒姘舵⒒娴e憡鎯堥柣妤佺矒瀹曟粌鈽夊杈╋紳闂佸湱鍋撻悾顏堝磻閸涘瓨鐓曢柟鎵虫櫅婵″潡鏌ㄥ☉娆戞创婵﹨娅i幉鎾礋椤愩値妲版俊鐐€栧▔锕傚川椤栨粎鍔堕梻浣告啞閸旓箓宕板Δ鍛;闁挎繂顦伴悡娆愩亜閹捐泛鏋庣紒妤佸笒閳规垿鍩勯崘顭戝殝闂侀潧娲ょ€氫即寮崒婊勫珰闁告瑥顦辨禍顏堟⒑閸撗呭笡闁绘濞€瀵鏁愰崪浣瑰缓闂侀€炲苯澧畝锝堝劵椤﹀磭绱掗崒娑樻诞闁轰礁鍊块幃鎯х暆閳ь剟鎯侀崼銉︹拺闂侇偆鍋涢懟顖涙櫠鐎电硶鍋撶憴鍕闁稿繑锕㈤妴浣割潨閳ь剟骞冮埡鍛仺闁割煈鍋呴鏂库攽閻樺灚鏆╁┑顔诲嵆瀹曡绺界粙鎸庢К闂佸搫绋侀崢鑲╃矆婢舵劖鐓涚€广儱楠搁獮鏍棯閹岀吋闁哄本娲樼换娑㈡倷椤掍胶褰嗛梻浣虹帛閹稿摜鎹㈤幇鏉跨厴闁硅揪闄勯崐鐑芥煠绾板崬鍘搁柧蹇撻叄濮婃椽鏌呴悙鑼跺濠⒀屽灡閵囧嫰濡搁妷顖濆惈濡ょ姷鍋涢敃銈夊煘閹寸姭鍋撻敐搴濈敖闁伙絾鍎抽—鍐Χ鎼粹€冲箣闂侀€炲苯澧痪缁㈠幘缁柨煤椤忓懐鍘靛銈嗘椤鈻嶉崱娆戠<婵°倕鍟弸娑欍亜閵忥紕鈽夋い顐g箞椤㈡﹢鎮㈤崫銉π掔紓鍌氬€搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌涘┑鍕姢闁活厽鎹囬幃妤呮濞戞瑦鍠愰梺娲诲幗閹瑰洭寮婚敐澶嬪亜缂佸顑欏Λ鍡涙⒑閸濆嫭锛旈梻鍕婵$敻宕熼姘敤濡炪倖鍔﹀鈧紒顔挎硾铻栭柣姗€娼ф禍濂告煕閵娿倗鐭欑€殿喖顭烽弫鎾绘偐閼碱剙鈧偤姊虹€圭姵銆冪紒鎻掓健婵$兘鍩¢崒婊冨箥闂備焦鍎冲ù姘跺磻閸℃瑧涓嶉柣鎰摠閸欏繐鈹戦悩鎻掓殲闁靛洦绻堥弻鐔碱敊閻e瞼鐓夐梺绯曟櫔缁绘繂鐣烽幒鎴旀婵﹩鍓涚粙鎰版⒒閸屾艾鈧绮堟笟鈧獮妤€饪伴崟顒€寮块梺姹囧灩閹诧繝宕电仦杞挎棃鏁愰崨顓熸闂佺粯鎸荤换鍫ュ蓟閻旂厧绠查柟浼存涧濞堫厾绱撴担鍝勵€撶紓宥勭窔瀵濡搁埡浣稿祮濠德板€愰崑鎾趁瑰⿰鍫㈢暫鐎殿喖鐖奸崺锟犲磼濠婂懐鏉芥繝娈垮枛閿曘劌鈻嶉敐鍥у灊婵炲棙鎸哥粻浼村箹濞n剙鐏悗姘▕濮婄粯鎷呴崨濠傛殘闂佹悶鍔岀紞濠囩嵁婵犲洤绠婚悹鍝勬惈閻ら箖姊婚崒娆戠獢婵炰匠鍥ㄥ亱闁糕剝铔嬮崶銊ヮ嚤閻庢稒锚娴滄鈹戦悙鏉戠仧闁搞劍妞介幃锟犲即閻旂繝绨婚梺瑙勬緲婢у酣骞冮懖鈺冪<闁绘﹩鍠栭崝婊兦庨崶褝韬柟宕囧█椤㈡鍩€椤掑嫬鍌ㄩ悗娑櫳戦崣蹇撯攽閻樻彃浜為柣鎾炽偢閺屾盯鍩為幆褌澹曞┑锛勫亼閸婃牕顔忔繝姘;闁圭偓鎯屽▓鐗堛亜韫囨挸鏆欑€规挸妫涢埀顒冾潐濞叉粓宕㈣閸╃偤骞嬮敃鈧柋鍥煏婢诡垰鍟伴ˇ顓㈡⒒閸屾艾鈧悂宕愭搴g焼濞撴埃鍋撴鐐差樀閺佹捇鎮╅懠顒夋Х婵犵妲呴崹鐢稿Υ閳ь剟鏌$€n偆澧甸柡宀嬬節瀹曞爼鍩℃担鍥ュ劦閺岋綁顢橀悙鎼濡炪値鍘煎ḿ锟犲箠濠婂牊顥堟繛鎴烇供濞兼棃姊绘担鍛靛綊顢栭幋鐘电濞撴埃鍋撶€殿喛顕ч埥澶愬閻樻牓鍔戦弻鐔衡偓娑欋缚缁犳捇鏌¢崱娆忎沪缂佸倸绉撮埥澶愬閿涘嫬骞楅梺鐟板悑閻n亪宕洪崟顖氱柈闊洦绋掗悡鏇㈡煟濡搫鏆遍柛婵婃閳ь剝顫夊ú姗€銆冮崨鎵航濠电偞鎸婚崙褰掑垂閺夊簱鏋旈柕濞垮労濞撳鏌曢崼婵囶棡缁惧墽鏁婚弻娑氣偓锝庡亝鐏忕増銇勯妸锝呭姦闁诡喗鐟╁畷锝嗗緞濡紮绱掗梻鍌欑劍鐎笛呯矙閹烘绀夐柡宥庡幖缁狀垶鏌涘☉妯兼憼闁诡垳鍋ら弻娑㈡晜鐠囨彃绠归柣銏╁灛閸斿海妲愰幘璇茬<婵﹩鍏橀崑鎾诲箹娴e摜锛欐俊鐐差儏鐎涒晠顢曟禒瀣叆闁绘柨鎼瓭闂佹悶鍔岄崐濠氬焵椤掑喚娼愭繛鍙夌墪鐓ら柕鍫濐槸閸ㄥ倹绻濋棃娑欏偍濞存粍绮撻弻鈥愁吋鎼粹€茬盎婵炲濮电划鎾诲蓟濞戙垹惟闁靛鍎崑鎾诲捶椤撶喎搴婂┑鐘绘涧濞层劎寮ч埀顒勬⒑缁嬫寧婀伴柛鎴n潐鐎靛ジ鍩€椤掍椒绻嗛柣鎰典簻閳ь剚鍔欏鏌ユ偐鐠囪尙鍝楅梻渚囧墮缁夊瓨顢婇梻浣告啞濞诧箓宕归幍顔句笉闁规儼濮ら悡娆撴煙绾板崬骞栭柣蹇曞Т閳规垿顢欓悾灞烩偓鎺旂磼鏉堛劍灏伴柟宄版嚇閹兘寮跺▎鐐秾闂傚倷鐒﹂崜姘閻愮儤鍋熺痪顓烆浌u@nvwu.com

- 上一篇娱乐文章: 盘点章子男抹黑章子怡的事 曾拿其手机骂赵欣瑜弄死你

- 下一篇娱乐文章: 郑爽井柏然避嫌张杰玩告白 芒果春晚情侣秀恩爱

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧悂婀侀梺缁樓圭亸娆撳箠娴e壊鐔嗛柤鎼佹涧婵洨绱掗悩宸吋闁诡喖缍婂畷鎯邦槻缂佺嫏鍥ㄧ厽閹兼惌鍠栨晶瀛樻叏婵犲懏顏犻柟鍙夋尦瀹曠喖顢曢妶搴⑿炲┑锛勫亼閸婃牕鈻旈敃鍌氬窛妞ゆ牗绮庨崝鍫曟⒒娴h櫣銆婇柛鎾寸箘缁瑩骞掑Δ浣镐簵闂佸搫娲㈤崹娲偂閸愵喗鐓冮弶鐐村椤︼附顨ラ悙鐡锋垿濡甸崟顔剧杸闁规崘娉涜ぐ鍐⒒娴e摜浠㈡い鎴濇喘閹柉銇愰幒鎾跺帗閻熸粍绮撳畷婊堟偄婵傚娈ㄩ柣鐘叉处缁佹潙危閸喐鍙忔俊銈傚亾婵☆偅鐟╁畷鎾绘濞戣鲸瀵岄梺闈涚墕濡绮崒鐐寸厽闁硅櫣鍋熼悾閬嶆煟閿濆洤鍘寸€规洘锚闇夐悗锝庡亝閺夋悂姊绘担铏瑰笡闁告梹岣挎禍绋库枎閹邦厽鐝峰┑鐐村灟閸ㄦ椽鎮¢弴銏$厪濠电偛鐏濋崝銈囩磼婢跺苯鍔嬫い銊e劦閹瑩骞撻幒鎾搭唹闂佽閰eḿ褔濡剁粙娆惧殨闁割偅娲栫粻鐘绘煛閸屾ê鍔滄繛鍛喘閺岀喖鎳犻銏犵秺椤㈡ɑ绺界粙璺ㄥ€為梺瀹犮€€閸嬫挾绱掑Δ鈧ˇ闈涱潖閾忚宕夐柕濞垮劜閻濄垽姊洪悷鏉挎闁瑰嚖鎷� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敐澶婄鐎规洖娲﹀Σ鈧梻渚€鈧偛鑻晶顖炴偨椤栥倗绡€妤犵偛鍟撮幃婊堟嚍閵夘喗顥堥梻浣稿閸嬪嫬螞濡ゅ啠鍋撳鐓庡婵炲棎鍨介幃娆撴倻濡厧骞嶉梻鍌欑贰閸欏繒绮婚幋鐐存珷闁绘鐗勬禍婊堟煥閺冨浂鍤欏ù婊呭閹便劍绻濋崨顕呬哗闂佸憡鐗楅悧鐘差嚕閹绢喗鍊锋繛鏉戭儐鐎氱喖姊婚崒娆戝妽閻庣瑳鍛瀳鐎广儱顦闂佸憡娲﹂崹鏉挎纯闂備礁鎲″ú锕傚储妤e啯鍋橀柕蹇嬪€栭埛鎴︽煕濠靛棗顏繝鈧幍顔剧<閻庯綆鍋勯悘鎾煥濠靛牆浠滈柍瑙勫灩閳ь剨绲介悘姘跺疾閵忥紕绠鹃弶鍫濆⒔閹ジ鏌熼搹顐e磳婵﹤顭烽、娑樷槈濮樿京妲囬梻浣圭湽閸ㄨ棄岣胯缁傛帒饪伴崼鐔哄幗濠德板€愰崑鎾绘煥閺囥劋绨婚柣锝夘棑濞戠敻宕ㄩ鈩冪潖闂備礁婀遍崕銈夊垂瑜版帗鍋╅柣鎴炨缚缁犻箖鏌℃径瀣仴闁诡喗鍨剁换娑㈠礂閼测晜鍣梺绋垮瘨閸嬪﹪寮婚敐澶嬪亜闁告縿鍎抽悡鈧紓鍌欑椤︻垱鏅舵惔銊ョ闁圭儤姊圭€氭碍绻涢弶鎴剱妞ゎ偄绉撮埞鎴﹀煡閸℃浠╃紓浣虹帛閸旀妲愰悙瀵哥瘈闁搞儜鍛毇闂備礁鐤囧銊ф閿熺姴鐤柛娑卞枔娴滄粓鏌¢崘銊モ偓鍝ユ暜鐠轰警鐔嗛柣鐔煎亰閸庢垹绱掓潏銊﹀磳鐎规洘甯掗埢搴ㄥ箣閿濆洨宕堕梻鍌欑窔濞艰崵绱為崱娑樺瀭闁割偅娲滃畵渚€鐓崶銊р姇闁哄懏鎮傞弻銊╂偆閸屾稑顏�

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋涢ˇ鐢稿极瀹ュ绀嬫い鎺嶇劍椤斿洦绻濆閿嬫緲閳ь剚娲熼獮濠呯疀濞戞ê鎯為柣蹇曞仩婵炲洭寮崼鐔告珳闂佸憡渚楅崢鑲╃礊閸℃稒鈷戦柟鑲╁仜閸旀挳鏌涢幘瀵告噰闁诡喒鈧枼妲堥柕蹇ョ磿閸橀亶姊虹憴鍕凡濠⒀冮叄瀹曟岸寮跺Λ鐢垫嚀楗即宕奸姀銏℃瘒闂備礁鎼惌澶岀礊娴h鍙忛柍褜鍓熼弻宥夋寠婢跺妫為梺鍝勬嚇娴滆泛顫忛搹瑙勫仒闁炽儱鍘栨竟鏇炩攽閻愬樊鍤熼柛妯犲洦鍋ら柕濞炬櫆閸嬪倿鏌曡箛瀣偓鏍偂濞戞埃鍋撶憴鍕儎闁哥姵鐗犲畷鏉款潩椤撶儐鍤ら梺鍛婂姂閸擃噣寮崼鐔蜂汗闂傚倸鐗婄粙鎰уΔ鍛拺缂佸顑欓崕鎰版煙閻熺増鍠樼€殿喖顭烽幃銏ゅ礂閻撳簼绨甸梺纭呭閹活亞寰婃ィ鍐ㄧ疅闁兼祴鏅濈壕钘壝归敐鍥╂憘闁搞倖鐟╅幃妤€顫濋銏犵ギ濡ょ姷鍋涢崯鏉戠暦缁嬭鏃堝焵椤掑倻鐭嗛悗锝庡亖娴滄粓鏌熸导瀛樻锭濞存粎鍋ら弻娑㈡倷閸偅姣堥梺璇″枛閸㈡煡銈导鏉戠妞ゅ繐妫崯瀣煟鎼淬値娼愭繛鍙夛耿瀹曞綊宕稿Δ鈧粻鏍煃閸濆嫭鍣归柛銊ュ€归妵鍕箛閳轰胶浠肩紓浣靛妸閸庤尙鎹㈠┑鍡忔灁闁割煈鍠楅悘宥夋⒑闂堟稒澶勯柣鈺婂灠閻g兘骞嬮敃鈧粻濠氭煙绾板崬骞楁い鏃€妫冨铏圭磼濡搫顫岄悗娈垮枛閻栫厧鐣烽弶娆炬建闁逞屽墴瀵鎮㈢喊杈ㄦ櫓闂佸憡绻傜€氼喗瀵奸崟顓犵=濞撴艾娲ら弸鐔兼煟閻斿弶娅呴柣锝囨焿閵囨劙骞掑┑鍥ㄦ珦缂備胶鍋撴刊鑺ャ仈閹间絸澶愭晸閿燂拷 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋涢ˇ鐢稿极瀹ュ绀嬫い鎺嶇劍椤斿洦绻濆閿嬫緲閳ь剚娲熼獮濠呯疀濞戞ê鎯為柣蹇曞仩婵炲洭寮崼鐔告珳闂佸憡渚楅崢鑲╃礊閸℃稒鈷戦柟鑲╁仜閸旀挳鏌涢幘瀵告噰闁诡喒鈧枼妲堥柕蹇ョ磿閸橀亶姊虹憴鍕凡濠⒀冮叄瀹曟岸寮跺Λ鐢垫嚀楗即宕奸姀銏℃瘒闂備礁鎼惌澶岀礊娴h鍙忛柍褜鍓熼弻宥夋寠婢跺妫為梺鍝勬嚇娴滆泛顫忛搹瑙勫仒闁炽儱鍘栨竟鏇炩攽閻愬樊鍤熼柛妯犲洦鍋ら柕濞炬櫆閸嬪倿鏌曡箛瀣偓鏍偂濞戞埃鍋撶憴鍕儎闁哥姵鐗犲畷鏉款潩椤撶媭娴勬俊銈忕到閸燁垶鍩涢幋锔界厱婵犻潧妫楅顏堟煕閿濆懐绉洪柡宀嬬秮瀵€燁槹闁稿鍨洪〃銉╂倷閹绘帗娈梺瀹狀嚙闁帮綁鐛Ο铏规殾闁搞儴娉涢弬鈧梻鍌氬€风粈浣革耿闁秴纾块柕鍫濇处瀹曟煡鏌涢幇銊︽珖闂傚嫬瀚伴弻鈥愁吋鎼粹€崇闂佹娊鏀辩敮鎺楁箒闂佹寧绻傚ú銊╁箺閸屾稓绠鹃柛蹇曞帶婵洦銇勯鐐村仴闁诡喚鍏橀幃褔宕奸锝忕礂闂佽姘﹂~澶娒洪幋锕€纭€闁瑰墎鏅畵渚€鏌涢妷顔煎缂佺嫏鍥ㄥ仯濞撴凹鍨抽崢婊呯磼鏉堚晜鏆慨濠勭帛缁绘繃鎯旈垾鑼泿婵犵數鍋犻婊勪繆閸モ晛鍨濇繛鍡樻尭缁犺櫕淇婇妶鍌氫壕缂佺偓宕樺▔鏇㈠焵椤掆偓缁犲秹宕曢柆宓ュ洦瀵肩€涙ê浜楅梺鍝勬储閸ㄦ椽鎮″☉銏$厱闁靛绲介崝姘攽閿涘嫬甯舵い顓″劵椤т線鏌涢妸銉у煟鐎殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍟嬮梺璇查叄濞佳囧箟閿熺姴闂い鎾跺Х绾捐棄霉閿濆牊顏犻悽顖涚〒缁辨帞鈧綆鍋勭粭鎺撱亜閺囨ê鍔︾€规洜鍠栭、鏇㈡偄閸撳弶缍屽┑鐘垫暩閸嬫稑螞濡も偓闇夋慨姗嗗幖椤曢亶鏌ㄩ悤鍌涘

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾圭€瑰嫭鍣磋ぐ鎺戠倞妞ゆ帒顦伴弲顏堟⒑閸濆嫮鈻夐柛妯垮亹缁牓宕奸悢铏诡啎闂佺硶鍓濋敋闁诲繐宕埞鎴︻敊閽樺鏋欓梺鍝勮閸婃洟婀侀柣搴秵閸嬪懘鎮甸弽銊х闁瑰鍋炵亸顓犵磼婢跺﹦绉虹€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫮鏉告俊鐐€栫敮濠囨倿閿曞倸纾块柟鎯у绾捐棄霉閿濆懏鎯堢悮銊╂⒑缁嬪灝顒㈠┑鐐诧躬瀹曟椽鍩€椤掍降浜滈柟鍝勬娴滃墽绱撴担鍝勑㈢紒澶屾嚀閻g兘寮撮姀锛勫姸閻庡箍鍎卞Λ妤佺闁秵鈷戠紒顖涙礀婢ц尙绱掔€n偄鐏寸€规洘甯℃俊鎼佸煛閸屾粌骞嶇紓鍌氬€烽梽宥夊垂瑜版帒鍑犻柣鏂垮悑閻撴洟鎮楅敐鍛暢闁告帊鍗冲Λ浣瑰緞閹邦厾鍙嗗┑鐘绘涧濡瑩宕抽崷顓犵<闁绘瑦鐟ョ€氼喚绮绘ィ鍐╃厱婵炴垵宕獮妯侯熆瑜濋梽鍕箞閵婏妇绡€闁告洦鍘肩粭锛勭磽娴h櫣甯涢柣鈺婂灦楠炲啫鈻庨幙鍐╂櫌婵炶揪绲介幖顐ょ礊閸愵喗鈷戦悹鍥ㄥ絻椤掋垺銇勯弮鈧悧鐘茬暦娴兼潙鍐€妞ゆ挾鍠庢禍顖涚節闂堟稑鈧悂骞楀⿰鍐殼濞撴埃鍋撻柡灞剧洴婵$兘顢欓悡搴樻嫽闂備浇妗ㄧ粈浣肝涘┑瀣摕鐎广儱鐗滃銊╂⒑閸涘﹥灏扮紒瀣尭鍗遍柟鎵閸婄兘鎮楀☉娅亪顢撻幘缁樷拺闁诡垎鍛唶濠电姭鍋撻梺顒€绉甸弲顒佺節婵犲倸鏆婇柡鈧懞銉d簻闁哄洨鍋為ˉ鐘电磼鐎n亶鐓奸柡宀嬬到铻栧ù锝呮贡椤︺儵鏌ч懡銈呬沪濞e洤锕俊鍫曞磼濮橆偄顥氶梺鑽ゅ仦绾板秹鎮烽埡鍛摕鐎广儱鐗滃顏堟⒑閻熸澘娈╅柟鍑ゆ嫹 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌涢锝嗙闁稿被鍔庨幉鎼佸棘鐠恒劍娈惧銈嗙墱閸嬫盯鏌ㄩ妶鍡曠箚闁靛牆鍊告禍楣冩⒑缂佹ê绗掗柣蹇斿哺婵$敻宕熼姘鳖唺闂佺懓鐡ㄧ缓楣冨磻閹惧墎鐭欓幖瀛樻尰閻庢椽妫呴銏″缂佸甯¢幃锟犲即閵忥紕鍘介梺瑙勬緲閸氣偓缂併劏顕ч埞鎴︻敊閻撳簶鍋撶憴鍕攳濠电姴娴傞弫鍐煏韫囧ň鍋撻搹顐ゆ毈濠碉紕鍋戦崐鎴﹀垂濞差亗鈧啴宕卞Δ濠傛闂佸憡娲﹂崜娑氬姬閳ь剚绻涙潏鍓у埌闁圭⒈鍋婂畷鐢割敆閳ь剟鍩為幋锔藉亹闁割煈鍋呭В鍕⒑缁嬫鍎愰柣鈺婂灠閻g兘濡疯閸嬫捇鏁愭惔鈩冪亖闂侀€炲苯澧柛鐕佸灣閹广垹鈹戠€n亞锛滃┑鐘诧工鐎氼參顢欓弴銏♀拻濞达絿鎳撻婊呯磼鐠囨彃鈧潡鐛径濠庢建闁逞屽墴楠炲啴濮€閵堝棗浜楅柟鑹版彧缂嶅棗危椤栫偞鈷掑ù锝堟鐢盯鏌熼崫銉囧綊婀佹俊鐐差儏濞寸兘鎯屽▎蹇g唵闁兼悂娼ф慨鍫ユ煃闁垮绗掗棁澶愭煥濠靛棙鍣洪柟顖氱墦閹粙顢涘鍗炵厽闂佸搫鏈惄顖涙叏閳ь剟鏌ㄥ☉妯侯仼鐎殿喓鍔岄—鍐Χ閸愩劎浠鹃悗鍏夊亾闁归棿闄嶉埀顑跨椤粓鍩€椤掑嫬绠栨繛鍡樻尭閻撴盯鏌涚仦鍓х焼缂併劍鎸冲濠氬磼濞嗘帒鍘″銈冨灩閿曨亪鐛幘娲绘晜闁糕剝鐟ょ粭澶愭⒑閻熼偊鍤熷┑顕€鏀辩粙澶婎吋閸℃劒绨婚梺鍝勬处椤ㄥ懏绂嶆ィ鍐┾拺闁告繂瀚€氭壆绱掓径灞藉幋缁℃挸銆掑锝呬壕闂佸搫鏈惄顖炵嵁濡皷鍋撻棃娑欏暈闁革絾婢橀—鍐Χ閸愩劎浠鹃梺鑽ゅ枂閸斿海鍒掔拠娴嬫婵☆垶鏀遍~宥呪攽閻愬弶顥為柛鏃€鐗犻、鏃堟偄閸忓皷鎷绘繛杈剧秬婵倗娑甸崼鏇熺厱闁挎繂绻掗悾鍨殽閻愯尙绠婚柡浣规崌閺佹捇鏁撻敓锟�

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敐澶婄鐎规洖娲﹀Σ鈧梻渚€鈧偛鑻晶顖炴偨椤栥倗绡€妤犵偛鍟撮幃婊堟嚍閵夘喗顥堥梻浣稿閸嬪嫬螞濡ゅ啠鍋撳鐓庡婵炲棎鍨介幃娆撴倻濡厧骞嶉梻鍌欑贰閸欏繒绮婚幋锔惧祦闁哄稁鍘介悡鏇㈡煙閸喖鏆欑€殿噮鍠楅幈銊︾節閸愨斂浠㈤悗瑙勬磸閸斿秶鎹㈠┑瀣妞ゎ厽鍨惰ⅸ闂傚倸鍊烽懗鑸电仚濡炪倖鍨甸幊鎰板焵椤掍礁鍤柛鐘冲哺瀹曟岸骞掑Δ浣规珳闂佸憡绋戦崐鐟拔涢崘銊ф殾闁靛ň鏅╅弫濠囨煙椤栧棗鍟伴鍥⒒閸屾艾鈧绮堟担鍦彾濠电姴娲ょ壕濠氭煕濞戝崬鐏$€规洝灏欓埀顒€绠嶉崕閬嶅箟濮椻偓閺佹劙宕堕妸銉︾€梻浣告啞濞插秹寮插▎鎴eС濠电姵纰嶉埛鎴︽煟閻旂ǹ顥嬮柟鐣屽Х缁辨帞鎷犻幓鎺濅患闂佺儵妲呴崢鑺ョ┍婵犲洦鍊锋い蹇撳閸嬫捇寮介‖鈩冩そ閸╋繝宕橀鍡╂Ц濠电偞鎸婚崺鍐磻閹炬惌娈介柣鎰絻閺嗘瑦顨滈鍐ㄥ祮鐎规洘顨婂畷婊嗩槻闁哄绋掗〃銉╂倷閹殿噮妲銈嗘崄婢瑰牏绮诲☉銏犲嵆闁绘ǹ娅曢鎾绘⒒閸屾瑧顦﹂柟纰卞亰瀵敻顢楅崟顒€鍓銈嗙墱閸嬫稓绮婚弽顓熺厓閺夌偞濯介崗宀勬煛閸☆厾鐣甸柡灞剧洴婵$兘濮€閳╁啰褰囬梻浣告啞钃遍柛銊ㄥ煐缁岃鲸绻濋崶銊モ偓閿嬨亜韫囨挸顏ら柛瀣崌瀵粙顢橀悙娈挎Х闂備礁婀遍崕銈夊蓟閵娾晛鍨傛繝闈涙川缁犻箖鏌涢埄鍐炬畼缂佺姵濞婇弻锟犲幢椤撶姷鏆ら梺鍝勬湰濞叉ê顕ラ崟顖氬耿婵☆垵宕佃ぐ鍡涙⒒娴e憡鎯堥柟鍐茬箻楠炲啴宕掗悙鑼舵憰闂侀潧艌閺呮粓宕戦崱娑欑厱閻忕偛澧介埥澶嬨亜韫囥儲瀚� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敐澶婄鐎规洖娲﹀Σ鈧梻渚€鈧偛鑻晶顖炴偨椤栥倗绡€妤犵偛鍟撮幃婊堟嚍閵夘喗顥堥梻浣稿閸嬪嫬螞濡ゅ啠鍋撳鐓庡婵炲棎鍨介幃娆撴倻濡厧骞嶉梻鍌欑贰閸欏繒绮婚幋锔惧祦闁哄稁鍘介悡鏇㈡煙閸喖鏆欑€殿噮鍠楅幈銊︾節閸愨斂浠㈤悗瑙勬磸閸斿秶鎹㈠┑瀣妞ゎ厽鍨惰ⅸ闂傚倸鍊烽懗鑸电仚濡炪倖鍨甸幊鎰板焵椤掍礁鍤柛鐘冲哺瀹曟岸骞掑Δ浣规珳闂佸憡绋戦崐鐟拔涢崘銊ф殾闁靛ň鏅╅弫濠囨煙椤栧棗鍟伴鍥⒒閸屾艾鈧绮堟担鍦彾濠电姴娲ょ壕濠氭煕濞戝崬鐏$€规洝灏欓埀顒€绠嶉崕閬嶅箟濮椻偓閺佹劙宕堕妸銉︾€梻浣告啞濞插秹寮插▎鎴eС濠电姵纰嶉埛鎴︽煟閻旂ǹ顥嬮柟鐣屽Х缁辨帞鎷犻幓鎺濅患闂佺儵妲呴崢鑺ョ┍婵犲洦鍊锋い蹇撳閸嬫捇寮介‖鈩冩そ閸╋繝宕橀鍡╂Ц濠电偞鎸婚崺鍐磻閹炬惌娈介柣鎰絻閺嗘瑦顨滈鍐ㄥ祮鐎规洘顨婂畷婊嗩槻闁哄绋掗〃銉╂倷閹殿噮妲銈嗘崄婢瑰牏绮诲☉銏犲嵆闁绘ǹ娅曢蹇涙⒒閸屾瑧顦﹂柣銈呮搐铻為柛鏇ㄥ瀬閸ヮ剚鍋ㄩ柛婵勫劚缁侊箑鈹戦埥鍡楃仴婵炲拑缍佸鎶芥晝閸屾稓鍘遍梺闈涱槶閸庢煡鏁嶉弮鍌滅<闁肩⒈鍓欐禍鍓х磼瀹€鍐摵缂佺粯绻堝畷鎯邦槾闁绘挻鍨剁换婵嬪閿濆棛銆愬銈嗗灥閹虫﹢宕洪埀顒併亜閹哄秶顦﹀┑顔碱樀閺屽秷顧侀柛鎾寸箞閿濈偞寰勬繛鎺戞惈铻e〒姘煎灣閸為潧鈹戦濮愪粶闁稿鎹囬弻鏇㈠醇椤愶紕鍑归柣搴ㄦ涧閵堢ǹ顕i崼鏇炵闁绘瑢鍋撴俊鎻掔秺濮婂宕掑顑藉亾閹间焦鍋嬪┑鐘插閻瑩鏌熼柇锕€鏋ょ痪鍙ョ矙閺屻劑鎮ら崒娑橆伓

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴妤€浜惧銈庝簻閸熸潙鐣风粙璇炬梹鎷呴梹鎰殫闂傚倷绀佹竟濠囧磻娓氣偓瀹曟洘娼忛埡鍐箵濠德板€撻懗鍓佺不妤e啯鐓欓悗娑欋缚閹冲啴鏌h箛濠冩珖闁汇儺浜獮鍡氼檨闁绘挸銈搁弻锛勪沪閸撗勫垱闂佺硶鏅涚€氭澘鐣峰鈧、鏃堝川椤撶喓褰紓鍌氬€烽悞锕傚磿鐎圭姰浜归柣鎰版涧閸ㄦ繃绻涢崱妯诲碍闁藉啰鍠栭弻銊モ攽閸♀晜笑缂備胶濯寸紞渚€寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊绶″Λ锟犳⒑閹肩偛濡肩紓宥咃躬瀹曟椽鍩€椤掍降浜滈柟鍝勬娴滈箖姊虹拠鑼婵ǜ鍔戝畷姘跺箳濡も偓缁犲鎮归崶顏勮敿闁硅姤娲熷铏圭磼濡儵鎷婚梺鍐插槻閻楁挸顕i锕€骞㈡繛鎴炵懅閸樻捇鎮峰⿰鍕煉鐎规洘绮岄埥澶愬閳ヨ櫕鐤呴梻鍌欑贰閸撴瑧绮旈悽绋垮惞闁告劦鍠楅悡鍐煕濠靛棗顏╅柡鍡樻礈缁辨帒螖閳ь剟藝闂堟侗娼栭柧蹇撴贡绾惧吋淇婇姘儓妞ゎ偄鐭傚铏规嫚閼碱剛顔夐悗鍏夊亾缂佸娉曢弳锕傛煙鐎涙ḿ绠ユ繛绗哄姂閺屽秷顧侀柛鎾跺枎椤曪絾绻濆顒€宓嗛梺缁樻椤ユ挾绮i悙娴嬫斀闁绘劖娼欓悘鐔兼煕閵婏附銇濇い銏℃尭椤撳吋寰勭€n剙骞楅梺纭呭閹活亞绱為崱娑樻辈婵犲﹤鐗婇悡娆撴煕閹存瑥鈧牜鈧熬鎷� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴妤€浜惧銈庝簻閸熸潙鐣风粙璇炬梹鎷呴梹鎰殫闂傚倷绀佹竟濠囧磻娓氣偓瀹曟洘娼忛埡鍐箵濠德板€撻懗鍓佺不妤e啯鐓欓悗娑欋缚閹冲啴鏌h箛濠冩珖闁汇儺浜獮鍡氼檨闁绘挸銈搁弻锛勪沪閸撗勫垱闂佺硶鏅涚€氭澘鐣峰鈧、鏃堝川椤撶喓褰紓鍌氬€烽悞锕傚磿鐎圭姰浜归柣鎰版涧閸ㄦ繃绻涢崱妯诲碍闁藉啰鍠栭弻銊モ攽閸♀晜笑缂備胶濯寸紞渚€寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊绶″Λ锟犳⒑閹肩偛濡肩紓宥咃躬瀹曟椽鍩€椤掍降浜滈柟鍝勬娴滈箖姊虹拠鑼婵ǜ鍔戝畷姘跺箳濡も偓缁犲鏌ゆ慨鎰偓鏇犵矈閿曞倹鈷戦柛婵嗗閳诲鏌涚€Q冧壕闂備胶枪椤戝棝骞愰幖浣哥叀濠㈣泛艌閺嬪秹鏌ц箛锝呬簻闁诲繑鎸抽幐濠囨偄閸忚偐鍘遍梺鏂ユ櫅閸欏洤饪伴崟顓ф锤濠电姴锕ら悧濠囨偂濞戙垺鐓曢柕澶堝灪濞呭懘鏌$€n偅鈷愰柕鍥у閺佹劙宕卞Δ鍐偡闂佸吋瀵ч崝娆撳蓟濞戙垹唯闁瑰瓨绻勫暩闂佸憡鍑归崑濠囧箖濡ゅ啯鍠嗛柛鏇ㄥ墰椤︺劑鏌i姀鈺佺仭閻㈩垽绻濆畷娲閳╁啫鍔呴梺闈浨归崕鎶筋敇濞差亝鈷戠紓浣广€為幋锔芥櫇闁冲搫鎳庨惌妤呮煕閹伴潧鏋涢柦鍐枛閺屻劌鈹戦崱鈺傂ч梺绋匡功閸忔﹢骞冨Δ鍛仺闁汇垻鍋i埀顒€锕ユ穱濠囶敃閻樻彃顫囧┑顔硷龚濞咃絿鍒掑▎鎾冲瀭妞ゆ洖鎳庢俊鐑芥⒒娴h櫣甯涢柟纰卞亞閹广垹鈹戠€n偄浠掑銈嗘磵閸嬫挻顨ラ悙鍙夊枠闁诡啫鍥ч唶闁绘柨澹婃禒褔姊婚崒娆愮グ婵炲娲熷畷鎶芥晝閸屾氨顔嗛梺璺ㄥ櫐閹凤拷

濠电姷鏁告慨鎾儉婢舵劕绾ч幖瀛樻尭娴滅偓淇婇妶鍕妽闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勭紒鐐劤椤兘寮婚敐澶婃婵炲棛鍋撶粊鍙夌節閵忥絽鐓愰柛鏃€娲滅划璇测槈濞嗗秳绨婚梺瑙勫礃濞夋盯顢撶仦鍓х闁告瑥顦伴崐鎰叏婵犲啯銇濇俊顐㈠暙閳藉顫濋澶嬫瘒濠电姷顣藉Σ鍛村磻閸涘瓨鍎庢い鏍仜杩濋梺鍛婄⊕濞兼瑩鎷戦悢鍏肩厪濠㈣埖绋戦々顒勬煕濞嗗繐顏俊顐㈡嚇椤㈡洟濮€閳ユ剚妲遍梻浣告啞閸ㄥ綊骞婇幘宕囧箵闁秆勵殔缁犳盯鏌eΔ鈧悧蹇涘储娴犲鈷戦柟绋垮閳锋帡鏌¢崪浣镐簼闁哄懎鐖奸幃浠嬪川婵犲嫬骞愰梺璇茬箳閸嬬娀顢氳閸┾偓妞ゆ帊绶″▓鏇犵磼閸屾稑娴柡浣稿暣瀹曟帒顫濋幉瀣簥濠电姵顔栭崰妤呮晝椤愩倕绶ら柤鎭掑劤椤╂煡鏌i幇闈涘缂佺娀绠栭弻鐔衡偓娑欋缚閹冲啴鏌h箛濠冩珚闁哄矉缍侀獮鎺楀箣閻樿京椹抽梻渚€娼уú銈団偓姘嵆閻涱喚鈧綆鍠楅弲鏌ユ煕閳╁啰鎳€闁逞屽墮閿曘倝鈥旈崘顔嘉ч煫鍥ㄥ嚬閸氬懐绱撴担鍝勑i柟鐟版喘閻涱噣宕橀妸搴㈡瀹曘劑顢橀悙纰樺亾椤撶儐娓婚柕鍫濇婵倿鏌涙繝鍐╃妞ゆ洩缍佹俊鎼佸煛閸屾瀚肩紓浣鸿檸閸樺ジ骞婅箛娑欏仧妞ゅ繐鎳屾禍婊堟煏婵炲灝鍔甸棅顒夊墯椤ㄣ儵鎮欑拠褑鍚梺璇″枟閻熲晛鐣烽锕€绀嬮幖瀛樼☉婵倿鏌$仦鐐鐎规洜鍘ч埞鎴﹀炊瑜庨鐘绘⒒娴g瓔鍤欑紒缁樺姍閺佸啴濡舵径濠勫幋闂佺鎻梽鍕磻閹邦厹浜滈柡鍐ㄦ搐娴滅懓霉閻撳孩鎼愰柍瑙勫灴閹瑥顔忛鍙呯磽娴e壊鍎愰柟鎼佺畺瀹曟岸骞掑Δ鈧猾宥夋煕椤愶絿绠樻い鏃€甯掗—鍐Χ閸℃﹩姊块梺绋款儐閸旀瑩骞冮幆顬℃椽顢旈崨顏呭闂佽崵濮垫禍浠嬪礉鐏炶В鏋嶉柟鎵閻撴瑩鏌涢幋娆忊偓鏍偓姘炬嫹 濠电姷鏁告慨鎾儉婢舵劕绾ч幖瀛樻尭娴滅偓淇婇妶鍕妽闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勭紒鐐劤椤兘寮婚敐澶婃婵炲棛鍋撶粊鍙夌節閵忥絽鐓愰柛鏃€娲滅划璇测槈濞嗗秳绨婚梺瑙勫礃濞夋盯顢撶仦鍓х闁告瑥顦伴崐鎰叏婵犲啯銇濇俊顐㈠暙閳藉顫濋澶嬫瘒濠电姷顣藉Σ鍛村磻閸涘瓨鍎庢い鏍仜杩濋梺鍛婄⊕濞兼瑩鎷戦悢鍏肩厪濠㈣埖绋戦々顒勬煕濞嗗繐顏俊顐㈡嚇椤㈡洟濮€閳ユ剚妲遍梻浣告啞閸ㄥ綊骞婇幘宕囧箵闁秆勵殔缁犳盯鏌eΔ鈧悧蹇涘储娴犲鈷戦柟绋垮閳锋帡鏌¢崪浣镐簼闁哄懎鐖奸幃浠嬪川婵犲嫬骞愰梺璇茬箳閸嬬娀顢氳閸┾偓妞ゆ帊绶″▓鏇犵磼閸屾稑娴柡浣稿暣瀹曟帒顫濋幉瀣簥濠电姵顔栭崰妤呮晝椤愩倕绶ら柤鎭掑劤椤╂煡鏌i幇闈涘缂佺娀绠栭弻鐔衡偓娑欋缚閹冲啴鏌h箛濠冩珚闁哄矉缍侀獮鎺楀箣閻樿京椹抽梻渚€娼уú銈団偓姘嵆閻涱喚鈧綆鍠楅弲鏌ユ煕閳╁啰鎳€闁逞屽墮閿曘倝鈥旈崘顔嘉ч煫鍥ㄥ嚬閸氬懐绱撴担鍝勑i柟鐟版喘閻涱噣宕橀妸搴㈡瀹曘劑顢橀悙纰樺亾椤撶儐娓婚柕鍫濇婵倿鏌涙繝鍐╃妞ゆ洩缍佹俊鎼佸煛閸屾瀚肩紓浣鸿檸閸樺ジ骞婅箛娑欏仧妞ゅ繐鎳屾禍婊堟煏婵炲灝鍔甸棅顒夊墴閺岋絽鈽夐崡鐐寸亾闂侀€炲苯澧剧紓宥呮瀹曚即寮介銈勭瑝闂佽鍎兼慨銈夋偂濞戙垺鐓曢柟鎵虫櫅婵″ジ鏌嶈閸撴瑧绱炴繝鍌滄殾濞村吋娼欑粻铏繆閵堝嫯顔夐柟椋庣帛缁绘稒娼忛崜褍鍩岄梺鍦拡閸嬪棝寮鈧畷濂稿即閻斿搫骞楅梻渚€娼ч悧鍡涘箠韫囨柨绶為柛鏇ㄥ灡閻撴瑥銆掑顒備虎濠殿喖鍊搁埞鎴﹀灳瀹曞洤鐓熼悗瑙勬礀瀹曨剟鍩㈡惔鈭ョ喖鎳¢妶鍐ㄤ航濠电姷顣槐鏇㈠磻閹达箑纾归柡宥庣仜濞戞瑦濯撮柤鍙夌箖閻╊垰鐣烽悢纰辨晣闁绘洑绀佹禒娲⒒娴h櫣甯涢柛鏃€顨婂畷鏇㈠Χ婢跺浜楅梺闈涱槴閺呮粓鎮¢悢鍏肩厸闁搞儮鏅涙禒婊堟煃瑜滈崜娆忥耿闁秴鐒垫い鎺嶈兌閸熸煡鏌熼崙銈嗗

婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋娆忕労闁轰礁顑嗛妵鍕箻鐠虹儤鐎鹃梺鍛婄懃缁绘垿濡甸崟顖氱闁告鍋熸禒鑲╃磼閻愵剙鍔ゆい顓犲厴瀵鎮㈤崗鐓庘偓閿嬨亜閹哄秷鍏屽ù鐓庢搐閳规垿鍩勯崘銊хシ闂佺粯顨嗛幑鍥ь嚕婵犳碍鏅搁柣妯垮皺閿涙粌鈹戦悩缁樻锭婵炲眰鍔戞俊瀛樼節閸愵亞鐦堥梺鍐茬殱閸嬫捇鏌涢弴銊ュ妞わ富鍙冨娲偡閺夎法楠囬梺璇″枛閸婃悂顢氶敐澶婇唶闁哄洨鍋涢悗顓烆渻閵堝棙鈷掗柟铏尰缁傚秵銈i崘鈺冨幈閻熸粌閰i妴鍐川椤栨粈绗夐梺缁樏壕顓犲姬閳ь剟姊婚崒姘卞濞撴碍顨婂畷鏇$疀濞戞瑧鍙冮梺鍛婂姦娴滄粓寮稿☉銏$厸閻忕偟鍋撶粈鍐偓鍨緲鐎氭澘鐣烽悡搴樻斀闁割偅绮嶉崑鍛節閻㈤潧浠滈柣掳鍔庨崚鎺楀箻閸撲椒绗夐梺鍝勭▉閸樺ジ鎷戦悢鍝ョ闁瑰鍋熼悡顖涚箾瀹€濠侀偗闁哄本鐩獮妯何旈埀顒勫嫉椤掆偓閳绘捁銇愰幒鎾嫽婵炶揪绲介幊娆戞喆閸曨厺绮撮梻鍌欒兌鏋柨鏇樺劤閹广垽宕煎┑鎰闁荤姴娲︾粊鏉懳i崼鐔稿弿婵鐗忛崚鏉棵瑰⿰鍫㈢暫闁哄被鍔岄埞鎴﹀幢濞嗗繐姣堢紓鍌欓檷閸斿酣寮查銈嗩潟闁圭儤顨嗛崑鎰版煕濠靛棗顏╅柟顖滃仧缁辨挻鎷呮禒瀣懙闁汇埄鍨界换婵嬪Υ娴e壊娼╅悹鍝勬惈閼板灝鈹戦悙鍙夘棡闁搞劏娉涢埢鎾寸附閸涘ň鎷绘繛杈剧悼閻℃棃宕甸崘顔界厱闁靛ǹ鍊曞畵鍡欌偓瑙勬处閸ㄨ泛顕i崼鏇炵闁绘ǹ娅曢鏇㈡⒒娴h櫣甯涙慨濠傤煼閸╂盯宕奸妷銉︾€梺鍛婂姦閸犳鎮¢悢闀愮箚妞ゆ牗姘ㄦ禒銏㈢磼閹插鐣甸柡灞熷棛鐤€闁规崘顕у鏉库攽椤旂》鍔熺紒顕呭灦楠炲繘宕ㄩ娑樻瀭闂佸憡娲嶉弲娆撳箣闁垮绡€闁汇垽娼ч灞剧節閳垛晛浜剧紓鍌欐祰閸╂牕鐣濋幖浣瑰仒妞ゆ棁娉曢悿鈧┑鐐村灦閻燂箑鈻嶉姀銈嗏拺閻犳亽鍔屽▍鎰版煙閸戙倖瀚� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亜顒㈡い鎰矙閺屻劑鎮㈤崫鍕戙垻鐥幆褜鐓奸柡灞剧洴瀵挳濡搁妷褌鍝楃紓浣哄亾閸庡磭绱炴繝鍥ц摕闁绘柨鍚嬮埛鎺楁倵闂堟稑顥忔俊宸枤缁辨挻鎷呴崫鍕戯綁鏌eΔ鍐ㄢ枅闁绘侗鍣e浠嬧€栭妷銉╁弰妞ゃ垺顨婇崺鈧い鎺嶆缁诲棝鏌ゅù瀣珖婵☆偒鍨堕弻鐔碱敍閸℃鐏遍柛姘儔濮婅櫣绱掑Ο缁樺剮闂佺ǹ顑呴敃銈夋偩閻戣棄閱囬柡鍥╁€i埡鍐╁枑閻庯綆鍠栭悞鍨亜閹哄秶顦︽繛鎼櫍閺屸€崇暆閳ь剟宕伴弽褜鍤曢柟闂寸贰閺佸啴鏌曡箛鏇烆€屾繛鐓庨叄濮婄粯鎷呴崨濠冨創闂佹椿鍘奸ˇ杈╂閻愬瓨濯撮梺顐g〒缁犳岸姊鸿ぐ鎺擄紵缂佲偓娴e憡鏆滈梻鍌欑窔濞佳囁囨禒瀣獥闁哄洢鍨圭粻鏍煥濠靛棭妲归柍閿嬪笒閵嗘帒顫濋敐鍛婵犵數鍋橀崠鐘诲炊閵娿儰缃曞┑鐘垫暩婵挳宕幍顔句笉闁诡垎鈧弨浠嬫煟濡搫绾ч柟鍏煎姉缁辨帡鎮╁畷鍥р吂闂傚洤顦甸弻锝呂熼悜妯锋灆闂佺ǹ瀛╅崝娆撳蓟濞戞埃鍋撻敐搴濈盎妞ゅ浚鍙冮弻鈥崇暆鐎n剛袦濡ょ姷鍋涢澶愬箖濞嗘挸惟鐟滃繒绮eΔ鍛拻濞达絽鎲¢幆鍫熶繆椤愶絿鈯曠紒缁樼洴閸┾偓妞ゆ帊鐒﹂崣蹇撯攽閻樻彃鏆為柕鍥ㄧ箘閳ь剝顫夊ú蹇涘礉瀹ュ洦宕叉繝闈涱儏缁€瀣亜閹哄棗浜惧┑鐐叉噺椤ㄥ﹤顫忕紒妯诲閻熸瑥瀚禒鈺呮⒑閸涘﹥鐓ラ柣顓炲€搁悾鐑藉Ψ瑜夐崑鎾绘晲鎼粹€愁潾闂佸憡顨嗗畝鎼佸蓟閿濆妫橀柟绋垮閸犳劗绱撴担鍙夘€嗛柛瀣崌濮婄粯鎷呯憴鍕哗闂佺ǹ瀛╃划鎾崇暦椤忓懏濯撮柛娑橈攻濮e矂姊婚崒姘偓鎼佸磹妞嬪孩顐芥慨姗嗗厳缂傛氨鎲告惔銊﹀€舵繛鍡樻尰閳锋垿鏌涘☉姗堟敾闁绘挶鍎甸弻锝夘敆閸愩劋姹楅梺鍛婂笚鐢€崇暦婵傜ǹ唯闁挎棁濮ら鐔兼⒒娴h姤纭堕柛锝忕畵楠炲繘鏁撻敓锟�

婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋婵愭綗闁逞屽墮閸婂湱绮嬮幒鏂哄亾閿濆簼绨介柛鏃撶畱椤啴濡堕崱妤€娼戦梺绋款儐閹瑰洭寮诲☉銏″亜闂佸灝顑呮禒鎾⒑缁洘鏉归柛瀣尭椤啴濡堕崱妤冪懆闁诲孩鑹鹃崲鑼剁亱闂佺懓顕慨椋庡婵傜ǹ绾ч柛顐g濞呭懎霉閻樺磭鐭嬮柕鍥у楠炴﹢鎮欓挊澶夊垝闁诲氦顫夊ú鏍х暦椤掑嫬鐓濋幖杈剧导濞岊亪鏌i幇闈涘婵炲牆鍚嬬换婵嬫偨闂堟刀銉╂煛娴e憡鍟炵紒缁樼洴閸┾偓妞ゆ帊鑳剁粻鎯归敐鍛毐闁告ɑ鍎崇叅妞ゅ繐瀚€瑜嶉…璺ㄦ崉娓氼垰鍓伴梺鍛婃尪閸斿矂鈥旈崘顔嘉ч柛鈩冡缚閿涙洟姊虹粙娆惧剱闁圭懓娲濠氬灳瀹曞洦娈曢柣搴秵閸撴稖鈪甸梻鍌欒兌閸嬨劑宕曢懡銈囦笉闁规崘宕靛畵渚€鎮楅敐搴濈按闁衡偓娴犲鐓曢柕澶堝灪濞呭啰绱掗钘夊摵婵﹤顭峰畷鎺戔枎閹烘垵甯梺鍝勵儛娴滄繈濡甸崟顖氱婵犻潧娲ゅ▍锝夋煣閼姐倕浠﹀ǎ鍥э躬婵″爼宕ㄩ鑲╁絽缂傚倸鍊哥粔鐢告偋濡ゅ啯宕叉繝闈涱儐椤ュ牊绻涢幋鐐跺妞わ絿鏁诲铏圭矙濞嗘儳鍓遍梺鐟版啞閹倿宕洪妷锕€绶炲┑鐐靛亾閻庤鈹戦悙鍙夘棡鐎圭ǹ顭峰畷鎴﹀箻閼搁潧纾梺闈浤涢崪鍐簥闂傚倷娴囬~澶庛亹閸愵噮鏁勯柛鈩冪憿閸嬫挸顫濋悙顒€顏� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾圭€瑰嫭鍣磋ぐ鎺戠倞妞ゆ帒顦伴弲顏堟⒑閸濆嫮鈻夐柛妯垮亹缁牓宕奸悢铏诡啎闂佺硶鍓濋敋闁诲繐绉归弻娑氣偓锝庡亝鐏忣參鏌嶉挊澶樻█妤犵偞甯¢獮妯尖偓鐢登圭紞鍐⒒閸屾瑦绁版い鏇熺墵瀹曨垶顢曢敃鈧粈瀣亜閹烘垵鈧槒鍊撮梻鍌氬€风欢姘缚瑜戦崳褰掓⒑闁偛鑻晶瀵糕偓娈垮枔閸旀垵鐣峰Ο濂藉湱鈧綆鍋呴弶鎼佹⒒娴h櫣甯涘畝锝堟硶閸掓帡顢涘锝嗩潔閻熸粌娴烽幑銏犫槈濮橆偅鍕冮梺绋挎湰閸╁啴宕戦幘鏂ユ斀閻庯綆浜為悾鐐箾閹炬潙鐒归柛瀣尰閵囧嫰濮€閳ュ啿鎽甸梺绯曟杹閸嬫挸顪冮妶鍡楃瑨閻庢凹鍓熼幏鎴︽偄閸忚偐鍙嗗┑鐘绘涧濡厼危閹绢喗鐓冪憸婊堝礈閵娧呬笉闁规崘宕靛畵渚€鎮楅敐搴濈按闁衡偓娴犲鐓曢柕澶堝灪濞呭啰绱掗钘夊摵婵﹤顭峰畷鎺戔枎閹烘垵甯梺鍝勵儛娴滄繈濡甸崟顖氱婵犻潧娲ゅ▍锝夋煣閼姐倕浠﹀ǎ鍥э躬婵″爼宕ㄩ鑲╁絽缂傚倸鍊哥粔鐢告偋濡ゅ啯宕叉繝闈涱儐椤ュ牊绻涢幋鐐跺妞わ絿鏁诲铏圭矙濞嗘儳鍓遍梺鐟版啞閹倿宕洪妷锕€绶炲┑鐐靛亾閻庤鈹戦悙鍙夘棡鐎圭ǹ顭峰畷鎴﹀箻閼搁潧纾梺闈浤涢崪鍐簥闂傚倷娴囬~澶庛亹閸愵噮鏁勯柛鈩冪憿閸嬫挸顫濋悙顒€顏�

婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋婵愭綗闁逞屽墮閸婂湱绮嬮幒鏂哄亾閿濆簼绨介柛鏃撶畱椤啴濡堕崱妤€娼戦梺绋款儐閹瑰洭寮诲☉銏″亜闂佸灝顑呮禒鎾⒑缁洘鏉归柛瀣尭椤啴濡堕崱妤冪懆闁诲孩鑹鹃崲鑼剁亱闂佺懓顕慨椋庡婵傜ǹ绾ч柛顐g濞呭懎霉閻樺磭鐭嬮柕鍥у楠炴﹢鎮欓挊澶夊垝闁诲氦顫夊ú鏍х暦椤掑嫬鐓濋幖杈剧导濞岊亪鏌i幇闈涘婵炲牆鍚嬬换婵嬫偨闂堟刀銉╂煛娴e憡鍟炵紒缁樼洴閸┾偓妞ゆ帊鑳剁粻鎯归敐鍛毐闁告ɑ鍎崇叅妞ゅ繐瀚€瑜嶉…璺ㄦ崉娓氼垰鍓伴梺鍛婃尪閸斿矂鈥旈崘顔嘉ч柛鈩冡缚閿涙洟姊虹粙娆惧剱闁圭懓娲濠氭晬閸曨亝鍕冮梺鍛婃寙閳ь剙危閸儲鐓g紓浣贯缚婢х敻鏌$仦鐣屝ユい褌绶氶弻娑㈠箻鐠虹儤鐎婚梺浼欑悼閸忔ê顕f繝姘ㄩ柨鏇楀亾婵炲牄鍊濆缁樼節鎼粹€斥拤閻庢鍠楅幐鍛婃櫏濠德板€曢幊蹇涘煕閹寸姷纾奸悗锝庡幗绾爼鏌h箛娑楁喚闁哄本绋撻埀顒婄秵閸撴瑦绂掓潏鈹惧亾鐟欏嫭绀冩繛鍙夌墵椤㈡﹢宕楅悡搴g獮闁诲函缍嗛崜娆撶嵁閸儲鈷掑ù锝呮啞閹牊绻涚仦鍌氱伈鐎规洘绻勬禒锕傚礈瑜滃ú绋库攽閻樿宸ラ柟铏姉婢规洟鎮¢獮鐔风秺閺佹劙宕ㄩ钘夋瀾缂傚倷绀侀ˇ閬嶅磿閵堝鈧啴濡烽埡鍌氣偓鐑芥倵閻㈢櫥褰掞綖瑜嶉埞鎴︽倷闂堟稑浠樼紓浣虹帛閿曘垽鐛崘銊㈡瀻闁瑰灝鍟弲銏ゆ⒑闁偛鑻晶瀛樸亜閵忊剝顥堥柡浣规崌閺佹捇鏁撻敓锟� 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾惧潡鏌熺€电ǹ孝缂佽翰鍊濋弻锕€螣娓氼垱锛嗗┑鐐叉▕娴滄繈寮插⿰鍫熺厽闁逛即娼ф晶顕€骞栭弶鎴含婵﹥妞藉畷銊︾節閸屾鏇熺箾鐎涙ḿ鐭嬮柣妤冨Т閻g兘骞嬮敃鈧粻濠氭偣閸ャ劌绲婚柣搴幖椤啴濡堕崱妤€衼缂傚倸绉村Λ妤勭亱闂佸憡鍔﹂崰妤呭磹閻㈠憡鍋℃繛鍡楃箰椤忣亞鐥崜褎鏆柡灞界Х椤т線鏌涢幘瀵告噮濠㈣娲熼、姗€濮€閻樺疇绶㈤梺璇插嚱缂嶅棝宕板Δ鍛亗婵炴垶锕╅悢鍡涙偣閸濆嫭鎯堟い鎺嬪灮閻ヮ亪顢橀悙宸殺闂侀€炲苯澧柛妯荤矒瀹曟垿骞樼€靛摜顔曢梺鐟扮摠閻熴儵鎮橀鍫熺厓闂佸灝顑呴悘锕傛煙娓氬灝濮傞柟顔惧厴閹囧醇閻旂ǹ鈧嘲鈹戦悩娈挎毌闁逞屽墰閸嬨劑宕戦姀銈嗙厵妞ゆ梻鐡斿▓鏃€銇勯锝囩疄闁诡喒鍓濋幆鏃堝煡閸℃ü姘﹂梻鍌氬€峰鎺旀椤旀儳绶ゅù鐘差儐閸婅埖鎱ㄥΟ鎸庣【缂佺姵宀搁弻锟犲礃閵娧冾暫濡炪値鍋勯幊姗€寮诲澶娢ㄩ柕澶堝劜濮f劖绻濈喊妯哄⒉濠电偛锕ら~蹇曠磼濡顎撻梺鑽ゅ枛閸嬪﹪宕电€n亖鏀芥い鏃傘€嬪銉︺亜椤撶偛妲婚柣锝囧厴楠炲鏁冮埀顒傜不閼姐倗纾藉ù锝咁潠椤忓懐顩峰┑鍌氭啞閳锋帒銆掑顒佹悙濠⒀屽枤缁辨帗寰勭仦鐐瘓闂佽鍠掗埀顒佹灱濡插牓鏌曡箛銉х?闁告﹢浜堕弻锝堢疀閺囩偘绮舵繝鈷€鍛珪缂侇喖顭锋俊鐑芥晜閸撗屽晭闂備胶枪缁绘帡宕㈣閹便劍寰勯幇顓犲幗闂侀潧顦介崰鏇㈡焽椤栨稏浜滈柕蹇婃閼板灝鈹戦埄鍐╁€愰柡浣稿暣閸┾偓妞ゆ帒瀚烽弫鍌炴煥閻曞倹瀚�

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敃鈧灒濞撴凹鍨卞皬缂傚倸鍊搁崐鐟邦潩閵娾晛绠熼柛娑橈攻閸庣喖鏌ㄥ┑鍡樺窛濠㈣泛瀚换娑氣偓鐢登瑰瓭濡炪倖鍨甸幊妯虹暦濮椻偓閸┾偓妞ゆ巻鍋撴い顏勫暣婵″爼宕卞Δ鈧~搴ㄦ⒑閸濄儱孝閻庢稈鏅濈划瀣吋閸℃劕浜濋梺鍛婂姀閺備線骞忔繝姘拺闁告挻褰冩禍鐐烘煕閻樿櫕宕岄柛鈺侊躬瀵挳鎮㈤搹鍦闂備線鈧偛鑻晶鎾煙椤斻劌娲ら柋鍥ㄧ節婵犲倹鍣介柣锝夌畺閺岋絾鎯旈敐鍡楁畬婵犮垻鎳撻敃顏勭暦娴兼潙鍐€闁靛⿵闄勯悵鐑芥⒑閸濆嫷妲归柨娑欐礉閵囨劙骞掗幘鍏呮澀闂備礁鎲℃笟妤呭垂閹惰棄姹查柕鍫濐槹閸婄敻鎮峰▎蹇擃仾缂佸矁娉曠槐鎺旂磼濡偐鐤勫Δ鐘靛仜閸燁偊鍩㈡惔銊ョ闁告劘灏欓埀顒夊幖椤啴濡堕崱妤€顫囬梺绋匡攻濞茬喖骞冮棃娑掓斀閻庯綆鍋€閹峰姊虹粙鎸庢拱闁荤啙鍥х鐎广儱顦伴悡娆愩亜閺冨洤浜归柛鈺嬬悼閳ь剝顫夊ú妯好哄Ο妯細闊洦绋戞儫闂佹寧姊婚弲顐ャ亹閸喒鏀介柣鎰▕閸ょ喎鈹戦鑺ュ唉妞ゃ垺鐗犲畷鍗炩槈濡》绱遍梻浣稿暱閹碱偊宕愰懡銈呭К闁逞屽墴濮婂宕掑鍗烆杸缂備礁顑嗙敮鎺楊敊韫囨挴鏀介柛銉e劙缁ㄥ姊洪崘鍙夋儓闁哥噥鍋婂畷銏ゅ箻椤旂晫鍘搁柣蹇曞仩椤曆勬叏閸岀偞鐓欐い鏂挎惈閳ь剚绻傞悾鐑藉箳閹存梹顫嶅┑顔筋殔濡梻妲愰敓锟� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敃鈧灒濞撴凹鍨卞皬缂傚倸鍊搁崐鐟邦潩閵娾晛绠熼柛娑橈攻閸庣喖鏌ㄥ┑鍡樺窛濠㈣泛瀚换娑氣偓鐢登瑰瓭濡炪倖鍨甸幊妯虹暦濮椻偓閸┾偓妞ゆ巻鍋撴い顏勫暣婵″爼宕卞Δ鈧~搴ㄦ⒑閸濄儱孝閻庢稈鏅濈划瀣吋閸℃劕浜濋梺鍛婂姀閺備線骞忔繝姘拺闁告挻褰冩禍鐐烘煕閻樿櫕宕岄柛鈺侊躬瀵挳鎮㈤搹鍦闂備線鈧偛鑻晶鎾煙椤斻劌娲ら柋鍥ㄧ節婵犲倹鍣介柣锝夌畺閺岋絾鎯旈敐鍡楁畬婵犮垻鎳撻敃顏勭暦娴兼潙鍐€闁靛⿵闄勯悵鐑芥⒑閸濆嫷妲归柨娑欐礉閵囨劙骞掗幘鍏呮澀闂備礁鎲℃笟妤呭垂閹惰棄姹查柕鍫濐槹閸婄敻鎮峰▎蹇擃仾缂佸矁娉曠槐鎺旂磼濡偐鐤勫Δ鐘靛仜閸燁偊鍩㈡惔銊ョ闁告劘灏欓埀顒夊幖椤啴濡堕崱妤€顫囬梺绋匡攻濞茬喖骞冮棃娑掓斀閻庯綆鍋€閹峰姊虹粙鎸庢拱闁荤啙鍥х鐎广儱顦伴悡娆愩亜閺冨洤浜归柛鈺嬬悼閳ь剝顫夊ú妯好哄Ο妯細闊洦绋戞儫闂佹寧姊婚弲顐ャ亹閸ф鈷掑ù锝堟琚氶梺鎸庣閵囧嫰鏁傜拠韫枈閻庢鍠楅幃鍌氼嚕椤曗偓瀹曞ジ鎮㈤崫鍕闂備礁鎼ˇ顖炴偋閸℃ɑ娅犲ù鐘差儐閸嬧晠寮堕崼姘珖缁炬儳銈搁弻宥堫檨闁告挾鍠庨悾閿嬬附缁嬫娼婇梺鐐藉劥濞呮洟鎮楁ィ鍐┾拺闁荤喐婢橀幃鎴︽煟閿濆簼閭€规洘绻傞悾婵嬪焵椤掍胶鐝堕柡鍥ュ灩闁裤倖淇婇妶鍛殭鐟滄澘瀚板娲箹閻愭彃濮岄梺鍛婃煥缁夊綊宕哄☉銏犵闁规儳褰夌花濠氭⒑閸愬弶鎯堥柛鐕佸亰瀹曘垽骞橀鐣屽幐闁诲繒鍋熼崑鎾剁矆閸愵亖鍋撻崹顐g凡閻庢碍婢橀悾鐑芥偂鎼存ɑ鏂€闂佺硶鍓濋〃蹇撫缚濞戙垺鈷掗柛灞剧懄缁佺増銇勯銏╂█妤犵偛鍟村畷濂稿即閻愮绱繝鐢靛█濞佳囶敄閸涱垳涓嶉柡宥庡亞濡垱銇勯幘璺轰沪濠殿垰鍚嬫穱濠囧箵閹烘繄鍚嬮梺鍝勭焿缁查箖骞嗛弮鍫濐潊闁绘ê寮堕惁鎾绘⒒娴e憡鍟為柣鐔村劦瀹曨垶顢曢敂缁樻櫔闂佹寧绻傞ˇ顖滅不閻熸噴褰掓晲閸偅缍堝┑鐐叉噷閸ㄨ棄顫忛搹瑙勫磯闁靛ǹ鍎查悵銏ゆ⒑閻熸澘娈╅柟鍑ゆ嫹

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敃鈧灒濞撴凹鍨卞皬缂傚倸鍊搁崐鐟邦潩閵娾晛绠熼柛娑橈攻閸庣喖鏌ㄥ┑鍡樺窛濠㈣泛瀚换娑氣偓鐢登瑰瓭濡炪倖鍨甸幊妯虹暦濮椻偓閸┾偓妞ゆ巻鍋撴い顏勫暣婵″爼宕卞Δ鈧~搴ㄦ⒑閸濄儱孝閻庢稈鏅濈划瀣吋閸℃劕浜濋梺鍛婂姀閺備線骞忔繝姘拺闁告挻褰冩禍鐐烘煕閻樿櫕宕岄柛鈺侊躬瀵挳鎮㈤搹鍦闂備線鈧偛鑻晶鎾煙椤斻劌娲ら柋鍥ㄧ節婵犲倹鍣介柣锝夌畺閺岋絾鎯旈敐鍡楁畬婵犮垻鎳撻敃顏勭暦娴兼潙鍐€闁靛⿵闄勯悵鐑芥⒑閸濆嫷妲归柨娑欐礉閵囨劙骞掗幘鍏呮澀闂備礁鎲℃笟妤呭垂閹惰棄姹查柕鍫濐槹閸婄敻鎮峰▎蹇擃仾缂佸矁娉曠槐鎺旂磼濡偐鐤勫Δ鐘靛仜閸燁偊鍩㈡惔銊ョ闁告劘灏欓埀顒夊幖椤啴濡堕崱妤€顫囬梺绋匡攻濞茬喖骞冮棃娑掓斀閻庯綆鍋€閹峰姊虹粙鎸庢拱闁荤啙鍥х鐎广儱顦伴悡娆愩亜閺冨洤浜归柛鈺嬬悼閳ь剝顫夊ú妯好哄Ο妯細闊洦绋戞儫闂佹寧姊婚弲顐ャ亹閸喒鏀介柣鎰▕閸ょ喎鈹戦鑺ュ唉妞ゃ垺鐗犲畷鍗炩槈濡》绱遍梻浣稿暱閹碱偊宕愰懡銈呭К闁逞屽墴濮婂宕掑鍗烆杸缂備礁顑嗙敮鎺楊敊韫囨挴鏀介柛銉e劙缁ㄥ姊洪崘鍙夋儓闁哥噥鍋婂畷銏ゅ箻椤旂晫鍘搁柣蹇曞仩椤曆勬叏閸岀偞鐓欐い鏂挎惈閳ь剚绻傞悾鐑藉箳閹存梹顫嶅┑顔筋殔濡梻妲愰敓锟� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敃鈧灒濞撴凹鍨卞皬缂傚倸鍊搁崐鐟邦潩閵娾晛绠熼柛娑橈攻閸庣喖鏌ㄥ┑鍡樺窛濠㈣泛瀚换娑氣偓鐢登瑰瓭濡炪倖鍨甸幊妯虹暦濮椻偓閸┾偓妞ゆ巻鍋撴い顏勫暣婵″爼宕卞Δ鈧~搴ㄦ⒑閸濄儱孝閻庢稈鏅濈划瀣吋閸℃劕浜濋梺鍛婂姀閺備線骞忔繝姘拺闁告挻褰冩禍鐐烘煕閻樿櫕宕岄柛鈺侊躬瀵挳鎮㈤搹鍦闂備線鈧偛鑻晶鎾煙椤斻劌娲ら柋鍥ㄧ節婵犲倹鍣介柣锝夌畺閺岋絾鎯旈敐鍡楁畬婵犮垻鎳撻敃顏勭暦娴兼潙鍐€闁靛⿵闄勯悵鐑芥⒑閸濆嫷妲归柨娑欐礉閵囨劙骞掗幘鍏呮澀闂備礁鎲℃笟妤呭垂閹惰棄姹查柕鍫濐槹閸婄敻鎮峰▎蹇擃仾缂佸矁娉曠槐鎺旂磼濡偐鐤勫Δ鐘靛仜閸燁偊鍩㈡惔銊ョ闁告劘灏欓埀顒夊幖椤啴濡堕崱妤€顫囬梺绋匡攻濞茬喖骞冮棃娑掓斀閻庯綆鍋€閹峰姊虹粙鎸庢拱闁荤啙鍥х鐎广儱顦伴悡娆愩亜閺冨洤浜归柛鈺嬬悼閳ь剝顫夊ú妯好哄Ο妯細闊洦绋戞儫闂佹寧姊婚弲顐ャ亹閸ф鈷掑ù锝堟琚氶梺鎸庣閵囧嫰鏁傜拠韫枈閻庢鍠楅幃鍌氼嚕椤曗偓瀹曞ジ鎮㈤崫鍕闂備礁鎼ˇ顖炴偋閸℃ɑ娅犲ù鐘差儐閸嬧晠寮堕崼姘珖缁炬儳銈搁弻宥堫檨闁告挾鍠庨悾閿嬬附缁嬫娼婇梺鐐藉劥濞呮洟鎮楁ィ鍐┾拺闁荤喐婢橀幃鎴︽煟閿濆簼閭€规洘绻傞悾婵嬪焵椤掍胶鐝堕柡鍥ュ灩闁裤倖淇婇妶鍛殭鐟滄澘瀚板娲箹閻愭彃濮岄梺鍛婃煥缁夊綊宕哄☉銏犵闁规儳褰夌花濠氭⒑閸愬弶鎯堥柛鐕佸亰瀹曘垽骞橀鐣屽幐闁诲繒鍋熼崑鎾剁矆閸愵亖鍋撻崹顐g凡閻庢碍婢橀悾鐑芥偂鎼存ɑ鏂€闂佺硶鍓濋〃蹇撫缚濞戙垺鈷掗柛灞剧懄缁佺増銇勯銏╂█妤犵偛鍟村畷濂稿即閻愮绱繝鐢靛█濞佳囶敄閸涱垳涓嶉柡宥庡亞濡垱銇勯幘璺轰沪濠殿垰鍚嬫穱濠囧箵閹烘繄鍚嬮梺鍝勭焿缁查箖骞嗛弮鍫濐潊闁绘ê寮堕惁鎾绘⒒娴e憡鍟為柣鐔村劦瀹曨垶顢曢敂缁樻櫔闂佹寧绻傞ˇ顖滅不閻熸噴褰掓晲閸偅缍堝┑鐐叉噷閸ㄨ棄顫忛搹瑙勫磯闁靛ǹ鍎查悵銏ゆ⒑閻熸澘娈╅柟鍑ゆ嫹 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋為悧鐘汇€侀弴銏℃櫇闁逞屽墴閹潡顢氶埀顒勫蓟閿濆憘鏃堝焵椤掑嫭鍋嬪┑鐘叉搐閻鐓崶銊р姇闁绘挻绋戦…璺ㄦ崉娓氼垰鍓伴梺缁樺浮缁犳牠寮诲☉銏犖ч柛鈩冡缚椤︺儵姊虹€圭媭娼愰柛銊ユ健楠炲啴鍩℃担鐑樻闂佹悶鍎撮崺鏍р枔瑜版帗鈷掑ù锝呮嚈瑜版帩鏁勯柛鎰靛枛缁€澶愭煙鐎涙ḿ绠ユ繛鍏肩墪閳规垿鎮╃€圭姴顥濋梻浣稿船濞差參寮婚敐澶婄睄闁搞儯鍎崑鎾诲焵椤掍椒绻嗛柟缁樺笧婢ф洘銇勯鍕殻濠碘€崇埣瀹曟﹢濡搁妷顔锯偓瀵哥磽閸屾瑧顦︽い鎴濇楠炴劙骞嗛‖顒婄秮楠炲洭寮剁捄顭戝敽婵犲痉鏉库偓鎾剁矆娴e湱顩查柣鐔煎亰濞撳鏌曢崼婵囶棞濠殿噯闄勭换婵嬪煑閳轰椒澹曟繝鐢靛О閸ㄥジ锝炴径濞掓椽寮介鐐靛幋闂佺鎻梽鍕磹妞嬪簶鍋撻悷鏉款棌闁哥姵鐗曢埢鎾绘嚋閻㈢數鐦堝┑鐐茬墕閻忔繈鎮橀敓鐘崇厵闁告稑锕ら埢鏇㈡煟濞戝崬鏋︾紒鐘崇☉閳藉鈻庨幇顓т户闂傚倷娴囧▔鏇㈠闯閿曞倸绠柨鐕傛嫹 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋為悧鐘汇€侀弴銏℃櫇闁逞屽墴閹潡顢氶埀顒勫蓟閿濆憘鏃堝焵椤掑嫭鍋嬪┑鐘叉搐閻鐓崶銊р姇闁绘挻绋戦…璺ㄦ崉娓氼垰鍓伴梺缁樺浮缁犳牠寮诲☉銏犖ч柛鈩冡缚椤︺儵姊虹€圭媭娼愰柛銊ユ健楠炲啴鍩℃担鐑樻闂佹悶鍎撮崺鏍р枔瑜版帗鈷掑ù锝呮嚈瑜版帩鏁勯柛鎰靛枛缁€澶愭煙鐎涙ḿ绠ユ繛鍏肩墪閳规垿鎮╃€圭姴顥濋梻浣稿船濞差參寮婚敐澶婄睄闁搞儯鍎崑鎾诲焵椤掍椒绻嗛柟缁樺笧婢ф洘銇勯鍕殻濠碘€崇埣瀹曟﹢濡搁妷顔锯偓鎾⒒娴e搫鍔﹂柡鍛櫊瀹曞湱鎹勬笟顖氭婵犵數濮电喊宥夊疾閹绘帩鐔嗛悹铏瑰皑閸旂喖鏌涘Ο缁樺€愭慨濠呮缁瑩宕稿Δ鍐ㄦそ缂傚倷鑳舵慨鐢稿垂閸︻厽顫曢柣鎰嚟缁♀偓闂佺ǹ鏈划宥呪枔妤e啯鈷戦柟绋挎捣缁犳捇鏌eΔ浣虹煀閸楅亶鏌ゅù瀣珖缁炬崘妫勯湁闁挎繂姣ヨぐ鎺戠劦妞ゆ巻鍋撴繝鈧柆宥呮瀬妞ゆ洍鍋撻柟顔界懇瀹曨偊宕熼鐐残曞┑锛勫亼閸婃牜鏁幒妤佹櫇闁挎柨澧介惌鎾绘煟閵忕姵鍟為柣鎾存礋閺岀喖骞嗚閸ょ喐绻涢崣澶嬪唉闁哄瞼鍠栭、娑橆潩鏉堚晛濮遍梻浣芥〃閻掞箓骞戦崶顒€鏋侀柟鍓х帛閺呮悂鏌ㄩ悤鍌涘

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋為悧鐘汇€侀弴銏℃櫇闁逞屽墴閹潡顢氶埀顒勫蓟閿濆憘鏃堝焵椤掑嫭鍋嬪┑鐘叉搐閻鐓崶銊р姇闁绘挻绋戦…璺ㄦ崉娓氼垰鍓伴梺缁樺浮缁犳牠寮诲☉銏犖ч柛鈩冡缚椤︺儵姊虹€圭媭娼愰柛銊ユ健楠炲啴鍩℃担鐑樻闂佹悶鍎撮崺鏍р枔瑜版帗鈷掑ù锝呮嚈瑜版帩鏁勯柛鎰靛枛缁€澶愭煙鐎涙ḿ绠ユ繛鍏肩墪閳规垿鎮╃€圭姴顥濋梻浣稿船濞差參寮婚敐澶婄睄闁搞儯鍎崑鎾诲焵椤掍椒绻嗛柟缁樺笧婢ф洘銇勯鍕殻濠碘€崇埣瀹曟﹢濡搁妷顔锯偓瀵哥磽閸屾瑧顦︽い鎴濇楠炴劙骞嗛‖顒婄秮楠炲洭寮剁捄顭戝敽婵犲痉鏉库偓鎾剁矆娴e湱顩查柣鐔煎亰濞撳鏌曢崼婵囶棞濠殿噯闄勭换婵嬪煑閳轰椒澹曟繝鐢靛О閸ㄥジ锝炴径濞掓椽寮介鐐靛幋闂佺鎻梽鍕磹妞嬪簶鍋撻悷鏉款棌闁哥姵鐗曢埢鎾绘嚋閻㈢數鐦堝┑鐐茬墕閻忔繈鎮橀敓鐘崇厵闁告稑锕ら埢鏇㈡煟濞戝崬鏋︾紒鐘崇☉閳藉鈻庨幇顓т户闂傚倷娴囧▔鏇㈠闯閿曞倸绠柨鐕傛嫹 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋為悧鐘汇€侀弴銏℃櫇闁逞屽墴閹潡顢氶埀顒勫蓟閿濆憘鏃堝焵椤掑嫭鍋嬪┑鐘叉搐閻鐓崶銊р姇闁绘挻绋戦…璺ㄦ崉娓氼垰鍓伴梺缁樺浮缁犳牠寮诲☉銏犖ч柛鈩冡缚椤︺儵姊虹€圭媭娼愰柛銊ユ健楠炲啴鍩℃担鐑樻闂佹悶鍎撮崺鏍р枔瑜版帗鈷掑ù锝呮嚈瑜版帩鏁勯柛鎰靛枛缁€澶愭煙鐎涙ḿ绠ユ繛鍏肩墪閳规垿鎮╃€圭姴顥濋梻浣稿船濞差參寮婚敐澶婄睄闁搞儯鍎崑鎾诲焵椤掍椒绻嗛柟缁樺笧婢ф洘銇勯鍕殻濠碘€崇埣瀹曟﹢濡搁妷顔锯偓鎾⒒娴e搫鍔﹂柡鍛櫊瀹曞湱鎹勬笟顖氭婵犵數濮电喊宥夊疾閹绘帩鐔嗛悹铏瑰皑閸旂喖鏌涘Ο缁樺€愭慨濠呮缁瑩宕稿Δ鍐ㄦそ缂傚倷鑳舵慨鐢稿垂閸︻厽顫曢柣鎰嚟缁♀偓闂佺ǹ鏈划宥呪枔妤e啯鈷戦柟绋挎捣缁犳捇鏌eΔ浣虹煀閸楅亶鏌ゅù瀣珖缁炬崘妫勯湁闁挎繂姣ヨぐ鎺戠劦妞ゆ巻鍋撴繝鈧柆宥呮瀬妞ゆ洍鍋撻柟顔界懇瀹曨偊宕熼鐐残曞┑锛勫亼閸婃牜鏁幒妤佹櫇闁挎柨澧介惌鎾绘煟閵忕姵鍟為柣鎾存礋閺岀喖骞嗚閸ょ喐绻涢崣澶嬪唉闁哄瞼鍠栭、娑橆潩鏉堚晛濮遍梻浣芥〃閻掞箓骞戦崶顒€鏋侀柟鍓х帛閺呮悂鏌ㄩ悤鍌涘 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敃鈧灒濞撴凹鍨卞皬缂傚倸鍊搁崐鐟邦潩閵娾晛绠熼柛娑橈攻閸庣喖鏌ㄥ┑鍡樺窛濠㈣泛瀚换娑氣偓鐢登瑰瓭濡炪倖鍨甸幊妯虹暦濮椻偓閸┾偓妞ゆ帒瀚崑鈩冪節婵犲倸鏋ゆ俊鍙夋倐瀹曪繝鏌嗗鍡欏幈濡炪倖鍔楁慨鎾礉濠婂牊鐓熼柟鎯х摠缁€鍐煏閸パ冾伃妤犵偛娲畷婊勬媴閻熼杩樼紓鍌氬€搁崐鎼佸磹瑜版帗鍤屽Δ锝呭暞缁犳帗绻濋悽闈浶㈤柨鏇樺€濆畷顖炲Ω閳轰胶锛涢梺闈涚箞閸婃牠鎮″☉姘e亾閸忓浜鹃柣搴秵閸撴稖鈪垫繝鐢靛Х椤d粙宕滃┑瀣畺闁稿本绋愮换鍡涙煟閹达絾顥夐崬顖氼渻閵堝棙顥嗙€规洜鏁告竟鏇熺節濮橆厸鎷婚梺绋挎湰閻熴劑宕楀畝鈧惀顏堫敇閻愰潧鐓熼悗娈垮枟瑜板啴鍩ユ径濠庢僵閺夊牃鏅濋崢鐘绘⒒娴e湱婀介柛銊ヮ煼瀵偊骞栨担鐟板壒婵犮垼娉涙径鍥磻閹捐崵宓侀柛顭戝枛婵骸顪冮妶蹇撶槣闁搞劏浜埀顒勬涧閵堟悂骞冮埡鍐<婵☆垳鍘ч獮鍫ユ⒒娴e憡鎯堟繛灞傚灲瀹曟繄浠﹂崜褜娲稿┑鐘绘涧椤戝棝鎮″☉銏$厱闁斥晛鍟慨鍥煕閺冩挾鐣甸柡灞糕偓宕囨殕閻庯綆鍓涜摫闂備浇顕栭崹鍗炍涢崘顔兼瀬鐎广儱顦粈瀣亜閹炬剚妲堕柛鏃€鍨甸~蹇撁洪鍛姷闂佺粯鍔樼亸顏嗏偓姘緲椤儻顧侀柛銊ョ-濡叉劙骞掗弬鍝勪壕闁挎繂楠告禍婵堚偓瑙勬礀閻倿寮婚悢纰辨晬婵ê鍟块顓㈡⒑鐎圭媭鍤欓梺甯秮閻涱喚鈧綆鍠楅崑鎰棯閺夋妲洪梻鍌ゅ灡缁绘繈鎮介棃娑楁勃闂佸湱枪椤兘骞婂┑鍥ュ亝闁告劏鏅滃▍鍥⒑闂堟冻绱¢柍褜鍓熷畷鎴﹀箻閹颁焦鍍甸梺缁樺姦閸撴瑩顢旈敓锟� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敃鈧灒濞撴凹鍨卞皬缂傚倸鍊搁崐鐟邦潩閵娾晛绠熼柛娑橈攻閸庣喖鏌ㄥ┑鍡樺窛濠㈣泛瀚换娑氣偓鐢登瑰瓭濡炪倖鍨甸幊妯虹暦濮椻偓閸┾偓妞ゆ帒瀚崑鈩冪節婵犲倸鏋ゆ俊鍙夋倐瀹曪繝鏌嗗鍡欏幈濡炪倖鍔楁慨鎾礉濠婂牊鐓熼柟鎯х摠缁€鍐煏閸パ冾伃妤犵偛娲畷婊勬媴閻熼杩樼紓鍌氬€搁崐鎼佸磹瑜版帗鍤屽Δ锝呭暞缁犳帗绻濋悽闈浶㈤柨鏇樺€濆畷顖炲Ω閳轰胶锛涢梺闈涚箞閸婃牠鎮″☉姘e亾閸忓浜鹃柣搴秵閸撴稖鈪垫繝鐢靛Х椤d粙宕滃┑瀣畺闁稿本绋愮换鍡涙煟閹达絾顥夐崬顖氼渻閵堝棙顥嗙€规洜鏁告竟鏇熺節濮橆厸鎷婚梺绋挎湰閻熴劑宕楀畝鈧惀顏堫敇閻愰潧鐓熼悗娈垮枟瑜板啴鍩ユ径濠庢僵閺夊牃鏅濋崢鐘绘⒒娴e湱婀介柛銊ヮ煼瀵偊骞栨担鐟板壒婵犮垼娉涙径鍥磻閹捐崵宓侀柛顭戝枛婵骸顪冮妶蹇曠窗闁告濞婇悰顕€宕卞☉娆忊偓鐑芥煟閹寸偍缂氶柛姗€浜跺娲箰鎼淬埄姊垮銈嗘肠閸モ晛绁﹀┑掳鍊撻懗鍓佺不妤e啯鐓曟い鎰╁€曢弸鎴犵磼閳ь剟宕橀鍡欙紲缂傚倷鐒﹀玻鍧楀Υ閹烘鐓冪憸婊堝礈濞戙垹鏋侀柛娑橈功娴犳碍淇婇悙顏勨偓鏇犫偓娑掓櫊楠炴垿宕堕鈧拑鐔兼煟閺冨倸甯剁紒鈧崟顖涚厪闁割偅绻冮ˉ婊勩亜韫囥儲瀚�

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敃鈧灒濞撴凹鍨卞皬缂傚倸鍊搁崐鐟邦潩閵娾晛绠熼柛娑橈攻閸庣喖鏌ㄥ┑鍡樺窛濠㈣泛瀚换娑氣偓鐢登瑰瓭濡炪倖鍨甸幊妯虹暦濮椻偓閸┾偓妞ゆ帒瀚崑鈩冪節婵犲倸鏋ゆ俊鍙夋倐瀹曪繝鏌嗗鍡欏幈濡炪倖鍔楁慨鎾礉濠婂牊鐓熼柟鎯х摠缁€鍐煏閸パ冾伃妤犵偛娲畷婊勬媴閻熼杩樼紓鍌氬€搁崐鎼佸磹瑜版帗鍤屽Δ锝呭暞缁犳帗绻濋悽闈浶㈤柨鏇樺€濆畷顖炲Ω閳轰胶锛涢梺闈涚箞閸婃牠鎮″☉姘e亾閸忓浜鹃柣搴秵閸撴稖鈪垫繝鐢靛Х椤d粙宕滃┑瀣畺闁稿本绋愮换鍡涙煟閹达絾顥夐崬顖氼渻閵堝棙顥嗙€规洜鏁告竟鏇熺節濮橆厸鎷婚梺绋挎湰閻熴劑宕楀畝鈧惀顏堫敇閻愰潧鐓熼悗娈垮枟瑜板啴鍩ユ径濠庢僵閺夊牃鏅濋崢鐘绘⒒娴e湱婀介柛銊ヮ煼瀵偊骞栨担鐟板壒婵犮垼娉涙径鍥磻閹捐崵宓侀柛顭戝枛婵骸顪冮妶蹇撶槣闁搞劏浜埀顒勬涧閵堟悂骞冮埡鍐<婵☆垳鍘ч獮鍫ユ⒒娴e憡鎯堟繛灞傚灲瀹曟繄浠﹂崜褜娲稿┑鐘绘涧椤戝棝鎮″☉銏$厱闁斥晛鍟慨鍥煕閺冩挾鐣甸柡灞糕偓宕囨殕閻庯綆鍓涜摫闂備浇顕栭崹鍗炍涢崘顔兼瀬鐎广儱顦粈瀣亜閹炬剚妲堕柛鏃€鍨甸~蹇撁洪鍛姷闂佺粯鍔樼亸顏嗏偓姘緲椤儻顧侀柛銊ョ-濡叉劙骞掗弬鍝勪壕闁挎繂楠告禍婵堚偓瑙勬礀閻倿寮婚悢纰辨晬婵ê鍟块顓㈡⒑鐎圭媭鍤欓梺甯秮閻涱喚鈧綆鍠楅崑鎰棯閺夋妲洪梻鍌ゅ灡缁绘繈鎮介棃娑楁勃闂佸湱枪椤兘骞婂┑鍥ュ亝闁告劏鏅滃▍鍥⒑闂堟冻绱¢柍褜鍓熷畷鎴﹀箻閹颁焦鍍甸梺缁樺姦閸撴瑩顢旈敓锟� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敃鈧灒濞撴凹鍨卞皬缂傚倸鍊搁崐鐟邦潩閵娾晛绠熼柛娑橈攻閸庣喖鏌ㄥ┑鍡樺窛濠㈣泛瀚换娑氣偓鐢登瑰瓭濡炪倖鍨甸幊妯虹暦濮椻偓閸┾偓妞ゆ帒瀚崑鈩冪節婵犲倸鏋ゆ俊鍙夋倐瀹曪繝鏌嗗鍡欏幈濡炪倖鍔楁慨鎾礉濠婂牊鐓熼柟鎯х摠缁€鍐煏閸パ冾伃妤犵偛娲畷婊勬媴閻熼杩樼紓鍌氬€搁崐鎼佸磹瑜版帗鍤屽Δ锝呭暞缁犳帗绻濋悽闈浶㈤柨鏇樺€濆畷顖炲Ω閳轰胶锛涢梺闈涚箞閸婃牠鎮″☉姘e亾閸忓浜鹃柣搴秵閸撴稖鈪垫繝鐢靛Х椤d粙宕滃┑瀣畺闁稿本绋愮换鍡涙煟閹达絾顥夐崬顖氼渻閵堝棙顥嗙€规洜鏁告竟鏇熺節濮橆厸鎷婚梺绋挎湰閻熴劑宕楀畝鈧惀顏堫敇閻愰潧鐓熼悗娈垮枟瑜板啴鍩ユ径濠庢僵閺夊牃鏅濋崢鐘绘⒒娴e湱婀介柛銊ヮ煼瀵偊骞栨担鐟板壒婵犮垼娉涙径鍥磻閹捐崵宓侀柛顭戝枛婵骸顪冮妶蹇曠窗闁告濞婇悰顕€宕卞☉娆忊偓鐑芥煟閹寸偍缂氶柛姗€浜跺娲箰鎼淬埄姊垮銈嗘肠閸モ晛绁﹀┑掳鍊撻懗鍓佺不妤e啯鐓曟い鎰╁€曢弸鎴犵磼閳ь剟宕橀鍡欙紲缂傚倷鐒﹀玻鍧楀Υ閹烘鐓冪憸婊堝礈濞戙垹鏋侀柛娑橈功娴犳碍淇婇悙顏勨偓鏇犫偓娑掓櫊楠炴垿宕堕鈧拑鐔兼煟閺冨倸甯剁紒鈧崟顖涚厪闁割偅绻冮ˉ婊勩亜韫囥儲瀚� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敃鈧灒濞撴凹鍨卞皬缂傚倸鍊搁崐鐟邦潩閵娾晛绠熼柛娑橈攻閸庣喖鏌ㄥ┑鍡樺窛濠㈣泛瀚换娑氣偓鐢登瑰瓭濡炪倖鍨甸幊妯虹暦濮椻偓閸┾偓妞ゆ巻鍋撴い顏勫暣婵″爼宕卞Ο鐑樻闂備礁鎽滄慨瀵糕偓娑掓櫇缁骞掑Δ鈧粻姘辨喐濠婂啨鈧帗绻濆顓犲帾闂佸壊鍋呯换鍐夐悩宸唵鐟滄粓宕滃☉姘潟闁圭儤顨忛弫濠囨煠濞村娅囬柛鏃戝灠椤啴濡堕崘銊т痪闂佸湱枪椤兘鐛崱娑樼睄闁割偅鎯婇埡鍛叆闁哄啠鍋撻柛搴㈠▕閻涱喖螖閸涱喒鎷绘繛鎾村焹閸嬫挻绻涙担鍐插娴犳岸姊绘担鍛靛綊鏌婇敐鍡欘洸闁割偅娲忛埀顑跨窔瀵噣宕煎┑鍫濆箰闂備礁鎲℃笟妤呭窗濮樿泛鍌ㄩ柦妯侯樈濞撳鏌曢崼婵嬵€楁鐐搭殜閺屾盯濡搁妷褌绮甸梺鍝勬噹婢у酣鍩€椤掍胶鈯曢拑閬嶆煕濞嗗繒绠伴柍瑙勫灴閹晠骞撻幒鍡椾壕闁煎鍊楅惌鎾绘煣韫囨挸甯ㄩ柛瀣尵閹叉挳宕熼鍌ゆО闂備胶枪妤犳悂濡跺灞绢棨闂備礁鎼悮顐﹀磿閺屻儲鍋傞柛鎰靛枟閳锋垿鏌涢…鎴濇珮闁稿孩鍔栭妵鍕Ψ閵壯冣叺闂佸搫澶囬埀顒€纾弳鍡涙煃瑜滈崜鐔风暦娴兼潙鍐€妞ゆ挻澹曢崑鎾存媴缁洘顫嶅┑顔筋殔濡瑩宕撻棃娑辨富闁靛牆妫欑亸鐢告煕鐎n剙浠辨い銏℃閹垽鎼归崷顓ㄧ闯闂備胶枪閺堫剟鎮疯閹疯瀵肩€涙ḿ鍘遍梺缁樕戦崜姘枔濠婂牊鐓欐い鏃傚亾閻掓寧銇勯敃鈧悺銊︾┍婵犲洤鐭楀璺猴工椤帒螖閻橀潧浠﹂悽顖涘笩閻忓啯绻涙潏鍓хК妞ゎ偄顦甸、鏃堟偄閸忓皷鎷绘繛杈剧秬婵倗娑甸崼鏇熺厱闁挎繂绻掗悾鍨殽閻愯尙绠婚柡浣规崌閺佹捇鏁撻敓锟� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敃鈧灒濞撴凹鍨卞皬缂傚倸鍊搁崐鐟邦潩閵娾晛绠熼柛娑橈攻閸庣喖鏌ㄥ┑鍡樺窛濠㈣泛瀚换娑氣偓鐢登瑰瓭濡炪倖鍨甸幊妯虹暦濮椻偓閸┾偓妞ゆ巻鍋撴い顏勫暣婵″爼宕卞Ο鐑樻闂備礁鎽滄慨瀵糕偓娑掓櫇缁骞掑Δ鈧粻姘辨喐濠婂啨鈧帗绻濆顓犲帾闂佸壊鍋呯换鍐夐悩宸唵鐟滄粓宕滃☉姘潟闁圭儤顨忛弫濠囨煠濞村娅囬柛鏃戝灠椤啴濡堕崘銊т痪闂佸湱枪椤兘鐛崱娑樼睄闁割偅鎯婇埡鍛叆闁哄啠鍋撻柛搴㈠▕閻涱喖螖閸涱喒鎷绘繛鎾村焹閸嬫挻绻涙担鍐插娴犳岸姊绘担鍛靛綊鏌婇敐鍡欘洸闁割偅娲忛埀顑跨窔瀵噣宕煎┑鍫濆箰闂備礁鎲℃笟妤呭窗濮樿泛鍌ㄩ柦妯侯樈濞撳鏌曢崼婵嬵€楁鐐搭殜閺屾盯濡搁妷褌绮甸梺鍝勬噹婢у酣鍩€椤掍胶鈯曢拑閬嶆煕濞嗗繒绠伴柍瑙勫灴閹晠骞撻幒鍡椾壕闁煎鍊楅惌鎾绘煣韫囨挸甯ㄩ柛瀣尵閹叉挳宕熼鍌ゆК闂備胶绮悧鏇㈠Χ缁嬭法鏆︽繛宸簼閺呮悂鏌eΟ鍨毢妞わ负鍔戝娲礃閸欏鍎撻梺绋匡工椤嘲顕i幎鑺ユ櫆闁伙絽鐬奸惁鍫ユ⒑濮瑰洤鐏叉繛浣冲嫮顩锋繝濠傚娴滄粓鏌¢崶銉ュ妤犵偞顨婇弻娑㈠箳閹搭垵鍚Δ鐘靛仦閿曘垽銆佸▎鎾村殐闁冲搫锕ら弫鎼佹⒒閸屾瑦绁版繛澶嬫礋瀹曟娊鏁冮崒姘鳖唵闂佽法鍣﹂幏锟�

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敃鈧灒濞撴凹鍨卞皬缂傚倸鍊搁崐鐟邦潩閵娾晛绠熼柛娑橈攻閸庣喖鏌ㄥ┑鍡樺窛濠㈣泛瀚换娑氣偓鐢登瑰瓭濡炪倖鍨甸幊妯虹暦濮椻偓閸┾偓妞ゆ巻鍋撴い顏勫暣婵″爼宕卞Ο鐑樻闂備礁鎽滄慨瀵糕偓娑掓櫇缁骞掑Δ鈧粻姘辨喐濠婂啨鈧帗绻濆顓犲帾闂佸壊鍋呯换鍐夐悩宸唵鐟滄粓宕滃☉姘潟闁圭儤顨忛弫濠囨煠濞村娅囬柛鏃戝灠椤啴濡堕崘銊т痪闂佸湱枪椤兘鐛崱娑樼睄闁割偅鎯婇埡鍛叆闁哄啠鍋撻柛搴㈠▕閻涱喖螖閸涱喒鎷绘繛鎾村焹閸嬫挻绻涙担鍐插娴犳岸姊绘担鍛靛綊鏌婇敐鍡欘洸闁割偅娲忛埀顑跨窔瀵噣宕煎┑鍫濆箰闂備礁鎲℃笟妤呭窗濮樿泛鍌ㄩ柦妯侯樈濞撳鏌曢崼婵嬵€楁鐐搭殜閺屾盯濡搁妷褌绮甸梺鍝勬噹婢у酣鍩€椤掍胶鈯曢拑閬嶆煕濞嗗繒绠伴柍瑙勫灴閹晠骞撻幒鍡椾壕闁煎鍊楅惌鎾绘煣韫囨挸甯ㄩ柛瀣尵閹叉挳宕熼鍌ゆО闂備胶枪妤犳悂濡跺灞绢棨闂備礁鎼悮顐﹀磿閺屻儲鍋傞柛鎰靛枟閳锋垿鏌涢…鎴濇珮闁稿孩鍔栭妵鍕Ψ閵壯冣叺闂佸搫澶囬埀顒€纾弳鍡涙煃瑜滈崜鐔风暦娴兼潙鍐€妞ゆ挻澹曢崑鎾存媴缁洘顫嶅┑顔筋殔濡瑩宕撻棃娑辨富闁靛牆妫欑亸鐢告煕鐎n剙浠辨い銏℃閹垽鎼归崷顓ㄧ闯闂備胶枪閺堫剟鎮疯閹疯瀵肩€涙ḿ鍘遍梺缁樕戦崜姘枔濠婂牊鐓欐い鏃傚亾閻掓寧銇勯敃鈧悺銊︾┍婵犲洤鐭楀璺猴工椤帒螖閻橀潧浠﹂悽顖涘笩閻忓啯绻涙潏鍓хК妞ゎ偄顦甸、鏃堟偄閸忓皷鎷绘繛杈剧秬婵倗娑甸崼鏇熺厱闁挎繂绻掗悾鍨殽閻愯尙绠婚柡浣规崌閺佹捇鏁撻敓锟� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敃鈧灒濞撴凹鍨卞皬缂傚倸鍊搁崐鐟邦潩閵娾晛绠熼柛娑橈攻閸庣喖鏌ㄥ┑鍡樺窛濠㈣泛瀚换娑氣偓鐢登瑰瓭濡炪倖鍨甸幊妯虹暦濮椻偓閸┾偓妞ゆ巻鍋撴い顏勫暣婵″爼宕卞Ο鐑樻闂備礁鎽滄慨瀵糕偓娑掓櫇缁骞掑Δ鈧粻姘辨喐濠婂啨鈧帗绻濆顓犲帾闂佸壊鍋呯换鍐夐悩宸唵鐟滄粓宕滃☉姘潟闁圭儤顨忛弫濠囨煠濞村娅囬柛鏃戝灠椤啴濡堕崘銊т痪闂佸湱枪椤兘鐛崱娑樼睄闁割偅鎯婇埡鍛叆闁哄啠鍋撻柛搴㈠▕閻涱喖螖閸涱喒鎷绘繛鎾村焹閸嬫挻绻涙担鍐插娴犳岸姊绘担鍛靛綊鏌婇敐鍡欘洸闁割偅娲忛埀顑跨窔瀵噣宕煎┑鍫濆箰闂備礁鎲℃笟妤呭窗濮樿泛鍌ㄩ柦妯侯樈濞撳鏌曢崼婵嬵€楁鐐搭殜閺屾盯濡搁妷褌绮甸梺鍝勬噹婢у酣鍩€椤掍胶鈯曢拑閬嶆煕濞嗗繒绠伴柍瑙勫灴閹晠骞撻幒鍡椾壕闁煎鍊楅惌鎾绘煣韫囨挸甯ㄩ柛瀣尵閹叉挳宕熼鍌ゆК闂備胶绮悧鏇㈠Χ缁嬭法鏆︽繛宸簼閺呮悂鏌eΟ鍨毢妞わ负鍔戝娲礃閸欏鍎撻梺绋匡工椤嘲顕i幎鑺ユ櫆闁伙絽鐬奸惁鍫ユ⒑濮瑰洤鐏叉繛浣冲嫮顩锋繝濠傚娴滄粓鏌¢崶銉ュ妤犵偞顨婇弻娑㈠箳閹搭垵鍚Δ鐘靛仦閿曘垽銆佸▎鎾村殐闁冲搫锕ら弫鎼佹⒒閸屾瑦绁版繛澶嬫礋瀹曟娊鏁冮崒姘鳖唵闂佽法鍣﹂幏锟� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敃鈧灒濞撴凹鍨卞皬缂傚倸鍊搁崐鐟邦潩閵娾晛绠熼柛娑橈攻閸庣喖鏌ㄥ┑鍡樺窛濠㈣泛瀚换娑氣偓鐢登瑰瓭濡炪倖鍨甸幊妯虹暦濮椻偓閸┾偓妞ゆ巻鍋撴い顏勫暣婵″爼宕卞Ο鐑樻闂備胶枪椤戝洭宕伴弽顓溾偓浣肝熸總鑺ユそ椤㈡棃宕ㄩ鍛伖闂傚倷娴囧畷鐢稿窗閹邦厾鐝堕柛鈩冪☉缁犳椽鏌eΟ鍏兼毄缁炬儳銈搁幃褰掑炊閵娿儳绁峰銈呮禋娴滄粏褰侀梺鎼炲劀瀹ュ牆鎯堥柣搴ゎ潐濞叉﹢宕曟總鍢庛劍鎷呴崷顓狀啎闂佸湱鍋撻崜姘舵偂婵傚憡鐓欐い鏃傜摂濞堟粓鏌℃担鐟板闁诡垱妫冮崹楣冨箛娴i€涙唉濠电姷鏁搁崑娑㈩敋椤撶喎鍨旈悗闈涙憸娑撳秹鏌熸潏鎹愬悅闁逞屽墾缁犳挸鐣风粙璇炬梹鎷呴梹鎰暰闂傚倷绀侀幖顐λ囬幍顔瑰亾缁楁稑鍟犻弸鏃堟煕閹捐尪鍏岀痪鎹愭闇夐柨婵嗗閻瑩鏌涘┑鍥ㄣ仢闁诡喕绮欓、娑樷堪閸愨晝浜栫紓鍌欑贰閸犳盯顢氳閸┿儲寰勯幇顒夋綂闂佺粯蓱椤旀牠宕€n喗鈷掑ù锝囨嚀閸斻倖绻涚€涙ê鍝虹€规洘鍨垮畷鐔碱敍濮樺崬濮︽俊鐐€栧濠氬磻閹剧粯鈷戦悽顖e枤閸掔増銇勯銏㈢闁圭厧婀遍幉鎾礋椤愩倕閰遍梻鍌欒兌閸嬨劑宕曟潏鈺侇棜妞ゆ挾鍠撻々鐑芥煃閸濆嫭鍣洪柍閿嬪灩閻ヮ亪顢橀悙鏉戞闂佺粯绻嶆禍顏堝蓟閻旂厧浼犻柕澹啰顐肩紓鍌欑閻焦銇旈崫銉﹀床婵犻潧顑呴悙濠囨煠缁嬭法浠涙繛鍛Ч濮婄粯鎷呴搹鐟扮闂佸搫鐫欓崨顔碱€忛梺鎸庢磵閸嬫捇妫佹径鎰厱闁哄洢鍔岄悘锟犳煟閹捐泛鏋涙鐐寸墵楠炴牠顢橀悙鍏稿寲缂傚倷绀侀ˇ閬嶅极婵犳艾钃熸繛鎴欏灩缁犲鎮楅棃娑欏暈闁告帗鐩铏规嫚閳ュ磭浠╅梺娲诲幖閸婂灝顕i锕€绠荤紓浣股戝▍銏ゆ⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敃鈧灒濞撴凹鍨卞皬缂傚倸鍊搁崐鐟邦潩閵娾晛绠熼柛娑橈攻閸庣喖鏌ㄥ┑鍡樺窛濠㈣泛瀚换娑氣偓鐢登瑰瓭濡炪倖鍨甸幊妯虹暦濮椻偓閸┾偓妞ゆ巻鍋撴い顏勫暣婵″爼宕卞Ο鐑樻闂備胶枪椤戝洭宕伴弽顓溾偓浣肝熸總鑺ユそ椤㈡棃宕ㄩ鍛伖闂傚倷娴囧畷鐢稿窗閹邦厾鐝堕柛鈩冪☉缁犳椽鏌eΟ鍏兼毄缁炬儳銈搁幃褰掑炊閵娿儳绁峰銈呮禋娴滄粏褰侀梺鎼炲劀瀹ュ牆鎯堥柣搴ゎ潐濞叉﹢宕曟總鍢庛劍鎷呴崷顓狀啎闂佸湱鍋撻崜姘舵偂婵傚憡鐓欐い鏃傜摂濞堟粓鏌℃担鐟板闁诡垱妫冮崹楣冨箛娴i€涙唉濠电姷鏁搁崑娑㈩敋椤撶喎鍨旈悗闈涙憸娑撳秹鏌熸潏鎹愬悅闁逞屽墾缁犳挸鐣风粙璇炬梹鎷呴梹鎰暰闂傚倷绀侀幖顐λ囬幍顔瑰亾缁楁稑鍟犻弸鏂库攽閻樺磭顣查柍閿嬪灴閹綊宕堕敐鍌氫壕鐎规洖娲i崫妤呮⒒娴e憡鎲搁柛鐘冲姇宀e灝鈻庨幘鏉戜患闂佺粯鍨兼慨銈夊磻閸曨厾妫柟宄扮焸閸濇椽鏌¢崨顐㈢伈婵﹥妞介弻鍛存倷閼艰泛顏繝鈷€鍐惧殶闁逞屽墲椤煤濡厧鍨濈€广儱娲犻崑鎾存媴閸愩劋姹楅梺閫炲苯澧紒瀣笒閻滃宕稿Δ鈧崒銊ノ旈敐鍛殲闁抽攱鍨块弻娑樷槈濮楀牆濮涚紓浣哄У閹瑰洭骞冨Δ鈧~婵嬫偂鎼粹檧鎷梻浣虹《閺備線宕戦幘鎰佹富闁靛牆妫楅崸濠囨煕鐎n偅灏伴柕鍥у椤㈡﹢鎮╅幓鎺戠婵°倗濮烽崑娑㈠疮閹绢喚宓侀柛鈩冨嚬濡茬兘姊虹悰鈥充壕婵炲濮撮鍡涙偂閺囥垺鐓忓璺虹墕閻忣亝绻涢崨顔藉鞍缂佺粯鐩鍫曞箣濠垫劒绱旀繝娈垮枛閿曘劌鈻嶉敐澶婄闁告洦鍨版儫闂侀潧顧€婵″洩銇愬鑸碘拻濞达絿鍎ら崵鈧梺鎼炲€栭悧鐘荤嵁韫囨稒鏅搁柨鐕傛嫹

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敃鈧灒濞撴凹鍨卞皬缂傚倸鍊搁崐鐟邦潩閵娾晛绠熼柛娑橈攻閸庣喖鏌ㄥ┑鍡樺窛濠㈣泛瀚换娑氣偓鐢登瑰瓭濡炪倖鍨甸幊妯虹暦濮椻偓閸┾偓妞ゆ巻鍋撴い顏勫暣婵″爼宕卞Ο鐑樻闂備胶枪椤戝洭宕伴弽顓溾偓浣肝熸總鑺ユそ椤㈡棃宕ㄩ鍛伖闂傚倷娴囧畷鐢稿窗閹邦厾鐝堕柛鈩冪☉缁犳椽鏌eΟ鍏兼毄缁炬儳銈搁幃褰掑炊閵娿儳绁峰銈呮禋娴滄粏褰侀梺鎼炲劀瀹ュ牆鎯堥柣搴ゎ潐濞叉﹢宕曟總鍢庛劍鎷呴崷顓狀啎闂佸湱鍋撻崜姘舵偂婵傚憡鐓欐い鏃傜摂濞堟粓鏌℃担鐟板闁诡垱妫冮崹楣冨箛娴i€涙唉濠电姷鏁搁崑娑㈩敋椤撶喎鍨旈悗闈涙憸娑撳秹鏌熸潏鎹愬悅闁逞屽墾缁犳挸鐣风粙璇炬梹鎷呴梹鎰暰闂傚倷绀侀幖顐λ囬幍顔瑰亾缁楁稑鍟犻弸鏃堟煕閹捐尪鍏岀痪鎹愭闇夐柨婵嗗閻瑩鏌涘┑鍥ㄣ仢闁诡喕绮欓、娑樷堪閸愨晝浜栫紓鍌欑贰閸犳盯顢氳閸┿儲寰勯幇顒夋綂闂佺粯蓱椤旀牠宕€n喗鈷掑ù锝囨嚀閸斻倖绻涚€涙ê鍝虹€规洘鍨垮畷鐔碱敍濮樺崬濮︽俊鐐€栧濠氬磻閹剧粯鈷戦悽顖e枤閸掔増銇勯銏㈢闁圭厧婀遍幉鎾礋椤愩倕閰遍梻鍌欒兌閸嬨劑宕曟潏鈺侇棜妞ゆ挾鍠撻々鐑芥煃閸濆嫭鍣洪柍閿嬪灩閻ヮ亪顢橀悙鏉戞闂佺粯绻嶆禍顏堝蓟閻旂厧浼犻柕澹啰顐肩紓鍌欑閻焦銇旈崫銉﹀床婵犻潧顑呴悙濠囨煠缁嬭法浠涙繛鍛Ч濮婄粯鎷呴搹鐟扮闂佸搫鐫欓崨顔碱€忛梺鎸庢磵閸嬫捇妫佹径鎰厱闁哄洢鍔岄悘锟犳煟閹捐泛鏋涙鐐寸墵楠炴牠顢橀悙鍏稿寲缂傚倷绀侀ˇ閬嶅极婵犳艾钃熸繛鎴欏灩缁犲鎮楅棃娑欏暈闁告帗鐩铏规嫚閳ュ磭浠╅梺娲诲幖閸婂灝顕i锕€绠荤紓浣股戝▍銏ゆ⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敃鈧灒濞撴凹鍨卞皬缂傚倸鍊搁崐鐟邦潩閵娾晛绠熼柛娑橈攻閸庣喖鏌ㄥ┑鍡樺窛濠㈣泛瀚换娑氣偓鐢登瑰瓭濡炪倖鍨甸幊妯虹暦濮椻偓閸┾偓妞ゆ巻鍋撴い顏勫暣婵″爼宕卞Ο鐑樻闂備胶枪椤戝洭宕伴弽顓溾偓浣肝熸總鑺ユそ椤㈡棃宕ㄩ鍛伖闂傚倷娴囧畷鐢稿窗閹邦厾鐝堕柛鈩冪☉缁犳椽鏌eΟ鍏兼毄缁炬儳銈搁幃褰掑炊閵娿儳绁峰銈呮禋娴滄粏褰侀梺鎼炲劀瀹ュ牆鎯堥柣搴ゎ潐濞叉﹢宕曟總鍢庛劍鎷呴崷顓狀啎闂佸湱鍋撻崜姘舵偂婵傚憡鐓欐い鏃傜摂濞堟粓鏌℃担鐟板闁诡垱妫冮崹楣冨箛娴i€涙唉濠电姷鏁搁崑娑㈩敋椤撶喎鍨旈悗闈涙憸娑撳秹鏌熸潏鎹愬悅闁逞屽墾缁犳挸鐣风粙璇炬梹鎷呴梹鎰暰闂傚倷绀侀幖顐λ囬幍顔瑰亾缁楁稑鍟犻弸鏂库攽閻樺磭顣查柍閿嬪灴閹綊宕堕敐鍌氫壕鐎规洖娲i崫妤呮⒒娴e憡鎲搁柛鐘冲姇宀e灝鈻庨幘鏉戜患闂佺粯鍨兼慨銈夊磻閸曨厾妫柟宄扮焸閸濇椽鏌¢崨顐㈢伈婵﹥妞介弻鍛存倷閼艰泛顏繝鈷€鍐惧殶闁逞屽墲椤煤濡厧鍨濈€广儱娲犻崑鎾存媴閸愩劋姹楅梺閫炲苯澧紒瀣笒閻滃宕稿Δ鈧崒銊ノ旈敐鍛殲闁抽攱鍨块弻娑樷槈濮楀牆濮涚紓浣哄У閹瑰洭骞冨Δ鈧~婵嬫偂鎼粹檧鎷梻浣虹《閺備線宕戦幘鎰佹富闁靛牆妫楅崸濠囨煕鐎n偅灏伴柕鍥у椤㈡﹢鎮╅幓鎺戠婵°倗濮烽崑娑㈠疮閹绢喚宓侀柛鈩冨嚬濡茬兘姊虹悰鈥充壕婵炲濮撮鍡涙偂閺囥垺鐓忓璺虹墕閻忣亝绻涢崨顔藉鞍缂佺粯鐩鍫曞箣濠垫劒绱旀繝娈垮枛閿曘劌鈻嶉敐澶婄闁告洦鍨版儫闂侀潧顧€婵″洩銇愬鑸碘拻濞达絿鍎ら崵鈧梺鎼炲€栭悧鐘荤嵁韫囨稒鏅搁柨鐕傛嫹