国家跳水队教练揭秘标准:高快美直小

明星玩跳水着实让大众很欢乐。有的人身体弯曲着栽进水里,有的则硬邦邦地头啃地般砸进水里,有的人赢得不少观众的欢呼和掌声。所谓外行看热闹,内行看门道。究竟怎样的动作才算优秀?普通人学跳水两三周也能学好吗?记者就这些问题采访了原国家跳水队教练于芬。 □记者孙立民

跳水动作以何为“美”?高、快、美、直、小

看专业跳水队员比赛,经常听解说员说“水花压得好”。我们普通人则感觉水花越小、动作越复杂得分越高。那么,怎样从专业角度看跳水跳得漂不漂亮?于芬教练介绍,跳水动作大概只有一两秒时间,从专业角度说,这个衡量标准可以用五个字形容,就是“高、快、美、直、小”。

“高”是指起跳做得好。跳水一般都需要充分的起跳高度,为的是保证在空中有足够时间完成动作。

在空中完成动作时还要做到“快”,也就是动作完成的流利、顺畅。如果速度慢,很可能落入水中时动作还没做完,这样就会失分了。

“美”是从整体的表现来看的。跳水动作对身体的姿态、动作的细节都有严格要求,即使在快速的翻腾和转体中,依然要求正确和优美,不能走形。“直”,一是身体要全部伸直,两腿并拢,脚尖绷直,两臂伸直上举,与身体成一条直线;二是入水时身体要和水面垂直或接近垂直,不能倾斜。“小”就是我们多数人所知道的,入水时水花要压得小。

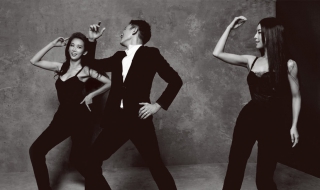

观看跳水比赛时,运动员因动作整体协调展示出的美,以及各种高难度动作中带来的变化都给人以美的享受。相比专业运动员的竞技性跳水,明星跳水更多是一种娱乐,有的是简单的跳水动作,有的也可能是一种表演性跳水。于芬表示,表演性的跳水就像舞蹈一样,跳水动作会根据自己拟定的主题去编排,具体内容跟想表达的东西有关。“表演性跳水虽没有竞技跳水的专业性,但对推广跳水运动也是件好事。 ”

普通人学跳水一般需多长时间?至少要四个月

看明星跳水,一些年轻人也心里痒痒,先前比较小众的体育项目一下子变得大众起来。游泳馆里咨询跳水的也多了,家长打算让孩子学跳水的也多了。但在于芬看来,普通人参与跳水也不是那么容易,“跳水需要专业的场地,专业的器械,还要有专业的指导才行,这可不像跑步那样,随便找个场地就能跑。 ”

于芬担任国家队教练时曾培养出伏明霞、郭晶晶等多名世界冠军,现在清华大学跳水队担任总教练,也接触过一些非专业队员。于芬介绍,即便是非专业性的学习跳水的人,学习训练的内容也需要专业的态度。“对专业运动员来说,跳水有七个技术环节,但普通人学习跳水,一般也要有四个技术环节,包括助跑、起跳、空中姿势和入水动作,这些内容都需要系统学习和训练。 ”

娱乐节目中明星大概只用了一个月的时间就走上跳台。那业余爱好者需要多久才能学会?“对初学者来说,至少需要一个学期,也就是四个月的时间吧。 ”于芬说,需要掌握技术要领,同时也需要相应的训练。跳水比赛中运动员从起跳到入水,中间动作衔接连贯平稳,都是因为经过了相当时日的训练,这不是几周的速成训练就能实现的。

跳水为啥需要“童子功”?对身体柔软度有要求

在江苏卫视的跳水节目中,沙宝亮的空中翻腾动作受到观众好评,甚至有人惊呼“简直就是国家队的水平! ”后来有媒体报道,沙宝亮在8岁时被送进艺校学习杂技,还曾作为杂技团的小童星拿过法国世界未来杂技节“金奖”。正是这个杂技功底,让他敢于挑战这种有难度的动作。和沙宝亮一样,很多参加节目的明星都有跳舞或武术功底,身体柔软度都很好。

有人说,跳水是公认的童子功。和跳舞一样,跳水需要运动员身体具有一定的柔软度,所以必须从小练起才行。

●前四组三位数

第一位 动作组别第二位 飞身动作0:没有飞身动作1:有飞身动作第三位 翻腾周数1:半周 2:一周 3:一周半 4:两周……如“201”2:第二组向后跳水0:没有飞身动作1:翻转半周

●第五组四位数

第一位数字5:转体跳水第二位:翻腾转体的方向第三位:翻腾周数第四位:转体周数如“5136”5:第5组转体跳水1:用第1组向前跳水的方向完成翻腾转体3:翻腾一周半6:转体三周

●第六组三或四位数

第一位数字6:表示臂力动作第二位:臂立跳水的方向第三位:翻腾周数第四位:转体周数(没转体动作的只有3位数)如“614”6:第6组臂立跳水1:用第一组向前跳水方向翻腾4:表示翻腾两周如“6243”6:臂力动作2:向后翻腾4:翻腾2周3:转体1周半

科学跳水,才能更美

看跳水时,也许很多人从未想过用科学角度去解释一些问题。事实上,做前后翻滚的运动员如何能在此后“凭空创造”出围绕身体纵轴的旋转,这一点让很多物理学家也匪夷所思。在科学松鼠会网站上有一篇摘自《奥运中的科技之光》(赵致真著)的文章,其中详述的一些物理原理,让很多人第一次深刻探究了一番跳水的奥秘。

走板,要踩在点上

作为挠度很大的弹性体,跳板下压时能把运动员踩板的动能变成弹性势能储存起来,然后在起跳时释放,将运动员“弹”向空中。而得心应手地驾驭跳板却并非简单的事。

以平衡位置为原点,在弹性回复力作用下产生的来回振动叫简谐振动。跳板在运动员脚下的起伏低昂便是典型的简谐振动,因此走板动作必须与跳板的固有频率合拍,要按跳板“忽悠”的节奏走,也就是让步频和跳板的基频共振,达到“合板”状态,从而获得动能的叠加和积累。如果步伐快慢和跳板的升沉发生频率错位,就会带来相互力量的冲撞抵消,出现“踩死板”的现象。

水花到底怎么压?

到底怎么入水水花才小?双手合拢呈流线型?“冰棍”式跳水?实验表明,楔形物体坠入池中时,由于水的不可压缩性,便沿着阻力最小的方向寻找出路,楔形物的斜面便是这个方向。而和方形物体碰撞的水主要横向运动,因受到四周水的压力无法冲腾而起,这便是掌心向下水花小的原因。

从10米跳台入水时,瞬间速度达每秒15米,手部承受相当的压力,运动员在实践中创造了不同的手型组合适应不同情况。由于入水时身体在空中的旋转很难完全停止,手掌就需要调整方向而不能只是平行于水面,这就是精巧微妙、“细节决定成败”的压水花技术。

淋浴究竟是为了什么?

运动员出水后的淋浴行为让很多人好奇。为了“冲掉氯”?为了暖和?

跳水运动员在上一跳和下一跳的动作之间都呆在泳池外,这时他们需要保持身体的温度;多数情况下泳池中水的温度和空气中的温度是不同的。冷热温差会导致肌肉发紧(不利于运动员水平的发挥),为避免这种情况,运动员每完成一个动作之后就需要通过热水冲淋或者盆浴的方式保持体温。据《新闻晚报》报道

閻ф槒娴囧銈嗘瀮閸欘亙璐熼幓鎰返娣団剝浼呴崣鍌濃偓鍐跨礉楠炴湹绗夐悽銊ょ艾娴犺缍嶉崯鍡曠瑹閻╊喚娈戦妴鍌氼洤閺堝闀滈弶鍐跨礉鐠囧嘲寮烽弮鎯颁粓缁粯鍨滄禒顒婄窗tousu@nvwu.com

- 上一篇娱乐文章: 陕西春晚获大奖 抓住本地特色获得认可

- 下一篇娱乐文章: 张俪片场花絮照曝光戏外搞怪卖萌

閻㈤鏁撻崚鍡樺閸氬海娈戠悰銊у箛 閻㈣渹姹夐崚鍡樺閸氬海娈戠悰銊у箛娴犲绮�

閸掓艾顦╃€电钖勯幀搴濈疄婢х偠绻橀幇鐔稿剰 閸掓艾顦╃€电钖勬晶鐐插閹扮喐鍎忛惃鍕煙濞夛拷

閹簼绠為幍宥堝厴鐠佲晞闊╅弶鎰綁缁毖嗗毀 閼冲€燁唨闊偅娼楅崣妯兼彛閼峰娈戦幎鈧锟�

閻㈣渹姹夐惃鍕窗閺堝顑嶅鐑樻Ц閸犳粍顐介崥锟� 閻㈣渹姹夐惃鍕窗閺堝顑嶅鐑樻Ц娑撳秵妲搁崰婊勵偨

閻喛鍋嗙紓鐑樻寜閹簼绠炵悰銉︽寜 閻喛鍋嗙紓鐑樻寜鎼存棁顕氭俊鍌欑秿鐞涖儲鎸�

楠炵浜ゆ禍铏规瘖閼层倛鈧礁瀵查懗鑺ヤ划婢跺秴鎮� 楠炵浜ゆ禍铏规瘖閼层倛鈧礁瀵查懗鎴掔瑝閼宠姤浠径锟�

娴犫偓娑斿牆褰傞懝鏌モ偓鍌氭値閸嬪繘绮﹂惃鍕偝閻拷 闁倸鎮庨崑蹇涚拨閻ㄥ嫬銈抽悽鐔烘畱閸欐垼澹婇幒銊ㄥ礃

婵″倷缍嶆穱婵囧瘮閻喛鍋嗗瀛橀紟 閹孩鐗辨穱婵囧瘮閻喛鍋嗗瀛橀紟

婵″倷缍嶆穱婵囧瘮閸楀嘲褰傞惃鍕祹鎼达拷 娣囨繃瀵旈崡宄板絺閻ㄥ嫬宓庢惔锔炬畱閺傝纭�