纪录片回顾展:有一种进步叫落后

5月25日,在复旦大学蔡冠森报告厅,“万语清影中国纪录片巡礼”迎来了第15场活动——张以庆纪录片作品回顾展,当天连续放映了张以庆3部知名作品《舟舟的世界》、《英和白》、《幼儿园》,以及他的新片《听禅》。这4部作品每部都在国内外获得热烈反响。

从拍摄唐氏综合征患者(该病是由先天因素造成的智能障碍)和音乐之间关系的《舟舟的世界》、人与熊猫之间复杂感情依赖的《英和白》,到以儿童世界折射大人世界的《幼儿园》,再到将一个理想社会的憧憬寄托在佛山的《听禅》,张以庆都以强烈的个人风格和敏感细腻的镜头语言,记录并诉说着他理想世界中的纯粹和真诚。

应邀参加活动的嘉宾作家陈丹燕评价说,“重看张以庆的作品,让我有了这样的感触;好的纪录片有点像照片,永远存在被忽略的细节,随着读者阅历的增加,或者随着时代的变化,那些被忽略的东西,那些被偶然记录下来的东西会散发出持久的生命力。”

《听禅》是

命题作文里的自由发挥

《听禅》是张以庆在去年接到的一个“命题作文”。时间、周兵、张以庆、孙增田、梁碧波、陈真、李汝建、王韧、干超、张元10位中国著名纪录片导演受邀各拍了10部风格各异的10分钟短片,“作文”的题目是“佛山”。这一系列名为《看佛山》,涉及宗教、历史、陶瓷、冶炼、粤剧、粤菜、功夫、山水、市井、民俗、现代制造等领域。虽然张以庆身为武汉电视台的纪录片导演,对命题作文不太陌生,但他仍非常“较真”,“对我来说,大家拿到了同样的题目,同样限定好的时间,就像一个比赛,很好玩!”他希望能够突破自己,对自己提出了更高的要求。“佛山的历史文化元素太多了,他们其他人都是选择性地拍一个或者是几个,但是我就想,能不能把所有的东西都放进去,虽然总说不能什么都搁,最后什么都表达不出来,但我还真的想试试。” 张以庆想尽力抓取可视、可听、可感的特有元素,像自梳女(指女性把头发像已婚妇女一样自行盘起,以示终身不嫁、独身终老)、武术、顺德名厨等等元素,以一个古代女子作为贯穿,力图诠释一个佛在佛山、禅在人心的想法,并且他找来最好的录音师,试图通过很棒的声音,传达出“听”的意境。他认为这样的片子,应该不仅仅是赞美,也是一种借鉴,进而将一个理想社会的憧憬寄托在佛山这个美好的地方。他最想表达“禅是无言的宗教,只要用心、什么都是禅。况且,佛山的名字简称就是‘禅’”。

陈丹燕坦言自己似乎看不太懂,但她认为《听禅》直觉上给人感觉很诗意。“纪录片、写诗、做广播是最有诗意的事情。现在我知道,纪录片可以有各种各样的形式,有点像作家在写作,写虚构的作品,这个创作过程很纯粹,我只是保留和描绘,至于它以后会不会发酵成什么,这和读者有很大关系,看不懂不是创作者的责任,也许《听禅》还很新,可能过了许多年,我再重新看,就像看《舟舟的世界》,我会有新的理解。”陈丹燕说。

创作时的放任

可以维持作品的生命力

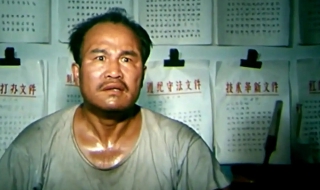

《舟舟的世界》是张以庆在1997年历时10个月跟踪记录拍摄完成的,舟舟(原名胡一舟)是武汉交响乐团大提琴手胡厚培的儿子,特殊的身体条件使他对音乐有着一种超常的敏感,他总在乐队演出的侧幕条内完成自己的演出。在某种意义上,本片讲述的是一个唐氏儿和音乐的故事。尊重一切生命、强调生命的质量、推崇人文的关怀和人与环境的关系是本片在理性层面上的思考。有观众说,看《舟舟的世界》很像看《阿甘正传》。陈丹燕说:“我很早就看过,舟舟非常打动我,昨天又看了一遍,我现在不是为孩子而感动,而是为他周围的艺术家。那个时代,艺术末路的时候,艺术家给了一个孩子那样的关怀,而且这个孩子可能是最不能理解他们的,我现在体会出,那里有一种处境相同的东西,现在孩子已经退到后面,像影子一样,环境已经凸现出来。导演起初在拍的时候可能不知道所拍的东西到后来会发酵成什么,所以,我有个体会,在创作时放任很重要,也许拍的时候你不知道那是什么,但过很多年以后,你会发现它的魅力。”陈丹燕进一步解释说,“张导片中的光是1990年代的光,经历过1990年代的人就会发现现在的光太亮了,1990年代那个感觉就像巴尔扎克的小说,一个时代即将要过去,那个时代是前经济时代,也是农业时代没落的时候,《舟舟的世界》实际上描述的是一群艺术家和一个智障孩子之间的关系。舟舟的故事如果发生在现在,很快就会被商业化,被用来炒作,但当时这群艺术家对舟舟的放任和保全赋予这个片子以生命力,所以我认为张导应该是很欣慰的。”

《舟舟的世界》、《英和白》在最初面世的时候,其实存在着很大争议,《舟舟的世界》中有近乎小说似的旁白。例如,“画画不是舟舟的专业,但是他画画的方式却显得十分专业。”《英与白》中大量熊猫英英看电视的主观镜头,被认为“偏离纪录片真实记录”、“主观渲染太多”、“猎奇”——这些评论都让张以庆的作品在当时充满争议性。

“纪录片的主观客观其实是个伪命题,但对于猎奇,我开始是意识到的,所以非常谨慎。所以在乐团等了一年才拍,《英和白》里的电视机,也是我在那儿待了半年后发现了这个元素。这些都是我等待了很久之后,才找到的背后的真实。”张以庆很赞同陈丹燕的观点,他认为《舟舟的世界》实际上表达的是人和环境的故事,“一开始我在观察的时候发现,因为全乐团的人都是拿60%工资,他们在排练时候的状态简直快躺在小提琴上了,但有一个眼神专注却没有一分钱回报的人——舟舟。乐团把他当作编制内的一员,这种情感实在是很感人。如果让我再拍,恐怕会拍一个荒诞式作品,舟舟变正常了,他会讨价还价了——社会就是这样把你改造了。我总结出这样一句话:有一种进步叫落后,有一种落后叫后现代。”

总是回到“孩子”这个本源

虽然没有受过高等教育,但张以庆一直爱好文学,他自嘲道,“我以前是文学青年,现在是文学中老年。”他在《舟舟的世界》中使用了大量的旁白,对于旁白是否会削减影像的价值,张以庆说:“我写的每一句都字斟句酌,不能有一个字是多余的,这对于我与观众之间的正确交流起到了关键作用,不光是旁白,包括音乐都是传达与沟通最重要的手段。”拍纪录片的张以庆只看小说,文本的重要性对于他来讲不亚于镜头。他曾对他的研究生说,“这两年,我们只干两件事,第一个是关于审美经验的不断积累,另一个是审美的边际不断地扩大,只要把这两个弄扎实了,今后上任何一个台阶都会非常好。”他说,“为什么课堂上老师教的一样,学生的成果却不一样,因为教的都是规定动作,到了社会上却是自选动作,而有时候你后来的创作基本上是要颠覆你学的规定动作。”

复旦大学吕新雨教授认为张以庆的审美表达,正是张以庆作为文学的写作者在纪录片中的表达。“他总是回到孩子这个本源。从孩子折射当代社会,虽然主观投射非常强烈,看似违背了真实,但是恰恰在文本和现实紧张的状态下,做到了二者之间的抗衡。最后的《听禅》是大写意,非常的唯美,也沿袭了张以庆的纪录片美学追求。”

孩子是张以庆作品中最重要的元素。陈丹燕坦承自己其实最喜欢看《幼儿园》,因为她自己的孩子也是两岁的时候送到了全托,到现在还记得她女儿第一个星期回家的时候,嗓子全哑了,老师告诉她女儿绝食了,只会说一句话,“我妈妈叫陈丹燕,打电话给我妈妈,让她接我回家。”“我看的时候很惊讶,原来我女儿经历的是这样的。如果我不是她的母亲,而是一个旁观者,就像片子里所说的,你看的也许是你自己——进入社会的过程就是这样一个过程。我是我姑妈带大的,我姑妈97岁的时候,每天我去看她,她也像小朋友一样在那里等我,其实这是生命的一个循环。它有种诗性的东西。”

舟舟现在组了一个乐团,虽然他母亲去世了,但是他现在可以靠演出来养活自己,熊猫英英在前几年就去世了,驯兽员白虽然很伤心,但是她又养了熊猫,她的生活还是和外界没有什么接触,至于幼儿园里的小朋友,都长大了。张以庆最后告诉早报记者,“每年快到六一,总有人会打电话要我说说《幼儿园》,十几年了,它为什么还能受到关注,也许因为还有它的价值,也许重新看一遍,又会解决一些从前没有解决的问题。”至于为什么这些年不怎么拍片子了,张以庆回答说,“也许,我想说的话都在这些片子里说过了。你们都能够在片子里找到答案。”

閻ф槒娴囧銈嗘瀮閸欘亙璐熼幓鎰返娣団剝浼呴崣鍌濃偓鍐跨礉楠炴湹绗夐悽銊ょ艾娴犺缍嶉崯鍡曠瑹閻╊喚娈戦妴鍌氼洤閺堝闀滈弶鍐跨礉鐠囧嘲寮烽弮鎯颁粓缁粯鍨滄禒顒婄窗tousu@nvwu.com

- 上一篇娱乐文章: 《大明猩》学好莱坞 《开心超人》合家欢

- 下一篇娱乐文章: 于谦《大片》搞笑 黑道大哥形象走红

閻㈤鏁撻崚鍡樺閸氬海娈戠悰銊у箛 閻㈣渹姹夐崚鍡樺閸氬海娈戠悰銊у箛娴犲绮�

閸掓艾顦╃€电钖勯幀搴濈疄婢х偠绻橀幇鐔稿剰 閸掓艾顦╃€电钖勬晶鐐插閹扮喐鍎忛惃鍕煙濞夛拷

閹簼绠為幍宥堝厴鐠佲晞闊╅弶鎰綁缁毖嗗毀 閼冲€燁唨闊偅娼楅崣妯兼彛閼峰娈戦幎鈧锟�

閻㈣渹姹夐惃鍕窗閺堝顑嶅鐑樻Ц閸犳粍顐介崥锟� 閻㈣渹姹夐惃鍕窗閺堝顑嶅鐑樻Ц娑撳秵妲搁崰婊勵偨

閻喛鍋嗙紓鐑樻寜閹簼绠炵悰銉︽寜 閻喛鍋嗙紓鐑樻寜鎼存棁顕氭俊鍌欑秿鐞涖儲鎸�

楠炵浜ゆ禍铏规瘖閼层倛鈧礁瀵查懗鑺ヤ划婢跺秴鎮� 楠炵浜ゆ禍铏规瘖閼层倛鈧礁瀵查懗鎴掔瑝閼宠姤浠径锟�

娴犫偓娑斿牆褰傞懝鏌モ偓鍌氭値閸嬪繘绮﹂惃鍕偝閻拷 闁倸鎮庨崑蹇涚拨閻ㄥ嫬銈抽悽鐔烘畱閸欐垼澹婇幒銊ㄥ礃

婵″倷缍嶆穱婵囧瘮閻喛鍋嗗瀛橀紟 閹孩鐗辨穱婵囧瘮閻喛鍋嗗瀛橀紟

婵″倷缍嶆穱婵囧瘮閸楀嘲褰傞惃鍕祹鎼达拷 娣囨繃瀵旈崡宄板絺閻ㄥ嫬宓庢惔锔炬畱閺傝纭�