- 婵犵數濮烽。钘壩i崨鏉戠;闁规崘娉涚欢銈呂旈敐鍛殲闁稿顑夐弻锝呂熷▎鎯ф閺夆晜绻堝铏规崉閵娿儲鐝㈤梺鐟板殩閹凤拷

- 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾圭紒瀣紩濞差亜围闁糕檧鏅滈鏃堟⒑瑜版帗锛熺紒璁圭節瀵偅绻濋崶銊у弳闂佺粯娲栭崐鍦偓姘炬嫹

- 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾圭紒瀣紩濞差亜围闁搞儺浜滃皬闂備礁鍚嬬粊鎾疾濠靛牏鐭嗗┑鐘叉处閻撱儵鏌i弴鐐测偓鍦偓姘炬嫹

- 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢敂钘変罕闂佺硶鍓濋悷褔鎯岄幘鑸靛枑闁绘鐗嗙粭鎺楀炊閹绢喗鈷戦悹鎭掑妼濞呮劙鏌熼崙銈嗗

- 闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒夋晪闁哄稁鍘奸崹鍌毭归崗鍏肩稇缂佺姷濞€閻擃偊宕堕妸褉妲堢紓浣插亾濠㈣埖鍔栭悡銉╂煟閺囩偛鈧湱鈧熬鎷�

- 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋鐐叉疇濞存粎鎳撻…璺ㄦ崉閾忓湱浼囨繛鎴炴尭缁夊綊寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�

- 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倸鈹戦悩瀹犲缂佹劖顨婇弻鐔兼焽閿曗偓婢х粯绻涢幘鎰佺吋闁哄被鍔戦幃銈夊磼濞戞﹩浼�

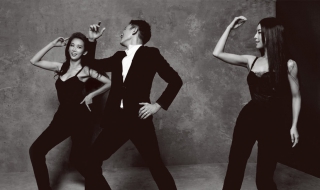

田朴珺谈马未都:文学时代的F4和周杰伦

田朴珺(资料图)

专栏标题: 马未都不为人知的几件小事

曾有人称马先生是“收藏界的相声演员”,如果你跟他聊过天,就会知道所言甚是,基本上整个聊天的过程就是笑声不断,笑完还得说一句“您太逗了”,才算尽兴。跟马先生吃过几次饭,其中一次难得他有雅兴聊聊人生往事,一桌人从午餐开始就笑个不停,一直笑到太阳偏西才算打住。笑归笑,难得的是那些事,不但有趣,还有回味。

一个是他20多岁当铣工时的故事。他当时是在北京的第七机械部二院,航天工业,属于保密单位。上世纪80年代初,那是个挺不赖的工作。我查了查铣工的准确解释,“铣工就是根据设计零件图纸用铣床(加工零件的设备)进行零件加工的技术工人。铣工在制造业是很重要的工种,属于特种工具零件复杂的加工工序……”用他自己的话说,就是并非重复劳动,每天根据不同的图纸加工不同的零件。正因技术含量较高,所以工作有一定的灵活度,每接一个活儿,都会有专人为他估计工时,他手快脑子快,总是能提前完成,腾出一大块自由时间去图书馆看书。他几乎天天去,巨大的图书馆永远都只有他一个人,所有书开架,随便看。没正经上过学的他就是这么完成了自我教育,他当铣工的五年,就像上了五年大学,类似于《中国陶瓷史》这样的大部头都是在那儿啃下来的,基础打得很扎实。

在图书馆里有很多难忘的时候,“我在英文版的百科全书里第一次看到毛泽东跟蒋介石笑容满面碰杯的照片,大高脚杯,我都震惊了。我小时候一直觉得蒋介石是公敌,他们俩怎么能碰杯啊?那个年月,吓得自己心里呯呯直跳,一个人在那里面愣了好长时间。”国共合作的历史,后来才慢慢理解了。

要想了解他那段铣工生活的状态,可以看看他的成名作《今夜月儿圆》,那篇小说1981年发表在《中国青年报》上,26岁的他得以调动到中国青年出版社做文学编辑,改变了命运。当时的《中国青年报》发行量500万份,一份报纸10个人看,半个亿的人看过了那篇占了一整版的小说。在那个文学当道的时代,他一夜之间成了F4和周杰伦。他写的是一个手快脑子快的工人如何被全车间的“间花”设计倒追的故事,非常有那个年代欢欢喜喜的气氛。

还有一个是他30多岁拍电视剧挣了钱的故事。那时候他刚结束了10年的文学编辑生涯,又掺合好几个人写了一部大红大紫但没挣到钱的电视剧《编辑部的故事》(一集稿费300块),迅速醒悟过来后的一帮人,自己当老板开拍《海马歌舞厅》。

在八十年代,文学圈就像今天的电影圈那么热闹,他所在的中国青年出版社是仅次于人民文学出版社的第二大社,他又是里面最得力的文学编辑,编辑部里他一个人的编辑量是另外一堆人总和的好几倍。他是王朔第一本小说集的编辑,刘震云、苏童、莫言、余华等当时的这批青年作家都跟他来往密切。后来他们成立的海马影视创作中心,王朔是干事长,他是秘书长,第一部戏《海马歌舞厅》,王朔、刘震云、梁左、海岩这些大牌作家,一人一集轮着写。他说那部戏是真的赚了钱,那时没有植入广告的概念,山东烟台一家钟表厂来谈合作,厂家说把一台钟放在海马歌舞厅的门口,我给一百万。片方问,那你们要什么回报呢?厂家说,我投资。片方又问,那你们投资要什么回报呢?厂家急了说,我投资!还是马先生第一个反应过来了,赶紧接茬儿,“投资好啊!你就投资吧!”这么一句,才算把一百万拿下了。

再有一个是他劝李嘉诚做收藏的故事。那是九十年代,他在北京琉璃厂有个店,李嘉诚来店里看古董,先问有没有地方能带他吃个饭,说想吃碗面。马先生带他去胡同里的一个小院,真的就只请他吃了一碗面,一碟榨菜。李嘉诚吃完非常高兴,还问那榨菜是什么。吃完饭去店里看货,李看中了一盒明代的象牙象棋,上好货色。“他说很喜欢,我说您就买吧!他说多少钱,我说标价四万块,给您打一个六折。六折是我主动打的最低折,我就不想赚他的钱,他特别牛,还说贵。我就愣了,我说是这样,您要喜欢我送给您,但我不能赔钱卖给您,这是原则。我说您卖那楼不也都赚钱吗?然后他就乐了,乐了以后就付钱了,他只是要这么个过程。”听他这么一说,我也偷乐,觉得自己也有当富翁的潜力。因为我也爱侃价。

马先生说当时劝李嘉诚做收藏,一年一个亿,做自己的私人博物馆。“我当时老幻想着有一个大企业家,人家有钱,突然找我,说我想做一个好的博物馆,你能不能帮我做一个计划?”马说西方很多大富豪都是大收藏家,但很奇怪,华人的一流富豪中没有一个是真正在成系统地做收藏的,至今如此。“我当初试图劝李嘉诚,我说您一年拿一个亿,对他不多的,十年是一个非常好的博物馆,我帮您做。”可惜没有成功。

后来,他的观复博物馆坚持下来,特别是2008年之后社会大环境改善,博物馆越做越顺。他到世界各地看一些财富家族的私人博物馆,越来越有感触。他特别讲到王安,“王安曾经是美国非常富有的人,如果他不走错路,他的企业很可能就是今天的微软。美国40岁以上的人中很少有不知道王安的,但年轻一代却几乎没有人知道他。唯一留下的,只有三个图书馆。”而摩根、洛克菲勒、哈默、盖蒂、卡耐基这些大家族的博物馆和图书馆,却成为整个国家的文化财富,实现了某种永恒价值。

对他自己来说,他也希望盖棺定论之时,人们能说,这个人曾经做过这样一件事,这件事起码能够留下来。

“我自己也知道,我的经历无法复制,我是可丁可卯地赶上了一个时代,我算算我25岁到35岁,我最好的黄金时代是收藏的黄金时代,就是1980到1990年,这10年文物没有价钱,很多东西都是白来的,比如说我帮忙搬个煤,人家就送给你的,那个东西价值连城,当时却没有价钱。我到北大的教授家,临出门时他问说这个要不要,给50都行。那时候我就积攒了很多东西,没有价钱,也没有认知,你买这个东西所有人都另眼看你,觉得你脑子有水。”而现在,当他成为中国当代最知名的收藏家之后,却在考虑把私人博物馆变成公共财产。他讲到齐白石弟子、一代国画大师许麟庐去世后,70多岁的子女为财产把95岁的老母告上法庭的事情,深有感触。“我发现人老了,如果你有财产,随着你年龄增加,你身边围的人就越来越坏,好人围不上来,有尊严的人围不上来,然后就很难过,我看见我身边这种事天天都在发生,我不愿意这样生存。我希望我晚年的时候没什么财产,当然起码想花钱的时候有钱花。我也不那么清高。”

马先生的生日是1955年3月22日,白羊座的第二天。当年,父亲给他取名未都,意思是羊年出生于首都。还有个意思,是“首都未来的建设者。”他母亲的家族清末是山东利津的首富,他的外曾祖父和鲁迅、胡汉民、黄兴、杨昌济、陈寅恪等都是东京弘文学院的校友。而他的曾祖父却是孤儿,12岁上船做渔民,提着脑袋谋生活,挣了钱,盖屋置地,才有钱供儿孙读书。家里为供他父亲念书卖了四十亩地。

后来他父亲加入了共产党,从抗日战争打到国共战争。村里一起出去的39人,到1949年只剩下两个人,一个人已经残疾,另一个得以保得全身的就是他的父亲,从这个意义上来说,马先生来之不易,幸运之极,如果毕生不有点成就,都会愧对上天的恩赐。(原载于《智族GQ》)

闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒佸剭妞ゆ劧绠戠粈瀣亜閹烘埈妲归柛瀣ㄥ劜缁绘繈鎮介棃娑楁勃濠电偛鍚嬮悷銉у弲闂侀潧鐗嗛¨鈧紓宥嗙墵閺屾洝绠涚€n亖鍋撻弴鐐寸函闂傚倷鑳剁涵鍫曞礈濠靛棛骞撻柛褎顨呴悞鍨亜閹烘埈妲告繛鍛Ч閺岋紕浠﹂崜褉妲堥梺瀹狀嚙妤犳瓕鐏掗梺闈╁瘜閸欌偓闁稿繑甯″娲嚒閵堝憛锝夋煕閺冣偓椤ㄥ﹤鐣锋导鏉戝唨妞ゆ挾濮寸粊锕傛⒑鐟欏嫬绀冩い鏇嗗懐涓嶆繛鎴炵懀娴滄粓鐓崶銊﹀鞍妞ゃ儻绱曠槐鎺旂磼濡櫣浠哥紓浣虹帛閻╊垶寮幇鏉垮窛妞ゆ梻铏庡Σ娲⒒娴e憡鍟為柟姝屽吹閹广垽宕橀浣镐壕闂傚牊绋忛崑銏⑩偓瑙勬磸閸旀垵顕i崼鏇炵闁绘﹢娼ч獮鈧梻鍌氬€烽懗鑸电仚闂佸搫鐗滈崜娑氱磽閹炬番鍋呴柛鎰╁妿閿涙盯姊虹憴鍕妞ゆ泦鍛焼闁告劦鍠楅崑锝夋煙椤撶喎绗掑┑鈩冨閵囧嫰鏁傜拠鍙夌亪闁剧粯鐗犻弻锝咁潨閳ь剙岣胯缁傛帡鏁傞悾宀€鐦堥梺閫炲苯澧寸€规洜鍏橀、姗€鎮╅悽鍨婵犵數濮伴崹濂稿春閺嶎厼绀夐柡宥庡幖绾惧鏌曟繛鐐珕闁绘挸绻愰埞鎴︽倷閼碱兛铏庨梺閫炲苯澧い銊ワ躬楠炲﹤鈹戠€n亞鐣惧銈庡厴閳ь剙纾粔娲煙椤旇娅嗙紒妤冨枛椤㈡稑顫濋鐔哥槣缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閸濄儳鐭撻悗闈涙憸閻捇鏌i悢绋款棆闁哄棴闄勯妵鍕冀椤愵澀绮跺Δ鐘靛亼閸ㄤ粙寮婚敓鐘茬倞闁宠桨绲块妷鈺傜厵闁惧浚鍋嗙粻鐐存叏婵犲啯銇濋柟顔界矒閸╋繝宕掑☉姘稐闂傚倷绀侀幗婊勬叏閻㈠憡鍤屽Δ锝呭暙閻撴繈鏌熼幑鎰靛殭缂佺媴缍侀弻銊╁即濡も偓娴滈箖寮堕埡鍌滅疄婵﹨娅g划娆撳箰鎼淬垺瀚抽梻浣告啞閸ㄥ綊骞婇幘璺哄疾闂備線娼ч悧鍡浰囨导瀛樺亗婵炴垯鍨洪悡鏇熴亜閹板墎鎮肩紒鐘劜娣囧﹪鎳犻鈧崢瀛樻叏婵犲偆鐓奸柛鈹惧亾濡炪倖宸婚崑鎾搭殰椤忓啫宓嗙€规洜鍘ч埞鎴﹀醇閵壯冪闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘茬婵☆垵銆€閺嬫牠鏌¢崶鈺佇ラ柣顓炴椤潡鎳滈棃娑橆潔闂佺ǹ顑戠紞渚€寮诲☉銏犖ㄩ柟瀛樼箓閺嗙偞绂嶅☉銏$厽閹兼番鍩勯崯蹇涙煕閻樺啿鍝虹€规洘顨呰灒濞撴凹鍨板▓銊ヮ渻閵堝棙纾甸柛瀣尰椤ㄣ儵鎮欓崣澶樻!闂佹寧绋掗崝鏍箯閸涘瓨鎯為柛锔诲幖鐢劎绱撻崒姘偓鎼佸磹妞嬪孩顐介柨鐔哄Т閸ㄥ倻鈧娲栧ú銈夊垂濠靛洢浜滈柡宥庡亜娴犳粓鏌涢妸銉モ偓鍦崲濠靛洨绡€闁稿本鍑规导鈧俊鐐€愰弲鐘诲绩闁秴桅闁告洦鍨扮粻鎶芥煙閹碱厼鐏犲┑顔界〒缁辨挻鎷呴悷鏉款潔闂佹剚浜為悵纭妔u@nvwu.com

- 上一篇娱乐文章: 张翰鹿晗吴亦凡李敏镐 明星街拍潮装美照(图)

- 下一篇娱乐文章: 华晨宇现身CJ中手游展台,火爆助阵《天天炫舞》

闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倸霉閻樿尙鎳佸鑸靛姇缁犲鎮归崶褍绾ч柣搴墴濮婅櫣鎲撮崟顐ゎ槰濡炪倖娉﹂崨顖滅劶闂佺硶鍓濈粙鎺楁偂閺囥垺鐓冮柍杞扮楠炴ɑ銇勮箛鎾跺彃闂佸灝顑囬悷褰掓煃瑜滈崜鐔奉嚕鐠囨祴妲堟慨妤€妫欓崓闈涱渻閵堝棗绗傞柣鎺炵畱閻g兘宕樺ù瀣杸闂佺粯鍔樼亸娆愭櫠濞戙垺鐓曢柕濞垮劤缁夌儤顨ラ悙鎻掓殲閻庨潧銈稿鍫曞箠閺傘儲娅囬柟鑼归濂稿炊閳衡偓缁楀姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷� 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌i幘宕囨槀闁逞屽墯鐢繝骞冮悜鑺ヮ棃闁割偄妫楃€氼剛娆㈤悙鐑樼厵闂侇叏绠戞晶鐗堛亜閿旇浜版慨濠呮閸栨牠寮撮悙娴嬫嫟闂備焦瀵х喊宥夊Φ閸曨垰围闁告洦鍘鹃悰銏ゆ⒑閸濆嫭婀扮紒瀣灴閿濈偛鈹戠€e灚鏅㈡繛杈剧悼閹虫捇姊婚娑氱瘈闁汇垽娼ф禒婊堟煟濡も偓閿曨亜鐣风涵鍛汗闁圭儤鍨归悾鐑樼箾閺夋垵鎮戞繛鍏肩懄閸庮偊鏌i悢鍝ョ煀缂佸澧庨崚鎺旀嫚濞村顫嶅┑鈽嗗灠缁绘劗绱炴繝鍥х畺闁宠桨绶¢崯鍛亜閺冨倸甯跺鐟邦儑缁辨捇宕掑▎鎴g獥闂侀潻缍嗛崹鍫曠嵁韫囨稒鏅搁柨鐕傛嫹

闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹濠德板€曢幊蹇涘吹鐏炶娇鏃堟晲閸涱厼缍嗛梺鎼炲労閸撴瑩鎮″☉銏$厱闁规澘澧庨崚鏉棵瑰⿰鍫㈢暫闁哄矉缍佹慨鈧柍钘夋閺呴亶姊虹悰鈥充壕婵炲鍘ч悺銊╂偂閵忋倖鐓涚€规搩鍠栭崰姘閸愩剮鏃堟偐闂堟稐姹楅梺绋款儐閹瑰洭寮婚悢鍏煎亗閹艰揪绲鹃幉鑲╃磽娴g瓔鍤欓悗姘嵆楠炲啴宕稿Δ鈧粈瀣亜閹伴潧浜為柛鐐垫暬閹嘲饪伴崘顏嗩啋閻庤娲橀崹鍧楀箖閳哄懎鍨傛い鎰╁灩缁ㄣ儲绻濆▓鍨灍闁靛洦鐩畷鎴﹀箻閹碱厽顔旈梺缁樺姇瀵爼宕板鈧弻鐔碱敊閸濆嫮浼勭紓渚囧枟閻熲晛鐣疯ぐ鎺濇晩缁炬媽椴搁ˉ锟� 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹濠德板€曢幊蹇涘吹鐏炶娇鏃堟晲閸涱厼缍嗛梺鎼炲労閸撴瑩鎮″☉銏$厱闁规澘澧庨崚鏉棵瑰⿰鍫㈢暫闁哄矉缍佹慨鈧柍钘夋閺呴亶姊虹悰鈥充壕婵炲鍘ч悺銊╂偂閵忋倖鐓涚€规搩鍠栭崰姘妤e啯鈷戦柛婵嗗閸e綊鏌i弽褋鍋㈡鐐插暙閳诲酣骞樺畷鍥跺斀闂備礁婀遍崕銈囨崲閸愨晝闄勯柡宥庡幗閳锋帒霉閿濆洨鎽傛繛鍏煎姇椤潡鎮烽悧鍫&閻庤娲戦崡鎶界嵁閸ヮ剙绾ч悹渚厜缁辩敻姊绘繝搴′簻婵炶濡囩划娆撳箳濡も偓绾捐法鈧箍鍎遍ˇ浼存偂閺囥垺鐓涢柛銉e劚婵$厧顭胯閸ㄥ爼寮婚敐澶婄閻庨潧鎲¢崳顓犵磽娴h櫣甯涚紒瀣笒椤曘儵宕熼鐔割潔濠电偛妫楀ù姘閿燂拷

闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒夋晪闁哄稁鍘肩粈鍫熺箾閸℃ê鐏卞┑顔藉▕閺屻倕霉鐎n偅鐝栨繛鎴炴尭缁夊綊寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾剁磽娴e搫袨闁稿孩濞婇崺鈧い鎺嗗亾缂佺姴绉瑰畷鏇㈡焼瀹ュ棗浜遍梺绯曞墲缁嬫垿宕掗妸鈺傜厵缂備降鍨归弸鐔兼煕鐎e墎鍒伴棁澶愭煥濠靛棙鍣圭紒鐙欏嫮绠鹃柛娑卞幘婢э附鎱ㄦ繝鍕笡缂佺粯鐩幃娆擃敆娴e搫缍冮梺璇插椤旀牠宕伴弽顓熷亯濠靛倸鎽滃畵渚€鏌涢妷顔煎⒒闁轰礁妫濋弻宥堫檨闁告挻绋撳Σ鎰版倷鐎涙ê顎撻梺鎯х箰濠€閬嶆晬濠婂啠鏀芥い鏇炴缁嬪鏌eΔ浣圭閾荤偞淇婇妶鍌氫壕閻炴碍鐟╅弻宥堫檪闁瑰嚖鎷� 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖鍌ㄧ憸鏂跨暦椤栫偛閿ゆ俊銈傚亾闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹存績鍋撶粙搴撴瀺闊洦绋掗悡鏇㈡煟閹板吀绨诲┑顔煎€规穱濠囶敃閵忊€虫畻濡炪們鍨洪〃鍡楊嚗閸曨剛绡€濞达絽鎼崵顒€鈹戦悩鍨毄闁稿鐩畷銉р偓锝庡枔閳ь剙鍟换婵嬪磼濠婂嫭顔曢梻浣瑰缁诲倿骞夊鈧幃銏ゆ偂鎼达綆妲梻浣虹帛閹哥ǹ霉妞嬪海鐭欏鑸靛姈閳锋帒霉閿濆懏鎯堥悽顖氱埣閺屾盯濮€閿涘嫬寮ㄥ銈冨灪瀹€鎼併€佸鈧幃娆撳煛閸屾粈绨撮梻鍌欒兌椤㈠﹪骞撻鍡欎笉闁瑰濮锋稉宥嗐亜閺囨浜鹃梺鍝勮嫰缁夌兘篓娓氣偓閺屾盯骞樼€靛憡鍣板銈冨灪閻熴劎绮诲☉妯锋婵炲棙鍔栭鐔兼⒒娴h姤纭堕柛锝忕畵楠炲繘鏁撻敓锟�

闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌i幘宕囨槀闁逞屽墯鐢繝骞冮悜鑺ヮ棃闁割偄妫楃€氼剛娆㈤悙鐑樼厵闂侇叏绠戦獮鏍煕閹垮啫寮慨濠冩そ瀹曘劍绻濋崘顭戞П闂備胶枪椤戝懐鈧凹鍠氶崚鎺楁晲閸涘倹妫冨畷銊╊敊閹冪闂傚倷绀佹竟濠囧磻閸涱垱宕茬€广儱鎲橀敐鍥ㄥ枂闁告洍鏅欑花濠氭⒑閻熸壆鎽犵紒璇插閻☆厽淇婇悙顏勨偓鏍洪埡鍐濞撴埃鍋撴鐐插暙楗即宕楅崜褍鏋涙鐐扮椤撹壈绠涢弴鐘虫闂備礁鎼張顒勬儎椤栫偛绠栭柍杞拌兌閺嗭箓鏌涢妷銏℃珖闁告ɑ鍨舵穱濠囨倷椤忓嫧鍋撻弽顓炵闁圭儤鏌ㄩ崹婵囩箾閸℃绠抽柡鍡畵閺屾洘寰勯崱妯荤彆闂佸搫鎳忛幃鍌炲蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌i幘宕囨槀闁逞屽墯鐢繝骞冮悜鑺ヮ棃闁割偄妫楃€氼剛娆㈤悙鐑樼厵闂侇叏绠戦獮鏍煕閹垮啫寮慨濠冩そ瀹曘劍绻濋崘顭戞П闂備胶枪椤戝懐鈧凹鍠氶崚鎺楁晲閸涘倹妫冨畷銊╊敊閹冪闂傚倷绀佹竟濠囧磻閸涱垱宕茬€广儱鎲橀敐鍥ㄥ枂闁告洍鏅欑花濠氭⒑閻熸壆鎽犵紒璇插閻☆厽淇婇悙顏勨偓鏍洪埡鍐濞撴埃鍋撴鐐插暙楗即宕楅崜褍鏋涙鐐扮椤撹壈绠涢弴鐘虫闂備礁鐤囧Λ鍕囬悽鍝ュ祦婵☆垵娅i弳锕傛煕閵夈儲锛旂紒鑼亾缁岃鲸绻濋崶褏鐓戞繝銏f硾椤戝懘鍩€椤掍礁濮夐柍褜鍓濋~澶娒哄Ο渚唵婵せ鍋撻柕鍫簼鐎靛ジ寮堕幋鐙€妲归梻鍌氬€搁悧濠勭矙閹邦喚纾介柨鐕傛嫹

闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曗偓椤啴宕稿Δ浣镐簵闂佸壊鍋侀崕杈╃玻濡や胶绠鹃柟瀛樼懃閻忊晝鐥幆褜鐓奸柡灞剧洴閸╁嫰宕橀鍛珮缂備焦鍎宠ぐ鐐靛垝濞嗘挸钃熼柨婵嗩槸缁狅綁鏌i幇顒侇棡闁搞劌缍婇崺鈧い鎺嗗亾闁诲繑姘ㄩ崚鎺楀箻鐠囪尪鎽曢梺缁樻⒒閳峰牓寮崱娑欑厓鐟滄粓宕滃☉銏″殟闂侇剙绉甸崵鍐煃閸濆嫬鏆曠紒妤€顦靛铏圭磼濡搫顫岄梺璇茬箲瀹€绋跨暦閹存繍娼ㄩ柍褜鍓熷濠氬即閻旈绐炲┑鐐村灟閸ㄦ椽顢撳澶嬬厽閹艰揪缍嗛弳婊堟煙閸戙倖瀚� 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曗偓椤啴宕稿Δ浣镐簵闂佸壊鍋侀崕杈╃玻濡や胶绠鹃柟瀛樼懃閻忊晝鐥幆褜鐓奸柡灞剧洴閸╁嫰宕橀鍛珮缂備焦鍎宠ぐ鐐靛垝濞嗘挸钃熼柨婵嗩槸缁狅綁鏌i幇顒侇棡闁搞劌缍婇崺鈧い鎺嗗亾闁诲繑姘ㄩ崚鎺楀箻閼姐倕绁﹂梺鍝勭▉閸嬧偓闁稿鎸搁埥澶娾枍閾忣偄鐏撮挊鐔兼煕閳╁叇婊勭濠婂牊鐓涢柛銉㈡櫅閺嬫梹銇勯敐鍡楃祷閼挎劙鏌涢妷鎴濈Х閸氼偊鎮楃憴鍕閻㈩垱甯¢崺銏℃償閵娿儳顓洪梺缁樕戦敃鈺呭矗閸愵喖钃熼柨婵嗩槹閸婄兘鎮楅悽鐢点€婃俊顐犲姂濮婅櫣绮欓崹顕呭妷闂佺粯鎼换婵嬫偘椤曗偓楠炲洭鎮ч崼鐔割仧闂備浇娉曢崳锕傚箯閿燂拷

濠电姴鐥夐弶搴撳亾濡や焦鍙忛柣鎴f绾惧鏌i弬娆炬祲濠㈣埖鍔曠粻娑欍亜閹捐泛顎屾繛鍙夋倐濮婃椽妫冨☉姘暫濠碘槅鍋呴惄顖炲Υ閸涙潙钃熼柕澶涘閸欏嫰妫呴銏″闁告垹鎳撳玻鍧楀箛閻楀牏鍘介梺鎸庢⒒閺咁偅鏅堕悽鍛婄厸閻忕偠顕ч埀顒侇殕缁傛帡鏁冮崒姘憋紲濠殿喗锕徊鑺ョ閻愵剛绠鹃柟瀛樼懃閻忊晠鏌i幒鎴犱粵闁靛洤瀚伴獮瀣晲閸℃瑣鈧﹤顪冮妶蹇氼吅缂佺姵鎹囬獮鍐ㄎ旈崨顓炵€銈嗗姂閸婃洖顕i妸鈺傗拺缁绢厼鎳忛悵顏呫亜閵娿儻韬鐐诧躬閹瑩宕崟搴涘姂閺屾洟宕煎┑鍥ф闂佽绻愰敃銈夊煘閹达附鍋愭い鏃囧亹娴煎洤鈹戦悙宸Ч缂佸鎸鹃崚鎺楀籍閸繄顔掑銈嗘閸嬫劙鎮惧ú顏呪拺閻犳亽鍔屽▍鎰版煙閸戙倖瀚� 濠电姴鐥夐弶搴撳亾濡や焦鍙忛柣鎴f绾惧鏌i弬娆炬祲濠㈣埖鍔曠粻娑欍亜閹捐泛顎屾繛鍙夋倐濮婃椽妫冨☉姘暫濠碘槅鍋呴惄顖炲Υ閸涙潙钃熼柕澶涘閸欏嫰妫呴銏″闁告垹鎳撳玻鍧楀箛閻楀牏鍘介梺鎸庢⒒閺咁偅鏅堕悽鍛婄厸閻忕偠顕ч埀顒侇殕缁傛帡鏁冮崒姘憋紲濠殿喗锕徊鑺ョ閻愵剛绠鹃柟瀛樼懃閻忊晠鏌i幒鎴犱粵闁靛洤瀚伴獮瀣晲閸℃瑣鈧﹤顪冮妶蹇氼吅缂佺姵鎹囬獮鍐ㄎ旈崨顓炵€銈嗗姂閸婃洖顕i妸鈺傗拺缁绢厼鎳忛悵顏呫亜閵娿儻韬柣娑卞枤閳ь剨缍嗛崰鏍不閹惰姤鐓涢柛鎰╁妼閳ь剙缍婂畷浼村箳濡や讲鎷绘繛杈剧到閹碱偆鏁崼鏇熺厽闁靛牆鎳忔径鍕煙娓氬灝濮傚┑鈥崇埣瀹曞崬鈻庡Ο鑽ゃ偒濠碉紕鍋戦崐鏍涙担鑲濇盯宕熼鐕佸仺闂佺粯鍔楅崕銈夋偂閵夆晜鐓熼柡鍥╁仜閳ь剙婀遍埀顒佺啲閹凤拷

婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙埄鏁嬫い鎾跺枑閸欏繑銇勯幘鍗炵仼缁炬儳顭烽弻鐔兼倷椤掍胶浼囧┑鈩冨絻閻楁捇寮婚敓鐘茬<婵犻潧娲ㄩ妴濠冪節閳封偓閸曨剛顦梺鐟板级閹倸顕i崼鏇炲瀭妞ゆ梻鎳撴禍楣冩煕瑜庨〃鍛不閻樺磭绡€闂傚牊渚楅崕蹇涙煢閸愵亜鏋涢柡灞炬礃瀵板嫰宕煎┑鍫滄偅濠电偛鐡ㄧ划鎾剁不閺嶎厼钃熸繛鎴炵煯濞岊亪鏌涢幘妤€鏈▓褰掓⒒娴e懙瑙勭仚闂佺ǹ锕ョ换鍫濐嚕鐠囨祴妲堟慨姗堢到娴滈箖鏌ㄥ┑鍡欏嚬缂併劎鏅槐鎺楁偐閸濆嫬鎯炵紓浣介哺鐢繝銆佸璺哄耿婵炲棙鍨跺▓濂告⒒娴g瓔鍤冮柛銊ゅ嵆瀹曨垶寮堕幋鐘虫闂佺粯姊婚埛鍫ュ极閸愵喗鐓熸俊顖氱仢缁憋箓鏌ц箛鎾诲弰婵﹦绮幏鍛喆閸曗晙鎴锋繝鐢靛濠⑩偓缂佽埖宀搁悰顔跨疀濞戞瑦娅㈤梺璺ㄥ櫐閹凤拷 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪孩顐介柨鐔哄Т绾惧鏌涢弴銊ョ仩缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紓浣哄У閻楃娀鐛弽顬ュ酣顢楅埀顒佷繆閼测晝妫柟顖嗗瞼鍚嬮梺缁樻惄閸嬪﹤鐣烽崼鏇炍╃憸瀣焵椤掍礁娴柡宀€鍠栧鎼侇敃閵忕媭娼庨梻浣告惈閻绱炴担閫涚箚闁归棿绀佸敮闂侀潧顦介崰鏇㈠箖閿濆鈷掑〒姘e亾婵炰匠鍥ㄥ亱濠电姴鍟扮粻鎯р攽閻樺弶鎼愮紒鐘崇墪闇夐柣妯烘▕閸庢劙鏌涚€n亜顏柡宀嬬秮楠炲鎮欓妸褏绐楅梻浣告惈濡稒绻涢埀顒佹叏婵犲啯銇濈€规洏鍔嶇换婵嬪礋椤掆偓濞呮姊绘担瑙勫仩闁告柨鐭傚畷銉р偓锝庡墰閸楁岸鏌i弬鎸庢喐缂佲檧鍋撻梻浣规偠閸庢粓宕担鍛婃毌闂傚倸鍊风欢姘缚瑜庨悘娆撴⒑閸涘﹥鐓ラ柣顒冨亹閸掓帡宕奸妷锔芥闂佽法鍣﹂幏锟�

婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戝鈧倹绂掔€n亞鍔﹀銈嗗坊閸嬫捇鏌涢悢閿嬪仴闁糕斁鍋撳銈嗗笒鐎氬嘲螞閹寸姷纾奸弶鍫氭櫅娴犳粍銇勯幘鐐藉仮鐎规洖宕埢搴d沪閻愵剚娈兼繝鐢靛Х閺佸憡绻涢埀顒佺箾娴e啿鍘惧ú顏勎у璺侯儏閸撱劌顪冮妶鍡樼5闁稿鎹囬弻鈥崇暆鐎n剛袦闂佺偨鍎荤粻鎾荤嵁鐎n亖鏀介柛銉㈡櫃缁岸姊婚崒娆掑厡閺嬵亝銇勯幋婵囧櫣閾荤偞淇婇妶鍛珔缂傚秵鐗楃换婵嬫濞戞艾顣甸梺绋款儐閹告悂鍩ユ径濞炬瀻婵炲棙宸婚崑鎾舵崉閵娧咃紲闂佽褰冮鍡欌偓姘炬嫹 闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒夋晪闁哄稁鍘肩粈鍫熺箾閸℃ê鐏嶉柛瀣尭閳藉骞掗幘瀵稿綃闂備浇顕栭崯顐﹀礋椤掑倻肖闂備線娼ц噹闁逞屽墴瀵劑宕樺ù瀣杸闂佺粯岣跨划顖氣槈瑜庣换娑氫沪閸屾埃鍋撳┑瀣畾濞撴埃鍋撴い銏″哺閸┾偓妞ゆ帒瀚拑鐔兼煥濠靛棭妲撮柍褜鍓ㄧ粻鎾荤嵁鐎n亖鏀介柛銉㈡櫃缁岸姊婚崒娆掑厡閺嬵亝銇勯幋婵囧櫣閾荤偞淇婇妶鍛珔缂傚秵鐗楃换婵嬫濞戞艾顣甸梺绋款儐閹告悂鍩ユ径濞炬瀻婵炲棙宸婚崑鎾舵崉閵娧咃紲闂佽褰冮鍡欌偓姘炬嫹

婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戝鈧倹绂掔€n亞鍔﹀銈嗗坊閸嬫捇鏌涢悢閿嬪仴闁糕斁鍋撳銈嗗笒鐎氬嘲螞閹寸姷纾奸弶鍫氭櫅娴犳粍銇勯幘鐐藉仮鐎规洖宕埢搴d沪閻愵剚娈兼繝鐢靛Х閺佸憡绻涢埀顒佺箾娴e啿鍘惧ú顏勎у璺侯儏閸撱劌顪冮妶鍡樼5闁稿鎹囬弻锛勪沪閸撗€妲堥柧缁樼墵閺屽秷顧侀柛鎾跺枎閻g兘寮婚妷锕€娈ら梻濠庡墲瀵挸效濡ゅ懏鈷戠紒瀣硶閻忛亶鏌涚€n剙浠辩€规洘娲栭鍏煎緞鐎n剙骞堥梻浣告惈濞层垽宕濈仦鍓ь洸婵犲﹤鎳愮壕鐓幟归敐鍛喐缂佸鍎ら〃銉╂倷鐎电ǹ顫у┑鐐靛帶缁绘﹢骞冨▎鎿冩晢闁逞屽墴椤㈡棃鏁撻敓锟� 婵犵數濮烽弫鎼佸磿閹寸姴绶ら柦妯侯棦濞差亝鏅滈柣鎰靛墮鎼村﹪姊洪崨濠傚Е濞存粍鐗犲畷鎴﹀箻鐠囨彃鐎銈嗗姧缂嶅棗螞閸愵喗鍊甸悷娆忓绾剧敻鏌嶈閸撴瑧澹曢銏犳辈閻庯綆鍠楅悡娑橆熆鐠哄搫顒㈢痪顓炲閳ь剙鍘滈崑鎾寸箾閹存瑥鐏柍閿嬪灦閹便劑鎮烽悧鍫熸倷婵犵鈧偨鍋㈤柟顔筋殔椤繈鎮℃惔鈽嗘交闂備椒绱徊浠嬫倶濮樿泛绠氶柡鍐ㄧ墕椤懘鏌嶉妷銉ユ毐濠碘剝濞婂缁樻媴閻熼偊鍤嬪┑顔硷工椤嘲鐣烽幋锕€绠荤紓浣姑禒濂告⒒娓氬洤澧紒澶屾暬閹€斥槈閵忥紕鍘遍柣蹇曞仜婢х晫绮婚妷锔剧闁稿繒鍘ф慨澶愭煟閵夘喕閭い銏★耿婵℃悂鏁冮埀顒勵敂閿燂拷

闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌﹀Ο渚С缂傚倹姘ㄩ幉鍛婃償閿濆洨澶勬繛瀵稿Т椤戝懘宕橀埀顒€顪冮妶鍡楀闁哥姴瀛╃粋宥嗐偅閸愨斁鎷婚梺鍓插亞閸犳捇鍩婇弴鐔虹瘈闁逞屽墴閹囧醇濠婂懐鐣鹃柣搴f嚀婢瑰﹪宕伴弽銊︽珷闁哄锛曡ぐ鎺撳亼闁告侗鍨抽弳銈夋倵鐟欏嫭绌跨紒缁樼箞楠炲啫鈻庨幘鍐茬€銈嗗姂閸婃洟鎮靛┑瀣拻闁稿本鐟ч崝宥夋煙椤旇偐鍩g€规洘娲樺ḿ蹇涘Ω閿旂晫褰垮┑鐐差嚟婵挳顢栭崱娑樼;闁冲搫鍊荤弧鈧梻鍌氱墛缁嬫帒顔忓┑鍥ヤ簻闁冲搫鍟崢鎾煛鐏炶濮傞柟顔哄€濆畷鎺戔槈濮楀棔绱� 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌﹀Ο渚С缂傚倹姘ㄩ幉鍛婃償閿濆洨澶勬繛瀵稿Т椤戝懘宕橀埀顒€顪冮妶鍡楀闁哥姴瀛╃粋宥嗐偅閸愨斁鎷婚梺鍓插亞閸犳捇鍩婇弴鐔虹瘈闁逞屽墴閹囧醇濠婂懐鐣鹃柣搴f嚀婢瑰﹪宕伴弽銊︽珷闁哄锛曡ぐ鎺撳亼闁告侗鍨抽弳銈夋倵鐟欏嫭绌跨紒缁樼箞楠炲啫鈻庨幘鍐茬€銈嗗姂閸婃洟鎮靛┑瀣拻闁稿本鐟ч崝宥夋煙椤旇偐鍩g€规洘娲樺ḿ蹇涘Ω閿旂晫褰块梻浣藉Г閿氭い锔诲亰瀵悂寮崼鐔哄幍闁哄鐗嗘晶浠嬫偩鏉堚晝纾奸柍褜鍓熷畷濂稿閳ヨ櫕鐎鹃梺鐟板悑閻n亪宕濆畝鈧竟鏇㈠锤濡ゅ啫褰勯梺鎼炲劘閸斿秹鍩涢幒鎾变簻闁冲搫鍟崢鎾煛鐏炵偓绀冪€垫澘瀚板畷鐓庘攽閸℃娼涢梻鍌欐祰椤骞冮崼鏇炵9婵犻潧顑呯粻鏍棯椤撶偞濯兼俊鎻掝煼閺岋絾鎯旈姀鐘叉瘓闂佸憡鐟ラ崯顐︻敋閿濆绠瑰ù锝堫潐濞呫垽姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�

闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌﹀Ο渚С缂傚倹姘ㄩ幉鍛婃償閿濆洨澶勬繛瀵稿Т椤戝懘宕橀埀顒€顪冮妶鍡楀闁哥姴瀛╃粋宥嗐偅閸愨斁鎷婚梺鍓插亞閸犳捇鍩婇弴鐔虹瘈闁逞屽墴閹囧醇濠婂懐鐣鹃柣搴f嚀婢瑰﹪宕伴弽銊︽珷闁哄锛曡ぐ鎺撳亼闁告侗鍨抽弳銈夋倵鐟欏嫭绌跨紒缁樼箞楠炲啫鈻庨幘鍐茬€銈嗗姂閸婃洟鎮靛┑瀣拻闁稿本鐟ч崝宥夋煙椤旇偐鍩g€规洘娲樺ḿ蹇涘Ω閿旂晫褰垮┑鐐差嚟婵挳顢栭崱娑樼;闁冲搫鍊荤弧鈧梻鍌氱墛缁嬫帒顔忓┑鍥ヤ簻闁冲搫鍟崢鎾煛鐏炶濮傞柟顔哄€濆畷鎺戔槈濮楀棔绱� 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌﹀Ο渚С缂傚倹姘ㄩ幉鍛婃償閿濆洨澶勬繛瀵稿Т椤戝懘宕橀埀顒€顪冮妶鍡楀闁哥姴瀛╃粋宥嗐偅閸愨斁鎷婚梺鍓插亞閸犳捇鍩婇弴鐔虹瘈闁逞屽墴閹囧醇濠婂懐鐣鹃柣搴f嚀婢瑰﹪宕伴弽銊︽珷闁哄锛曡ぐ鎺撳亼闁告侗鍨抽弳銈夋倵鐟欏嫭绌跨紒缁樼箞楠炲啫鈻庨幘鍐茬€銈嗗姂閸婃洟鎮靛┑瀣拻闁稿本鐟ч崝宥夋煙椤旇偐鍩g€规洘娲樺ḿ蹇涘Ω閿旂晫褰块梻浣藉Г閿氭い锔诲亰瀵悂寮崼鐔哄幍闁哄鐗嗘晶浠嬫偩鏉堚晝纾奸柍褜鍓熷畷濂稿閳ヨ櫕鐎鹃梺鐟板悑閻n亪宕濆畝鈧竟鏇㈠锤濡ゅ啫褰勯梺鎼炲劘閸斿秹鍩涢幒鎾变簻闁冲搫鍟崢鎾煛鐏炵偓绀冪€垫澘瀚板畷鐓庘攽閸℃娼涢梻鍌欐祰椤骞冮崼鏇炵9婵犻潧顑呯粻鏍棯椤撶偞濯兼俊鎻掝煼閺岋絾鎯旈姀鐘叉瘓闂佸憡鐟ラ崯顐︻敋閿濆绠瑰ù锝堫潐濞呫垽姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷� 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢敃鈧悿顕€鏌eΔ鈧悧濠囧矗韫囨稒鐓涘璺侯儏閻掗箖鏌涢妶鍡樼闁宠鍨块幃鈺佺暦閸ヨ埖娈归梻浣呵归鍐礉閹存繍娼栧┑鐘宠壘闁卞洭鏌i弮鍥モ偓鈧俊鎻掔墕椤啴濡堕崘銊ヮ瀴缂備礁顑嗛幐鎯i幇鏉跨婵°倓绀佹禍鐟邦渻閵堝棗濮︽繝鈶╁亾婵犮垼顫夊ú鏍煘閹达附鍊风€瑰壊鍠栧▓鑸电節濞堝灝鐏¢柟鍛婂▕閻涱喛绠涘☉娆愭闂佽法鍣﹂幏锟� 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢敃鈧悿顕€鏌eΔ鈧悧濠囧矗韫囨稒鐓涘璺侯儏閻掗箖鏌涢妶鍡樼闁宠鍨块幃鈺佺暦閸ヨ埖娈归梻浣呵归鍐礉閹存繍娼栧┑鐘宠壘闁卞洭鏌i弮鍥モ偓鈧俊鎻掔墕椤啴濡堕崘銊ヮ瀴闂佺儵鏅╅崹璺侯嚕婵犳碍鏅插璺猴功閸樻悂姊虹粙鍧楃崪缂佺姵鍨圭槐鐐寸節閸屾粍娈鹃梺鎸庣箓閻楁粌危閼测晝纾藉ù锝嚽归埀顒€婀遍弫顕€鎮欓崫鍕姦濡炪倖甯掗敃锔剧矓閻㈠憡鐓曢柟鎯ь嚟濞叉挳鏌熼姘辩劯闁轰焦鎹囬弫鎾绘晸閿燂拷

闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢敃鈧悿顕€鏌eΔ鈧悧濠囧矗韫囨稒鐓涘璺侯儏閻掗箖鏌涢妶鍡樼闁宠鍨块幃鈺佺暦閸ヨ埖娈归梻浣呵归鍐礉閹存繍娼栧┑鐘宠壘闁卞洭鏌i弮鍥モ偓鈧俊鎻掔墕椤啴濡堕崘銊ヮ瀴缂備礁顑嗛幐鎯i幇鏉跨婵°倓绀佹禍鐟邦渻閵堝棗濮︽繝鈶╁亾婵犮垼顫夊ú鏍煘閹达附鍊风€瑰壊鍠栧▓鑸电節濞堝灝鐏¢柟鍛婂▕閻涱喛绠涘☉娆愭闂佽法鍣﹂幏锟� 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢敃鈧悿顕€鏌eΔ鈧悧濠囧矗韫囨稒鐓涘璺侯儏閻掗箖鏌涢妶鍡樼闁宠鍨块幃鈺佺暦閸ヨ埖娈归梻浣呵归鍐礉閹存繍娼栧┑鐘宠壘闁卞洭鏌i弮鍥モ偓鈧俊鎻掔墕椤啴濡堕崘銊ヮ瀴闂佺儵鏅╅崹璺侯嚕婵犳碍鏅插璺猴功閸樻悂姊虹粙鍧楃崪缂佺姵鍨圭槐鐐寸節閸屾粍娈鹃梺鎸庣箓閻楁粌危閼测晝纾藉ù锝嚽归埀顒€婀遍弫顕€鎮欓崫鍕姦濡炪倖甯掗敃锔剧矓閻㈠憡鐓曢柟鎯ь嚟濞叉挳鏌熼姘辩劯闁轰焦鎹囬弫鎾绘晸閿燂拷 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌﹀Ο渚С缂傚倹姘ㄩ幉鍛婃償閿濆洨澶勬繛瀵稿Т椤戝懘宕橀埀顒勬偡濠婂喚妲搁崡閬嶆煕椤愮姴鍔滈柣鎾存礃閵囧嫰骞囬崜浣瑰仹缂傚倸鍊归懝楣冩箒濠电姴锕ら崯銊╁磻閵忋倖鐓涚€光偓鐎n剛袦婵犵鍓濋幃鍌涗繆閻戣棄唯妞ゆ棁宕电壕濠氭⒒閸屾瑨鍏岀痪顓炵埣瀵彃鈽夊杈╃厠闂佹眹鍨婚弫鎼佹儗婢跺备鍋撻獮鍨姎妞わ富鍨辩€靛ジ鎮╃紒妯煎幈闂佸搫娲㈤崝灞剧濠靛鐓涢柛鈩冨姇閸旓箓鏌″畝瀣ɑ闁诡垱妫冮弫宥夊礋椤撳鍔戝娲焻閻愯尪瀚板褜鍨崇槐鎺斺偓锝庡亝瀹曞矂鏌熼姘冲闁宠閰i獮瀣偐绾板闂繝鐢靛仦閹稿鎳濇ィ鍐╂櫇闁靛/鈧崑鎾愁潩閻愵剙顏� 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌﹀Ο渚С缂傚倹姘ㄩ幉鍛婃償閿濆洨澶勬繛瀵稿Т椤戝懘宕橀埀顒勬偡濠婂喚妲搁崡閬嶆煕椤愮姴鍔滈柣鎾存礃閵囧嫰骞囬崜浣瑰仹缂傚倸鍊归懝楣冩箒濠电姴锕ら崯銊╁磻閵忋倖鐓涚€光偓鐎n剛袦婵犵鍓濋幃鍌涗繆閻戣棄唯妞ゆ棁宕电壕濠氭⒒閸屾瑨鍏岀痪顓炵埣瀵彃鈽夊杈╃厠闂佹眹鍨婚弫鎼佹儗婢跺备鍋撻獮鍨姎妞わ缚鍗抽獮鍡涙倷閻戞ḿ鍘遍梺鎸庢椤曆囩嵁濡や胶绠鹃柛顐ゅ枑缁€鍐磼缂佹ḿ銆掗柍褜鍓涢弫鍛婄仚濡炪倕瀛╅幑鍥蓟閻旂厧绀勯柕鍫濇椤忥拷

闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌﹀Ο渚С缂傚倹姘ㄩ幉鍛婃償閿濆洨澶勬繛瀵稿Т椤戝懘宕橀埀顒勬偡濠婂喚妲搁崡閬嶆煕椤愮姴鍔滈柣鎾存礃閵囧嫰骞囬崜浣瑰仹缂傚倸鍊归懝楣冩箒濠电姴锕ら崯銊╁磻閵忋倖鐓涚€光偓鐎n剛袦婵犵鍓濋幃鍌涗繆閻戣棄唯妞ゆ棁宕电壕濠氭⒒閸屾瑨鍏岀痪顓炵埣瀵彃鈽夊杈╃厠闂佹眹鍨婚弫鎼佹儗婢跺备鍋撻獮鍨姎妞わ富鍨辩€靛ジ鎮╃紒妯煎幈闂佸搫娲㈤崝灞剧濠靛鐓涢柛鈩冨姇閸旓箓鏌″畝瀣ɑ闁诡垱妫冮弫宥夊礋椤撳鍔戝娲焻閻愯尪瀚板褜鍨崇槐鎺斺偓锝庡亝瀹曞矂鏌熼姘冲闁宠閰i獮瀣偐绾板闂繝鐢靛仦閹稿鎳濇ィ鍐╂櫇闁靛/鈧崑鎾愁潩閻愵剙顏� 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌﹀Ο渚С缂傚倹姘ㄩ幉鍛婃償閿濆洨澶勬繛瀵稿Т椤戝懘宕橀埀顒勬偡濠婂喚妲搁崡閬嶆煕椤愮姴鍔滈柣鎾存礃閵囧嫰骞囬崜浣瑰仹缂傚倸鍊归懝楣冩箒濠电姴锕ら崯銊╁磻閵忋倖鐓涚€光偓鐎n剛袦婵犵鍓濋幃鍌涗繆閻戣棄唯妞ゆ棁宕电壕濠氭⒒閸屾瑨鍏岀痪顓炵埣瀵彃鈽夊杈╃厠闂佹眹鍨婚弫鎼佹儗婢跺备鍋撻獮鍨姎妞わ缚鍗抽獮鍡涙倷閻戞ḿ鍘遍梺鎸庢椤曆囩嵁濡や胶绠鹃柛顐ゅ枑缁€鍐磼缂佹ḿ銆掗柍褜鍓涢弫鍛婄仚濡炪倕瀛╅幑鍥蓟閻旂厧绀勯柕鍫濇椤忥拷 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌﹀Ο渚С缂傚倹姘ㄩ幉鍛婃償閿濆洨澶勬繛瀵稿Т椤戝懘宕橀埀顒€顪冮妶鍡樺暗闁哥姴瀛╃粋鎺楀箚瑜滃〒濠氭煏閸繃顥犲褜鍓涚槐鎺楊敊閼测晝鍔銈冨灪閹稿骞嗛弮鍫澪╅柨鏃€鍎抽獮妤呮⒒娓氣偓濞佳勭仚闂佺ǹ閰f禍鍫曘€侀弮鍫濈厸闁告侗鍠氶崢钘夘渻閵堝骸骞楅柛銊ョ仛閺呭墎鈧稒蓱閸欏繐鈹戦悩鎻掆偓鑽ょ矓閾忓厜鍋撶憴鍕闁稿骸銈歌棟闁哄被鍎查悡鍐⒑閸噮鍎愭い銉ョ墦閺屸€崇暆閳ь剟宕伴弽顓溾偓浣糕槈濮楀棙鍍靛銈嗘尵閸嬬偤顢旈悢铏圭=闁稿本鐟х拹浼存煕閻樻剚娈滈柟顔炬焿椤﹀瓨淇婇崣澶婂妤犵偞甯掕灃濞达綀顫夐鐔兼⒒娴h姤纭堕柛锝忕畵楠炲繘鏁撻敓锟� 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌﹀Ο渚С缂傚倹姘ㄩ幉鍛婃償閿濆洨澶勬繛瀵稿Т椤戝懘宕橀埀顒€顪冮妶鍡樺暗闁哥姴瀛╃粋鎺楀箚瑜滃〒濠氭煏閸繃顥犲褜鍓涚槐鎺楊敊閼测晝鍔銈冨灪閹稿骞嗛弮鍫澪╅柨鏃€鍎抽獮妤呮⒒娓氣偓濞佳勭仚闂佺ǹ閰f禍鍫曘€侀弮鍫濈厸闁告侗鍠氶崢钘夘渻閵堝骸骞楅柛銊ョ仛閺呭墎鈧稒蓱閸欏繐鈹戦悩鎻掆偓鑽ょ矓閾忓厜鍋撶憴鍕闁绘牕銈稿畷娲晸閻樿尙顦ㄩ梺鍐叉惈閸婂寮抽敂鐣岀瘈闁汇垽娼ф禒婊勩亜閺囥劌骞楅柛鎺戯躬楠炴﹢顢欓懖鈺婂數闂備浇娉曢崳锕傚箯閿燂拷

闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌﹀Ο渚С缂傚倹姘ㄩ幉鍛婃償閿濆洨澶勬繛瀵稿Т椤戝懘宕橀埀顒€顪冮妶鍡樺暗闁哥姴瀛╃粋鎺楀箚瑜滃〒濠氭煏閸繃顥犲褜鍓涚槐鎺楊敊閼测晝鍔銈冨灪閹稿骞嗛弮鍫澪╅柨鏃€鍎抽獮妤呮⒒娓氣偓濞佳勭仚闂佺ǹ閰f禍鍫曘€侀弮鍫濈厸闁告侗鍠氶崢钘夘渻閵堝骸骞楅柛銊ョ仛閺呭墎鈧稒蓱閸欏繐鈹戦悩鎻掆偓鑽ょ矓閾忓厜鍋撶憴鍕闁稿骸銈歌棟闁哄被鍎查悡鍐⒑閸噮鍎愭い銉ョ墦閺屸€崇暆閳ь剟宕伴弽顓溾偓浣糕槈濮楀棙鍍靛銈嗘尵閸嬬偤顢旈悢铏圭=闁稿本鐟х拹浼存煕閻樻剚娈滈柟顔炬焿椤﹀瓨淇婇崣澶婂妤犵偞甯掕灃濞达綀顫夐鐔兼⒒娴h姤纭堕柛锝忕畵楠炲繘鏁撻敓锟� 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌﹀Ο渚С缂傚倹姘ㄩ幉鍛婃償閿濆洨澶勬繛瀵稿Т椤戝懘宕橀埀顒€顪冮妶鍡樺暗闁哥姴瀛╃粋鎺楀箚瑜滃〒濠氭煏閸繃顥犲褜鍓涚槐鎺楊敊閼测晝鍔銈冨灪閹稿骞嗛弮鍫澪╅柨鏃€鍎抽獮妤呮⒒娓氣偓濞佳勭仚闂佺ǹ閰f禍鍫曘€侀弮鍫濈厸闁告侗鍠氶崢钘夘渻閵堝骸骞楅柛銊ョ仛閺呭墎鈧稒蓱閸欏繐鈹戦悩鎻掆偓鑽ょ矓閾忓厜鍋撶憴鍕闁绘牕銈稿畷娲晸閻樿尙顦ㄩ梺鍐叉惈閸婂寮抽敂鐣岀瘈闁汇垽娼ф禒婊勩亜閺囥劌骞楅柛鎺戯躬楠炴﹢顢欓懖鈺婂數闂備浇娉曢崳锕傚箯閿燂拷 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌﹀Ο渚С缂傚倹姘ㄩ幉鍛婃償閿濆洨澶勬繛瀵稿Т椤戝懘宕橀埀顒€顪冮妶鍡樺暗闁稿鍠栭、妯好洪鍛嫼闂佽崵鍠愭竟鍡涘箺閻樼數纾奸悹鍥ㄥ絻椤忣亜菐閸パ嶈含鐎规洘鍎奸¨浣圭箾閹炬剚鐓奸柟顔筋殜閺佹劖鎯旈垾鎰佹交濠电偛顕刊瀵哥不閹达腹鈧箓宕稿Δ浣镐画闂佸搫顦扮€笛冣枔閸撲胶纾藉ù锝勭矙閸濇椽鎮介婊冩灁缂侇喛顕ч埥澶愬閻樻鍟嬮梻浣瑰劤濞存岸宕戦崟顖氱劦妞ゆ巻鍋撻梺甯到椤繘鎼圭憴鍕彴闂佺偨鍎辩壕顓熺閳哄懏鈷戠痪顓炴噺閻濐亪鏌熼崫銉у笡缂佸矁椴哥换婵嬪炊閼稿灚娅嶉梻浣虹帛閺屟呮媰閿曗偓闇夐柛鏇ㄥ灡閻撶喖骞栭幖顓炵仯缂佸鏁婚弻娑㈠箻鐎靛憡鍒涢梺璇″灠閻倿寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷� 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌﹀Ο渚С缂傚倹姘ㄩ幉鍛婃償閿濆洨澶勬繛瀵稿Т椤戝懘宕橀埀顒€顪冮妶鍡樺暗闁稿鍠栭、妯好洪鍛嫼闂佽崵鍠愭竟鍡涘箺閻樼數纾奸悹鍥ㄥ絻椤忣亜菐閸パ嶈含鐎规洘鍎奸¨浣圭箾閹炬剚鐓奸柟顔筋殜閺佹劖鎯旈垾鎰佹交濠电偛顕刊瀵哥不閹达腹鈧箓宕稿Δ浣镐画闂佸搫顦扮€笛冣枔婵犳碍鈷戦悹鍥b偓宕囦哗闂佸摜鍠愬ḿ娆撴偩閻戣姤鍋勭痪鎷岄哺閺呫垽姊洪柅鐐茶嫰婢у鈧娲樼划宥団偓浣冨亹閳ь剚绋掑玻鍧楀储妤e啯鈷戦柛娑橈功缁犳捇鎮楀鐓庡⒋闁糕斁鍋撳銈嗗坊閸嬫挻銇勯鐘插幋妤犵偛鍟撮獮鍡氼槷闁衡偓娴犲鐓曢柕澶堝灪濞呮挻绻涢弶鎴濐伃婵﹨娅i幑鍕Ω閵夛妇褰氶梻浣烘嚀閸ゆ牠骞忛敓锟�

闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌﹀Ο渚С缂傚倹姘ㄩ幉鍛婃償閿濆洨澶勬繛瀵稿Т椤戝懘宕橀埀顒€顪冮妶鍡樺暗闁稿鍠栭、妯好洪鍛嫼闂佽崵鍠愭竟鍡涘箺閻樼數纾奸悹鍥ㄥ絻椤忣亜菐閸パ嶈含鐎规洘鍎奸¨浣圭箾閹炬剚鐓奸柟顔筋殜閺佹劖鎯旈垾鎰佹交濠电偛顕刊瀵哥不閹达腹鈧箓宕稿Δ浣镐画闂佸搫顦扮€笛冣枔閸撲胶纾藉ù锝勭矙閸濇椽鎮介婊冩灁缂侇喛顕ч埥澶愬閻樻鍟嬮梻浣瑰劤濞存岸宕戦崟顖氱劦妞ゆ巻鍋撻梺甯到椤繘鎼圭憴鍕彴闂佺偨鍎辩壕顓熺閳哄懏鈷戠痪顓炴噺閻濐亪鏌熼崫銉у笡缂佸矁椴哥换婵嬪炊閼稿灚娅嶉梻浣虹帛閺屟呮媰閿曗偓闇夐柛鏇ㄥ灡閻撶喖骞栭幖顓炵仯缂佸鏁婚弻娑㈠箻鐎靛憡鍒涢梺璇″灠閻倿寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷� 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌﹀Ο渚С缂傚倹姘ㄩ幉鍛婃償閿濆洨澶勬繛瀵稿Т椤戝懘宕橀埀顒€顪冮妶鍡樺暗闁稿鍠栭、妯好洪鍛嫼闂佽崵鍠愭竟鍡涘箺閻樼數纾奸悹鍥ㄥ絻椤忣亜菐閸パ嶈含鐎规洘鍎奸¨浣圭箾閹炬剚鐓奸柟顔筋殜閺佹劖鎯旈垾鎰佹交濠电偛顕刊瀵哥不閹达腹鈧箓宕稿Δ浣镐画闂佸搫顦扮€笛冣枔婵犳碍鈷戦悹鍥b偓宕囦哗闂佸摜鍠愬ḿ娆撴偩閻戣姤鍋勭痪鎷岄哺閺呫垽姊洪柅鐐茶嫰婢у鈧娲樼划宥団偓浣冨亹閳ь剚绋掑玻鍧楀储妤e啯鈷戦柛娑橈功缁犳捇鎮楀鐓庡⒋闁糕斁鍋撳銈嗗坊閸嬫挻銇勯鐘插幋妤犵偛鍟撮獮鍡氼槷闁衡偓娴犲鐓曢柕澶堝灪濞呮挻绻涢弶鎴濐伃婵﹨娅i幑鍕Ω閵夛妇褰氶梻浣烘嚀閸ゆ牠骞忛敓锟�